非典型分枝杆菌性巩膜炎

病因

(一)发病原因

早在1885年就有人分离出不同于结核杆菌的抗酸杆菌,以后陆续有所报道,Branch于1933年综述文献,认为人体内有数类分枝杆菌,以后又有所增加,1950年以来研究更加深入,到目前为止已报道37种非典型分枝杆菌,包括牛,鸟,麻风及非洲型结核杆菌等,根据菌落的色素和生长速度,Runyon将它分为光中产色(Photochromatogens.M),暗中产色(Scotochromatogens.M),不产色(Nonpigmented.M)及快速生长(Acute grown.M)4大类型。

(二)发病机制

肺内病灶提示吸入了具有感染性的气雾,说明了感染的原发途径,许多病例是由于外科,外伤和异体种植引起感染,在成人,该病一般由原发感染或静止病灶的复发,至今仍是不清楚的,严重免疫功能低下者,可发生播散性疾病,包括巩膜的感染,发生耳前淋巴结炎者,提示病菌由结膜侵入引起巩膜炎,或继发于眼部手术后引起巩膜炎。

症状

在感染数月后,多数患者起病缓慢,形成结节性前巩膜炎,主要症状有眼红,畏光,流泪,结膜囊分泌物,眼痛及视力下降,主要体征有巩膜紫色充血,炎症浸润与肿胀,形成隆起的结节,结节质硬,明显压痛,推之不能活动。

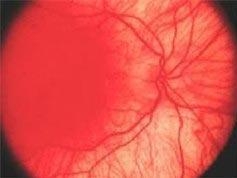

病变呈进行性损害,形成坏死性前巩膜炎,表现为巩膜局部出现炎症性斑块,病灶周边炎症反应比中心重,眼痛剧烈,与巩膜炎体征不成比例,继之病灶周围出现无血管区,是由于巩膜外层血管发生闭塞性脉管炎所致,受累巩膜可坏死变薄,葡萄膜外露,若眼压持续升高,则形成巩膜葡萄肿,如果未及时治疗,巩膜病变可快速向周围蔓延扩展,炎症消退后,病灶处巩膜呈蓝灰色,周围有粗大的吻合血管围绕,引起巩膜炎最常见的分枝杆菌属于Ⅳ型的海龟分枝杆菌(M.chelonei),它是一种快速生长的分枝杆菌,伴有其他的眼部炎症如角膜炎或肌内注射后脓肿,也可由缓慢生长的Ⅰ型的海水分枝杆菌(M.marinum)引起,可伴有皮肤疾病如水槽性皮肤肉芽肿等,该型引起的角巩膜炎还可伴有全身性麻风杆菌感染。

检查

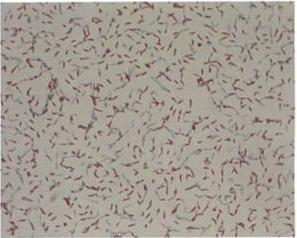

结膜囊分泌物分离培养非典型分枝杆菌,用Ziehl-Neelsen染色法可显示抗酸杆菌存在,在30℃环境中作Löwenstein-Jeusen培养有抗酸杆菌生长(37℃很少生长),由于该培养需时较长,几周时间才能呈阳性,只要在活检组织中发现特征性抗酸杆菌可足以做出巩膜分枝杆菌感染的诊断,结核菌纯化蛋白(protein-purified derivative,PPD)皮肤试验阳性可确定特定的非典型分枝杆菌,而其他的细菌阴性有助于诊断,用角膜或巩膜活检组织标准染色和培养不能分离出分枝杆菌。

超声波检查可以发现隐匿存在的巩膜葡萄肿。

诊断

根据病史,临床表现可做出疑似诊断,但分离出分枝杆菌病原体可以确定诊断,值得注意的是,各种感染性巩膜炎的诊断必须考虑包括非典型分枝杆菌,特别是巩膜炎继发于眼附属器感染,土壤或被污染的水(游泳池,养鱼池及其他水容器)损害引起的眼病,从 感染性巩膜炎患者取下的巩膜或角巩膜活检组织的实验室检查必须包括抗酸染色及30℃ Löwenstein-Jensen培养,以确诊非典型分枝杆菌性巩膜炎。

根据病史,临床表现可做出疑似诊断,但分离出分枝杆菌病原体可以确定诊断,值得注意的是,各种感染性巩膜炎的诊断必须考虑包括非典型分枝杆菌,特别是巩膜炎继发于眼附属器感染,土壤或被污染的水(游泳池,养鱼池及其他水容器)损害引起的眼病,从 感染性巩膜炎患者取下的巩膜或角巩膜活检组织的实验室检查必须包括抗酸染色及30℃ Löwenstein-Jensen培养,以确诊非典型分枝杆菌性巩膜炎。

治疗

像其他的抗感染药物治疗一样,多数非典型分枝杆菌对抗结核药物耐药,故至今推荐的药物治疗方案凭经验来选择。为了治疗的需要首先必须制定一段观察期来确定患者的稳定程度,决定最佳治疗时机。

对坏死组织进行局部和全身抗结核药物治疗,可能对治疗分枝杆菌性巩膜炎和角膜炎有效。药物治疗可考虑分3个级别:一级采用三重药物方案,包括异烟肼、利福平、乙胺丁醇,至少治疗1年,该方案适用于巩膜炎病变稳定,分枝杆菌持续培养阳性者。二级治疗包括上述3种药物,每天加链霉素至少1年。当开始治疗证明有效后链霉素可减至每周2~3次,该治疗方法适用于巩膜炎呈慢性进展的,对一级治疗无反应或中止一级治疗后复发的患者。三级治疗联合5~6种药物,二级药物加用头孢噻吩、乙硫异烟肼、环丝氨酸米诺环素、磺胺甲基异恶唑和其他利福平衍生物。更合理的治疗方案依赖体外药敏试验。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 风牵偏视

下一篇 非结核分枝杆菌性角膜炎

近年来由

近年来由