甲状舌管囊肿

发病原因

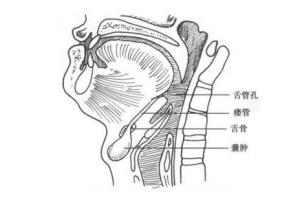

胚胎期甲状舌管退化不全、未完全闭锁萎缩、或甲状腺始基下降不全,则可发生以下三种畸形:

2)甲状舌管瘘管,分完全性和不完全性两种,前者两端都有瘘口,内孔位于舌盲孔,外瘘口位于颈前中线或略偏一侧;后者仅有内孔或外孔。

疾病病理

临床表现

甲状舌管先天性畸形,约有65%是囊肿,20%是瘘管,15%是有囊肿并瘘管。

颈部甲状舌管囊肿可以发生于自颏下至胸骨上切迹之间颈中线的任何部位,最多的是位于舌骨和甲状腺之间,或稍偏中线,但也有不少数发生于舌根盲孔处。这种畸形多数在青春期以前出现症状,以5岁以下小儿多见。囊肿的大小不一,平均直径是2-4cm。囊肿呈圆形,表面光滑,边界清楚。因与舌骨相连,故吞咽或伸舌时,囊肿可随吞咽上下移动。除非有感染,囊肿一般都不与皮肤粘连,也无压痛。有些囊肿上部可触到一条索样物。少数患者在压迫囊肿时有少量分泌物自舌根部进入咽腔。囊肿发展较慢,并发感染时囊肿增大较快,感染控制后囊肿又可迅速缩小。囊肿破溃或切开引流后,常形成持久性或反复发作的瘘管。

甲状舌管瘘管可为先天性或为继发性(囊肿继发感染破溃后或医源性切开引流引起)。瘘管外孔位于舌骨与胸骨上切迹之间的颈中线处,一般较小,直径为1-3mm。因常有分泌物自瘘孔溢出,瘘孔周围皮肤可有轻度炎症。瘘管有的很短,只有2-3cm;有的很长,向上经过舌骨和舌根盲孔相通。

疾病诊断

鉴别诊断

1.皮样囊肿:颈部皮样囊肿也是先天性疾病,是在胚胎期两侧第一、第二腮弓在中线融合时,中胚层组织残留而成。临床好发于儿童,常表现为颈前中线区囊性肿物,皮样囊肿与皮肤相连,压迫囊肿可有面团样感觉,并有压迫性凹陷,穿刺可以抽出皮脂样物质。不随吞咽上下移动。

2.甲状腺囊性肿瘤:甲状腺峡部的腺瘤或结节囊性变,易误诊为甲状舌管囊肿,但甲状腺峡部的肿物随吞咽活动时,活动度较大,可借助放射性核素131I 检查鉴别。

3.颏下淋巴结炎:颏下淋巴炎与口腔炎症(如牙周炎、口腔溃疡等)或下颌、下唇等处的炎症有关,急性发作时,可有红肿热痛;慢性者,质地较硬,有压痛,不随吞咽上下移动。

疾病治疗

诊断明确者,手术是唯一的根治手段。手术切除范围应包括甲状舌管囊肿、瘘管、舌骨中段部分及其所连的部分舌根组织。成人可采用局麻,儿童多采用全身麻醉。

1.手术时机的选择:诊断明确,可择期手术,年龄不是手术的禁忌症;合并有炎症感染,或有脓肿形成者,应予切开引流和抗生素治疗,在炎症静止期手术。

2.确定颈前正常位置有无甲状腺组织:部分患者甲状腺组织位于舌骨前(迷走甲状腺),若将迷走甲状腺误诊为甲状舌骨囊肿而切除,术后可发生永久性甲状腺功能低下症。所以,术前作应常规行放射性核素131I 检查或甲状腺B超,确认原位是否存在甲状腺,避免手术误切。此外,术中,亦可通过快速冰冻切片证实切除组织的性质,如为甲状腺组织,且原位又无甲状腺,需将已切除的甲状腺组织种植于颈部肌群内。

3.如何避免复发:切除囊肿或瘘管附着的舌骨中段是避免复发的关键。瘘管病例,可于术前一日在瘘管内注入少许美兰溶液,以利手术时辨认。囊肿和瘘管位于颈下部者,可在颈部作阶梯形切口,以利彻底切除。

复发处理

疾病预后

彻底手术者,很少复发。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。