颌骨骨折

定义

概述

根据解剖结构上的薄弱环节,上颌骨骨折有三种经典类型。第一型骨折(Lefort Ⅰ型骨折)其骨折线通过梨状孔下缘、上颌窦下部,横行到双侧上颌结节;第二型骨折(LeFort Ⅱ型骨折)的骨折线通过鼻骨、泪骨、眶底、颧骨下方,达到上颌骨后壁;第三型骨折(LeFort Ⅲ型骨折)的骨折线也通过鼻骨、泪骨,但横过眶窝及颧骨上方,向后到上颌骨后壁,使上颌骨、颧骨与颅骨完全分离,因此又称为颅面分离。下颌骨是头部唯一能活动的骨骼,在解剖结构上也有它的薄弱部位,如正中颏部、颏孔部、下颌角部及髁状突颈部,这些都是下颌骨骨折的好发部位。下颌骨由于其突出的位置与解剖形态,是颌面部骨折中发生率最高的骨骼。

病因

外伤是导致颌骨骨折的最常见的原因,通常包括击打伤、交通伤、坠落伤、火器伤,以及少部分医源性损伤;都是外力直接或间接地作用于颌面部所致。随着机动车的普及,交通事故引起的颌骨骨折比例逐年升高,成为颌骨骨折的主要原因。另外,发生在颌面部的肿瘤性病变,也常导致病理性的颌骨骨折。

临床表现

颌骨骨折和其他骨折相比,除了具有一些共同的临床症状,如局部疼痛、肿胀、骨断端异常动度或移位、功能障碍等,还具有其临床特点,这是由颌骨的解剖生理结构所决定的。

1.骨折段移位:颌骨骨折后发生骨折段移位主要取决于有骨折类型、撞击方向、肌肉牵拉和骨折段本身的重量。

上颌骨如发生横断骨折,骨折段常因重力而发生下垂移位。如撞击方向是由前向后,骨折段可向后移位,使面中部凹陷;由下向上的撞击,常造成嵌顿骨折。

上颌骨如发生横断骨折,骨折段常因重力而发生下垂移位。如撞击方向是由前向后,骨折段可向后移位,使面中部凹陷;由下向上的撞击,常造成嵌顿骨折。

下颌骨骨折段的移位,主要是因肌肉牵拉所致。颏孔部骨折时,前骨折段常因降颌肌群的牵拉而向下移位,后骨折段常因升颌肌群的牵拉而向上移位。颏部的粉碎性骨折,中部骨折段由于颏舌肌、颏舌骨肌牵拉而向后移位。两侧骨折段由于下颌舌骨肌、舌骨舌肌的牵拉向中线移位,使下颌骨前部弓形变窄。这种骨折可引起舌后坠而发生呼吸困难,甚至发生窒息,应特别注意。髁状突骨折,多因间接受力所致,可与颏部骨折同时发生,应注意检查以免漏诊。髁状突骨折后,常因翼外肌的牵拉,向前内方移位,同时下颌升支因升颌肌群牵拉而向上移位,出现前牙不能闭合的状态。如双侧髁状突骨折,则前牙开牙合更明显。

2.牙齿咬合错乱:上下牙齿的咬合关系常因颌骨骨折段移位而发生错乱,这是颌骨骨折最明显的症状,对诊断颌骨骨折有很重要的意义。上颌骨横断骨折,骨折段向下移位,使上颌后牙与下颌后牙发生早接触,使前牙呈开牙合状态。下颌骨骨折后,多因骨折段移位,出现牙齿的咬合关系错乱。若无骨折段移位,则牙齿咬合无明显错乱。

3.骨折段异常活动:上颌骨是不能活动的骨骼,如出现活动,则为骨折的征象。下颌骨在正常情况下是通过关节作整体活动。出现分段的异常活动时,则表明存在骨折。

4.异常感觉:上颌骨骨折时,如有眶下神经受伤,眶下部、上唇和鼻部可出现麻木感。下颌骨骨折时,如伴发下牙槽神经损伤,同侧下唇可出现麻木感。

5.张口受限:颌骨骨折后,可因疼痛、骨折段移位、咀嚼肌运动失调和反射性痉挛、颞下颌关节损伤等原因,使张口受限。特别是下颌骨骨折,对张口运动影响较大。

检查

1、X线检查:

常规X线平片操作简单,成像时间短,是颌面部骨折检查的首选方法,尤其是下颌骨体部无周围骨质的干扰,可即刻明确诊断。对骨折线的走形显示亦较差。由于相连骨块的干扰、骨重叠和牙齿重叠,一方面表现为对矢状骨折和上颌窦后壁的骨折显示不清,另一方面对多发性骨折和粉碎性骨折显示困难并容易出现漏诊。因此,对于常规X线平片检查显示可疑骨折者,应进行CT进一步检查。

2、CT检查:

CT横断扫描可比较准确地显示骨折情况,横行骨折线由于与扫描线走形一致,常可出现漏诊,需辅助冠状面扫描以弥补其不足。但冠状扫描对病情较重的患者获取体位困难。如行CT三维重建技术即可任意切面立体地显示横行骨折,尤其是颞颌关节等较为复杂结构者,可应用“切割技术”及多平面重建技术,两侧对比研究,直观地显示骨折及关节脱位情况。并可清晰地显示骨折线的走行及骨折片的大小与空间位置,但CT三维重建技术亦有其不足之处,如部分容积效应使菲薄的筛骨及腔内的碎小骨片难以显示。因此,在应用CT三维重建技术诊断颌面部骨折时必须结合横断位扫描CT图像。

诊断

1.病史

有明确的外伤史,包括受伤原因,致伤力的性质、大小和方向,伤后是否有昏迷史,伤后治疗情况对诊断颌骨骨折都有很重要的价值。

受累组织肿胀、疼痛、功能障碍,局部触及明显骨折断端,有骨磨擦音,咬合关系紊乱;部分患者可以出现鼻通气障碍、麻木、复视、视力下降、感觉异常等症状。

3.影像学检查

X线平片和CT检查可明确诊断。

鉴别诊断

本病多是由于外伤性因素引起,患者有明显的外伤病史,依据其临床表现和影象学检查方法,如X线检查,CT检查一般即可诊断,无需要鉴别。但临床上需对骨折范围进行严格的诊断,以防对一些并发伤的漏诊。如髁突区受到严重创伤,可出现脑脊液耳漏,应注意鉴别。

并发症

本病常常由于骨折时的合并伤也导致一些并发症,如髁突区受到严重创伤,可同时伴有颞骨骨板的损伤,致使此区肿胀明显,外耳道流血,如合并颅中窝骨折时,可出现脑脊液耳漏。

另外,本病还常常并发感染和溃疡等并发症:

1、感染是颌骨骨折开放复位的一种常见并发症,发生感染时应作脓培养和药敏试验,根据药敏试验选用敏感抗生素抗感染。如有骨折端部分形成死骨,可以手术去除死骨及肉芽组织搔刮,待伤口愈合6个月后行骨移植修复。

2、颌骨骨折易并发口腔溃疡的主要原因,一是由于病人骨折后行带钩牙弓夹板颌间牵引固定术,使之不能正常进行闭口运动,口腔的机械性自洁作用受到影响;加之口腔上皮组织的不断脱落,唾液蓄积,食物残渣滞于口腔及牙弓夹板上,不及时清除,则导致食物腐烂变性引起口腔炎及粘膜溃疡。二是为了控制感染,在大量应用抗生素后体内菌群失调,口腔内一些正常细菌被抑制,霉菌和其他致病菌异常繁殖。三是因病人不能正常进食,机体抵抗力降低等极易导致口腔溃疡。

治疗措施

一、颌骨骨折后,主要是复位与固定。颌骨骨折复位的重要标志是恢复上下颌牙齿的正常咬合关系,即牙齿的广泛接触关系。否则将影响骨折愈合后咀嚼功能的恢复。常用的复位方法有三种:

1、手法复位:在颌骨骨折早期,骨折段比较活动,可用手将移位的骨折段回复到正常位置。

2、牵引复位:颌骨骨折后,经过较长时间(上颌骨三周以上,下颌骨四周以上),骨折处已有部分纤维组织愈合,手法复位不成功,可采用牵引复位法。下颌骨骨折多用颌间牵引,就是在下颌骨有移位的骨折段上安置分段牙弓夹板,然后在与上颌的牙弓夹板之间,用小橡皮圈作弹性牵引,使之逐渐恢复正常的咬合关系。上颌骨骨折后,如骨折段向后移位,可在上颌牙列上安置牙弓夹板,在头部制作带有金属支架的石膏帽,在牙弓夹板与金属支架之间作弹性牵引,使上颌骨骨折段向前复位。需要较大牵引力时,也可作卧式重力性牵引。

3、切开复位:切开复位的适应证较宽。骨折段移位较久,已有纤维性愈合或骨性错位愈合,手法和牵引都不能复位时,则应施行手术切开复位。将骨折断端间错位愈合中所形成的纤维组织切除或凿除骨痂,重新离断,使颌骨恢复正常的位置。手法复位困难的或复位后不稳定的新鲜骨折或开放性骨折,一般均采用手术切开复位。

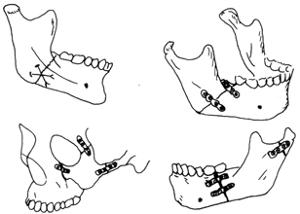

二、颌骨骨折复位后的固定是治疗中的重要环节。常用的固定方法有单颌牙弓夹板固定法、颌间固定法、颌间结扎固定法、小钢板或微型钢板固定法、颅颌固定法,其他方法还有颌周固定法、加压钢板固定法等。

1、单颌牙弓夹板固定法:是用直径2毫米的铝丝或成品带钩牙弓夹板,按牙弓形态成形,然后用较细的金属结扎丝穿过牙间隙,将牙弓夹板结扎在骨折线两侧的部分或全部牙齿上,以固定骨折段。这种方法适用于无明显移位的骨折,如下颌骨颏部正中线性骨折、局限性牙槽突骨折。

2、颌间固定:常用的方法是在上下颌牙齿安置带钩牙弓夹板,然后用小橡皮圈作颌间固定,使颌骨保持在正常咬合关系的位置上。此法稳妥可靠,适用于多种下颌骨骨折,优点是能使颌骨在良好的位置上愈合,有利于恢复功能,缺点是伤员不能张口进食,也不易保持口腔清洁卫生,应加强护理。

3、骨间结扎固定:手术切开复位的病例,可在骨折两断端钻孔,然后穿过不锈钢丝作结扎固定。这也是一种可靠的固定方法。小儿颌骨骨折和无牙颌骨骨折,也可用此法固定。

4、小钢板或微型钢板固定:在手法切开复位的基础上,将适当长度和适合形态小钢板或微型钢板跨置于骨折两断端的骨面上,用特制的螺钉穿骨皮质固定钢板,达到固定骨折的目的。小钢板一般用于下颌骨,微型钢板适用于上颌骨。

5、颅颌固定法:上颌骨横断骨折,不能单纯依靠下颌骨进行固定,可利用颅骨进行固定,否则面中部易发生拉长变形。固定方法是先在上颌牙齿安置牙弓夹板,然后用不锈钢丝一端结扎在后牙区牙弓夹板上,另一端经口腔内穿出颧颊部软组织,悬吊在石膏帽的支架上。同时加有颌间固定。

颌骨骨折固定的时间,可根据病人的伤情、年龄、全身情况等决定。一般是上颌骨3~4周,下颌骨4~8周。可采用动、静结合的方法,缩短颌间固定时间。方法是,固定2~3周后,在进食时取下橡皮皮圈,允许适当的活动。采用小钢板或微型钢板坚强内固定后可以适当提前进行功能训练,促进骨折愈合。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。