眼眶嗜酸性肉芽肿

病因

症状

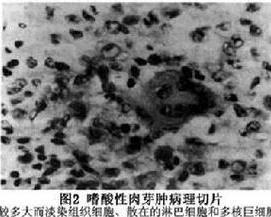

孤立的骨病变多见于颅骨,依次为骨盆、脊柱、肋骨和四肢长骨。嗜酸性肉芽肿也可以是多灶性的。颅骨的额骨和顶骨是常见的病变区,当眶骨受累时外颞上眶缘是最普遍的部位,偶尔眶骨和颅骨广泛受累病变区肿胀,有压痛或疼痛,骨肿胀,骨右眼眶颞上方肿块状新生物,上睑肿胀下垂。眼球前突、向下移位。病变发生在骨的板障层,突破眶骨膜,引起上睑外侧软组织炎症和泪腺发炎,故临床类似于眼眶的皮样囊肿和泪腺炎的表现。极个别病变可累及角膜巩膜和葡萄膜。

孤立的骨病变多见于颅骨,依次为骨盆、脊柱、肋骨和四肢长骨。嗜酸性肉芽肿也可以是多灶性的。颅骨的额骨和顶骨是常见的病变区,当眶骨受累时外颞上眶缘是最普遍的部位,偶尔眶骨和颅骨广泛受累病变区肿胀,有压痛或疼痛,骨肿胀,骨右眼眶颞上方肿块状新生物,上睑肿胀下垂。眼球前突、向下移位。病变发生在骨的板障层,突破眶骨膜,引起上睑外侧软组织炎症和泪腺发炎,故临床类似于眼眶的皮样囊肿和泪腺炎的表现。极个别病变可累及角膜巩膜和葡萄膜。

并发症:

分类

眼眶嗜酸性肉芽肿是由大量增生的染色淡而大的组织细胞在眼眶或全身各脏器软组织和骨中堆积引起的病变。根据累及的部位不同又分为局部单灶性和全身多灶性。年龄越小越容易发展成为多灶性病灶患者年龄偏大,单灶性病变可能性大。

嗜酸性细胞肉芽肿可能代表一种反应型,认为该组病变类似于肉芽肿的良性过程,而不具有新生物的特性。根据预后好的特点,有理由将嗜酸性肉芽肿与其他两种分离出来。现未发现孤立性的嗜酸性肉芽肿发展成为系统性多灶性病变或因此病而死亡的患者。病变没有显示家族性,属于非遗传性疾病。急性或亚急性的严重病变可消退,小剂量的皮质类固醇、放射治疗和抗肿瘤的化学治疗能抑制病变的进程。根据临床资料和病变的预后将该组织病变分为5类:

1.骨病变50%的患者主要引起骨病变,单个或多个病灶倾向于累及轴性骨(头颅、脊柱、肩胛、骨盆和四肢近端长骨),多为嗜酸性细胞肉芽肿,预后良好。

2.骨病变和少量的全身病变骨髓受累可导致贫血,基底脑膜病变可引起,黏膜和皮肤也受侵犯,此临床表现在Hand-Schüller-Christian病中多见。

3.骨病变加上中到重度的内脏损害骨损害主要发生在颅骨的基底部、眶周骨和中耳骨;内脏病变包括肺、脾、肝以及淋巴结、黏膜和头颅皮肤受累,该病变在严重的Hand-Schüller-Christian病和轻度的Leterer-Siwe病患者中发生。

4.严重的内脏病变肝、脾脏迅速而进行性肿大,肺脏病、贫血、血小板减少和皮疹也很快出现,因为髓内组织细胞快速增生,故骨破坏比慢性病例发生少,这些发现与Letterer-Siwe病相符合,预后差。

5.局限病变这一小组患者一般很年轻,侵袭性病变发生在特殊的部位并伴有轻微的全身病变。这些病变可能是颈部的淋巴结病,肝脏病或少见的严重肺囊肿。

检查

实验室检查:

1.免疫学检查 可能发现部分指标异常。

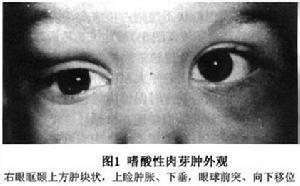

2.病理学检查 活检标本的组织病理学显示最明显的细胞是大而淡染的组织细胞,核位于细胞中心,呈卵圆形,空泡状核膜轻度凹陷,嗜酸性粒细胞质内有较多的颗粒。在组织细胞浸润的背景中,可见不同数量的嗜酸性粒细胞淋巴细胞、浆细胞和多核巨细胞。病灶区内基质少,但血管多,易出血,故可见含铁血黄色素的巨噬细胞。旧病变中的单核细胞和多核细胞发生脂化,骨内的一些病变可以自愈,病变区纤维化而呈现硬化灶。

电子显微镜证实单核细胞组织细胞质内有特殊的颗粒呈棒状,中心有条纹,末端有开口的空泡,酷似球拍故叫球拍小体又名Birbeck颗粒或Langerhans颗粒。多核巨细胞含有丰富的线粒体、滑面内质网,但无Langerhans颗粒。所以Langerhans颗粒是树突状组织细胞(Langerhans细胞)的标记。现已知嗜酸性细胞肉芽肿是Langerhans细胞的增生,该细胞常存在皮肤的表皮层,这就可解释嗜酸性细胞肉芽肿的组织细胞高度嗜表皮的原因。

1.X线检查 颅骨是最好发部位,常侵及多块颅骨尤以颅盖骨为甚。病灶大小不等,常相互融合呈大块“地图样”骨缺损,这种表现颇有特征。颅骨表现多从板障开始随病灶的扩展,使内外骨板破坏,局部软组织隆起肿胀,骨质破坏区的边缘锐利,通常无硬化,也无骨膜反应是其特点。眶窝骨质破坏以累及眼眶之外上缘为多,并出现同侧突眼。

2.超声波探查 病变累及眼眶时眼眶内可探及异常回声区,边缘不清,形态不规则,内回声强弱分布不均匀,声衰减明显,后界显示较弱或不清缺乏可压缩性。

3.CT扫描 眶骨骨质破坏呈溶骨性,边缘清晰,局部软组织肿胀可以侵犯眼外肌、泪腺、甚至眼球,颞肌亦可侵犯,增强后CT扫描呈中度到明显强化。骨破坏常发生在眶前或前颞部,颞鳞部及眶骨骨质破坏均可引起眼球突出。

4.MRI 病变常位于肌锥外,表现为不规则肿块,病变发展到一定程度可破坏眶壁,侵及颞窝或颅腔侵及颅内者,类似其他颅眶沟通瘤表现,但境界多较清楚,T1加权像呈中低信号,T2加权像呈中高信号。肿块侵及眼外肌致其受压移位,境界不清眼球常有突出。

诊断

患者常为儿童,在颞上外眶缘处扪及肿块,有压痛,就应想到嗜酸性肉芽肿的可能性X线照片显示不规则、锯齿状的溶骨区,无硬化边界。CT检查除发现溶骨性缺损外,还发现外上方软组织密度增加,局部高起。对这样的病变应做活体组织检查,发现大量的组织细胞增生,电子显微镜见细胞质内有Langerhans颗粒,对年龄较大的患者可诊断嗜酸性肉芽肿。

鉴别诊断:

在组织病理学上有2个病变显示组织细胞。一个是“胆固醇瘤”发生于眶周的骨内;另一个是巨细胞修复性肉芽肿胆固醇肉芽肿在组织病理学上不显示嗜伊红细胞可以与嗜伊红细胞肉芽肿鉴别。巨细胞修复性肉芽肿则显示区域性形状,有出血、纤维化和多核巨细胞区,并且也无嗜伊红细胞。

治疗

(一)治疗

眼眶嗜酸性肉芽肿为单灶性病变,手术刮除能消除病灶,皮质类固醇内注射能治愈病灶,但注射时切勿穿过硬脑膜,将药物注射到颅内。有作者主张在病灶刮除后,给局部小剂量分次放射治疗,总剂量6~8Gy,效果更好也可以观察,因病变为良性,且有自愈倾向。对复发病例要全身用皮质类固醇和抗代谢药物治疗,Song等报道1例9岁男孩眼眶外上方嗜酸性肉芽肿刮除术后6个月,MRI检查发现眶内肿块复发,用泼尼松和长春新碱治疗,效果显著。

(二)预后

本病的预后与发病时的年龄、病变程度是否伴有器官功能障碍等情况有关。发病年龄越早预后越差。本病的部分病例可以自行缓解。治疗可根据病情轻重采用保守疗法、激素疗法和化学疗法亦可考虑小剂量放射治疗。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。