小肠腺瘤

流行病学

小肠腺瘤占所有小肠良性肿瘤的1/3左右,国内2881例小肠良性肿瘤的资料中腺瘤1025 例,占35.6%,国外为33.4%(995/2977),是小肠良性肿瘤中最常见的疾病。小肠腺瘤可发生于任何年龄,以40~60 岁多见。男女发病大致相仿。

症状体征

小肠容受性好,内容物常为液体,而且腺瘤一般生长较慢,故小肠腺瘤可在较长时间内常无症状。随着病程发展,约有50%的病人有较明显症状,多见于出现并发症之后,其余半数病人仅在剖腹做其他手术或尸检时才被发现。最常见的表现为腹痛、肠套叠、消化道出血及其他消化道症状。

小肠容受性好,内容物常为液体,而且腺瘤一般生长较慢,故小肠腺瘤可在较长时间内常无症状。随着病程发展,约有50%的病人有较明显症状,多见于出现并发症之后,其余半数病人仅在剖腹做其他手术或尸检时才被发现。最常见的表现为腹痛、肠套叠、消化道出血及其他消化道症状。

1.腹痛 最常见,约50%的小肠腺瘤患者可有不同程度的腹痛。疼痛多位于中腹部或脐周,多数病人常为间歇性疼痛,呈阵发性加重,有隐痛、钝痛、胀痛甚至绞痛,疼痛多在进食后发生,常可自行缓解或减轻。初起时不重,随病程而加重,常伴有肠鸣。腹痛多由于肿瘤引起肠功能紊乱,瘤体表面坏死致炎症反应、溃疡,小肠套叠,小肠部分梗阻或完全梗阻所致。其中以小肠套叠最为多见,腺瘤向腔内生长,可随肠蠕动及肠内容物向远侧肠袢推进,引起肠套叠,特点是肠梗阻反复发作,并可自行缓解而呈间歇性。有部分病人腹痛可急性发作,常需急诊手术以解除梗阻,但大部分过去有类似腹痛发作,首次发作而不能缓解者仍属少数。腹痛在病变早期常不易引起重视,易被误诊为肠痉挛、肠蛔虫症等,有时甚至误诊长达数年。

2.消化道出血也颇常见,约1/4 左右小肠腺瘤患者可有消化道出血。肿瘤膨胀性生长到一定体积,肿瘤糜烂致瘤体表面血管破溃而引起出血。多数病人出血一般较小,表现为间歇性黑便或仅有大便潜血阳性,严重出血者少见。长期的慢性失血,常有程度不同的贫血,病人面色苍白或萎黄、消瘦。另一部分病人可表现为急性消化道出血,出现暗红色或鲜红色便,有时也可反复发作,甚至常因出血严重而需急诊手术。

3.其他 尚有腹部不适、嗳气、恶心呕吐、体重下降、腹胀甚至腹泻等,十二指肠乳头部的腺瘤可因压迫或阻塞胆总管下端而引起梗阻性黄疸。

4.体检 一般无明显阳性体征,长期的隐性出血可有贫血貌;PJS 患者可见口唇黏膜、颊黏膜、牙龈、指趾掌面等处黑色斑块;肠梗阻时可有腹部局限性膨隆,肠鸣音阵发性亢进或有气过水声;肠套叠时可扪及椭圆形肿块,有压痛,可与小肠纵轴垂直方向左右推动,能自行缩小或消失,肿块消失后症状好转。

病理生理

小肠腺瘤多发生于十二指肠和回肠,空肠较少。一般来自肠黏膜上皮或腺上皮,多向肠腔内突出,表面覆盖黏膜和黏膜下组织。多数较小,小者直径仅数毫米,大者可达3~4cm,带蒂,蒂多较细长,其游离端常指向远端。可为单发或多发。根据组织学结构小肠腺瘤有3种类型:管状腺瘤,绒毛状腺瘤及混合型腺瘤。

1.管状腺瘤 亦称腺瘤样息肉或息肉状腺瘤。以发生于十二指肠最多(41.3%),其次为回肠(34.3%),空肠较少(22.3%)。多是单发,也可多发,多发的病例可集中在一段肠管或全部小肠,甚至整个胃肠道。此种腺瘤呈息肉状,大多有蒂。据统计,家族性结肠息肉病的病例50%可伴发小肠腺瘤。很多病例无症状,出现症状者以出血较多,亦可引起肠套叠。

2.绒毛状腺瘤 亦称为乳头状腺瘤。较管状腺瘤少见,最多发生于十二指肠内,但亦仅占十二指肠肿瘤的1%~3%。从十二指肠开始向远侧肠管逐渐减少。体积较管状腺瘤大,0.5cm~8.5cm 不等,但大多数<5cm。

3.混合性腺瘤:亦称绒毛腺管状腺瘤。上述两种结构并存,生物学行为介于上述二种腺瘤之间。

此外尚有错构瘤性息肉, 如家族性黏膜皮肤色素沉着胃肠息肉病(Peutz-Jeghers syndrome,PJS)是一种显性遗传疾病,其特点是:①口唇、颊黏膜、牙龈、手足屈侧的皮肤有黑色素斑(简称黑斑),不高出皮肤及黏膜表面,大小约1~4cm,多在儿童和青春期出现;②胃肠道多发性息肉,以空肠多发,大多有蒂,组织学上为一种错构瘤;③有家族遗传性,为常染色体显性遗传病。肠套叠是本病的急性并发症,少数可癌变。

诊断检查

诊断:小肠腺瘤的诊断较为困难,临床误诊率可达65%~80%。诊断的关键在于临床医生对本病应有高度的警惕性,不能满足于症状诊断和对症治疗。对于有原因不明的小肠梗阻或反复发作的不完全性小肠梗阻,并可除外术后肠粘连、腹壁疝嵌顿者;有原因不明的消化道出血或有贫血表现而排除胃、结肠病变者应考虑到小肠肿瘤的可能性,必要时做针对性检查以减少误诊误治。有皮肤黏膜黑斑且可追寻腹痛病史及家族史者可诊断PJS。

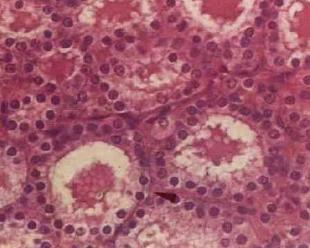

实验室检查:组织病理学检查是本病诊断的主要依据。管状腺瘤呈息肉状,单发或多发,多发肿瘤可集中在一段肠管或全部小肠。有蒂或无蒂,大小不等。镜检见肿瘤细胞主要为单层柱状上皮被覆的腺体组织,腺体大小较不一致,形状较不规则,上皮有轻度不典型性,核分裂象偶见。绒毛状腺瘤肉眼见肿块体积往往较大,呈乳头状或绒毛状。镜检见,主要由绒毛状结构,绒毛表面覆以分化较成熟的单层柱状上皮细胞。

其他辅助检查:

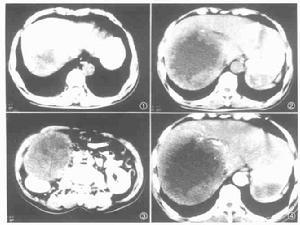

1.X线检查 常规的消化道钡餐检查诊断符合率仅为20%左右,主要原因有2 点,①小肠蠕动较快,钡剂可能越过病变肠段而未被发现;②小肠较长且盘曲折叠,充盈多不连续,口服大量钡剂易造成影像重叠,掩盖病变。利用小肠钡灌注法检查可使诊断符合率提高到80%~90%,具体方法是将小肠导管经口吞入,置于空肠近端,注入稀钡及气体,使整个小肠形成双对比,并可将导管向远侧逐步推进,对小肠进行逐段分次检查。X 线影像有:充盈缺损、黏膜纹消失、龛影和肠腔狭窄等,还可显示肠套叠征象及多发性节段性病变。

2.纤维内镜检查 对于十二指肠腺瘤有较重要意义,小肠镜有助于上段空肠腺瘤的诊断,纤维结肠镜可通过回盲瓣,送入回肠20~30cm,对于末段回肠腺瘤诊断有帮助。

3.选择性肠系膜上动脉造影 对消化道出血的定性及定位诊断有重要意义,可显示瘤体形态的大小,腺瘤部位的血管走行及排列较规则,肿瘤染色较规则,边界较清楚。

4.剖腹探查 对于不能明确诊断而疑为小肠肿瘤的患者,应及时剖腹探查,手术探查勿遗漏较小的腺瘤息肉。如果视诊和扪诊未发现病变,可用强光透照检查,必要时可切开小肠做术中内镜检查,直接观察小肠黏膜,并需注意小肠腺瘤有无多发性的可能。

治疗方案

小肠绒毛状腺瘤有30%~50%的癌变率,管状腺瘤的癌变率为3%~8%,小肠腺瘤亦可发生套叠和出血,故治疗上以手术切除为宜。

带蒂者可做小肠壁楔形切除;较大而无蒂或因肠套叠致肠管血运不良者,可做肠切除吻合术。十二指肠腺瘤可于内镜下行腺瘤切除,十二指肠乳头部的腺瘤局部切除后需做胆总管和胰管的引流,对已经恶变的十二指肠绒毛状腺瘤应考虑做胰头十二指肠切除术。

对于PJS 的治疗,目前尚有争论。有人主张对于未并发肠套叠及恶变的可不治疗,理由是小肠PJS 恶变机会少,小肠切除过多可引起吸收不良,小肠套叠大多数可自行复位。黄宗海等认为对较大的腺瘤采取积极治疗为宜,通过纤维胃镜、肠镜可摘除部分息肉,如经腹手术时应果断切除较大的、质地韧或硬、基底广的息肉。

并发症

疾病预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。