涎腺混合瘤

疾病名称

概述

涎腺混合瘤又名多形性腺瘤,是涎腺肿瘤中最常见的一种。好发部位是腮腺、颌下腺、腮部小涎腺,任伺年龄均可发生,以30-50岁为多见。男女发病无明显差异。混合痼镜下组织像复杂,可见肿瘤性上皮组织与黏液样组织或软骨样组织。有人认为瘤变的上皮细胞有多向分化的潜能,因而形成了多形性腺瘤的复杂形态。临床表现:混合瘤早期为无痛肿块,生长缓慢。瘤体呈球状,分叶状或不规则,有结缔组织被膜,但有时不完整。周围边界清楚、活动、质地中等硬度,有囊性变时,可能扪及波动。

疾病分类

普通外科

症状体征

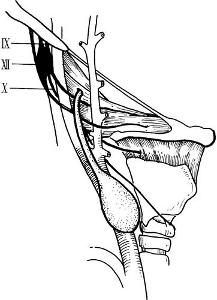

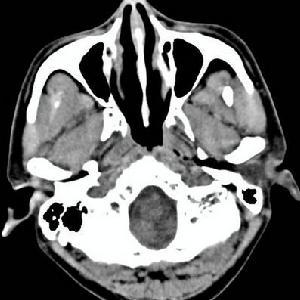

多见于腮腺。表现为耳垂下出现肿块,生长缓慢,无明显症状,常偶尔发现。肿块位置多较深,表面光滑,质中等,推之可动。肿块向内发展,侵及咽旁间隙时,可使鼻咽、口咽侧壁内移,或软腭膨隆。如肿块固定,质硬,局部疼痛,或累及面神经,有混合瘤恶变可能。

多见于腮腺。表现为耳垂下出现肿块,生长缓慢,无明显症状,常偶尔发现。肿块位置多较深,表面光滑,质中等,推之可动。肿块向内发展,侵及咽旁间隙时,可使鼻咽、口咽侧壁内移,或软腭膨隆。如肿块固定,质硬,局部疼痛,或累及面神经,有混合瘤恶变可能。

临床表现

诊断检查

为明确颈部肿块的原因及其性质,诊断时应注意以下各点:

1、详细询问病史 包括年龄、性别、病程长短、症状轻重、治疗效果,以及有无鼻、咽、喉、口腔等器官受累的临床表现,或发热,消瘦等全身症状。

2、临床检查 首先注意观察两侧颈部是否对称,有无局部肿胀,瘘管形成等现象。然后进行颈部扪诊。检查时受检者头略低,并倾向病侧,使颈部肌肉松弛,便于肿块之扪摸。检查时注意肿块之部位、大小、质地、活动度、有无压痛或搏动,并应两侧对照比较。如前所述,成人颈部肿块应考虑转移性恶性肿瘤可能,因此,应常规检查耳鼻咽喉、口腔等处,以便了解鼻咽、喉等处有无原发病灶。必要时可作鼻内窥镜或纤维鼻咽喉镜检查。

3、影像学检查 颈部CT扫描除可了解肿瘤部位、范围外,并有助于明确肿块与颈动脉、颈内静脉等重要结构的关系,为手术治疗提供重要参考依据,但较小之肿块,常不能显影。为查找原发病灶,可酌情作鼻窦、鼻咽和喉侧位等X线拍片检查。对于颈部鳃裂瘘管或甲状舌管瘘管,可行碘油造影X线拍片检查,以了解瘘管走向和范围。

4、病理学检查(1)穿刺活检法:以细针刺入肿块,将用力抽吸后取得的组织,进行细胞病理学检查。适用于多数颈部肿块者,惟其取得之组织较少,检查阴性时,应结合临床作进一步检查。(2)切开活检法:应慎用。一般仅限于经多次检查仍未能明确诊断时。手术时应将单个淋巴结完整取出,以防病变扩散。疑为结核性颈淋巴结炎时,切开活检后有导致伤口经久不俞愈可能,应注意预防。对于临床诊断为涎腺来源或神经源性良性肿瘤者,由于肿瘤位置较深,术前切开活检有时不易取得阳性结果,却有使肿瘤与周围组织粘连,增加手术困难之弊端,故一般于手术摘除肿瘤后再送病理检查。

治疗方案

疾病预防

用药安全

1.在涎腺混合瘤中以腮腺混合瘤最为多见,并以良性占多数。任何年龄都可发生,男女无差别。

1.在涎腺混合瘤中以腮腺混合瘤最为多见,并以良性占多数。任何年龄都可发生,男女无差别。

2.涎腺混合瘤必需手术治疗,其对放射线不敏感,一般不能放疗,由于此瘤为临界瘤,带瘤生存时间过长或不适当的处理刺激后可致恶变,因此一旦发现涎腺部位的肿块应及时手术切除,切忌使用一些不明成分的药物外敷治疗。

3.本瘤一般生长缓慢,可较长时间无症状,但如发现生长加速,硬度增加等即提示恶变,应立即手术,但恶变后手术的预后远不及良性期手术的预后好。

鉴别诊断

应与下列疾病相鉴别:

潜伏期8~30天,平均18天。起病大多较急,无前驱症状。有发热、畏寒、头痛、咽痛、食欲不佳、恶心、呕吐、全身疼痛等,数小时腮腺肿痛,逐渐明显,体温可达39℃以上,成人患者一般较严重。

腮腺肿胀最具特征性。一般以耳垂为中心,向前、后、下发展,状如梨形,边缘不清;局部皮肤紧张,发亮但不发红,触之坚韧有弹性,有轻触痛;言语、咀嚼 (尤其进酸性饮食)时刺激唾液分泌,导致疼痛加剧;通常一侧腮腺肿胀后1~4天累及对侧,双侧肿胀者约占75%。颌下腺或舌下腺也可同时被累及。重症者腮腺周围组织高度水肿,使容貌变形,并可出现吞咽困难。腮腺管开口处早期可有红肿,挤压腮腺始终无脓性分泌物自开口处溢出。腮腺肿胀大多于1~3天到达高峰,持续4~5天逐渐消退而回复正常。全程约10~14天。颌下腺和舌下腺也可同时受累,或单独出现。颌下腺肿大,表现为颈前下颌肿胀并可触及肿大的腺体。舌下腺肿大可见舌及口腔底肿胀,并出现吞咽困难。

2、下颌下间隙感染

临床表现:牙源性感染病程发展快,全身高热,下颌下区肿胀明确,皮肤充血、发红,有时发亮,有凹陷性水肿和压痛,早期即有脓肿形成,可扪及波动感;腺源性病程发展较慢,初为炎性亲润的硬结,逐渐长大,穿破淋巴结被膜后,呈弥散性蜂窝织炎,症状同牙源性感染,但晚期才形成脓肿。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 炎消迪娜儿糖浆

下一篇 益心巴迪然吉布亚颗粒