小儿髓母细胞瘤

病理病因

(一)发病原因

髓母细胞瘤本病为常见的中枢神经系统肿瘤,属于恶性程度很高的肿瘤,起源于小脑蚓部或第四脑室顶的后髓帆原始胚胎残留组织,占儿童原发性脑瘤的10%~20%,后颅窝肿瘤的40%,好发于儿童。

髓母细胞瘤本病为常见的中枢神经系统肿瘤,属于恶性程度很高的肿瘤,起源于小脑蚓部或第四脑室顶的后髓帆原始胚胎残留组织,占儿童原发性脑瘤的10%~20%,后颅窝肿瘤的40%,好发于儿童。

(二)发病机制

肿瘤位于小脑蚓部者约占80%,多数突向第四脑室生长,年龄较大者(13~15岁)少数位于小脑半球,有人解释髓母细胞瘤来源于髓帆增殖中心,而大龄者可由小脑外颗粒层细胞残余发展而来,极少数肿瘤可经枕大孔向下发展到上颈髓椎管(即脑内下降型枕大孔区肿瘤),肿瘤高度恶性,常有瘤细胞脱落沿脑脊液播散转移,可种植到马尾,脊髓或大脑表面,脑室等处,有人统计发生脑脊髓转移者占12%~46%。

1.发病机制

目前根据某些肿瘤发病特点,病理以及一些基础实验研究,提出几种学说。

(1)遗传学说:在神经外科领域中,某些肿瘤具有明显的家族倾向性,如视网膜母细胞瘤,血管网织细胞瘤,多发性神经纤维瘤等,一般认为它们均为常染色体显性遗传性肿瘤,外显率很高。

(2)病毒学说:实验研究表明,一些病毒包括DNA病毒和RNA病毒,若接种于动物脑内可诱发脑瘤。

(3)理化学说:物理因素中被确认的具有致肿瘤可能的是放射线,已有许多关于头颅放疗后引起颅内肿瘤的报道,在化学因素中,多环芳香碳氢化合物和硝酸化合物,如甲基胆蒽,苯并比,甲基亚硝脲,亚硝基哌啶,在一些动物实验中都可诱发脑瘤。

(4)免疫抑制学说:器官移植免疫抑制药的应用,会增加颅内或外周肿瘤发生的风险。

(5)胚胎残余学说:颅咽管瘤,上皮样及皮样囊肿,畸胎瘤,脊索瘤明显发生于残留于脑内的胚胎组织,这些残余组织具有增殖分化的潜力,在一定条件下可发展为肿瘤。

2.分类

中枢神经系统颅内肿瘤分类方法很多,比较具有代表性的主要有以下几种,见表1,Bailey和Cushing的分类能反映肿瘤组织的来源及恶性程度,长期以来被世界多数地区的神经外科和病理科所采用,在此基础上衍生出一些新的分类方法,如Kernohan的Ⅰ-Ⅳ级分类法,Russell的胶质瘤分类,较有影响的是Kernohan提出将胶质瘤,包括星形细胞瘤,少突胶质细胞瘤,室管膜瘤和神经源肿瘤等,按其分化程度分为Ⅰ-Ⅳ级,根据这个分类似乎能够容易地判断肿瘤的发展和病人的预后,因此受到临床医师欢迎,在国内国际上使用多年,但此分类法也有缺陷,如同一肿瘤在不同部位,细胞分化即可不同,有些混合瘤无法分级,而有些肿瘤分级意义不大,在此基础上世界卫生组织制定了新的分类法,其特点是分类细致,包括了颅内发生的各种肿瘤类型,吸收了既往各种分类的特点和长处,既反应了肿瘤的形态学,又表明肿瘤的来源,并采用间变这一概念,可认为是目前最好的分类。

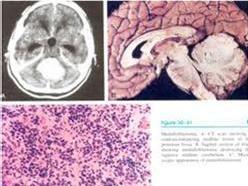

肿瘤细胞可随脑脊液播散至蛛网膜下腔或转移至颅外,可达11%~43%,瘤组织呈灰红或紫红色,质软,易碎,边界不清,镜下肿瘤细胞密集,核呈圆形或椭圆形,深染,多有核分裂,胞浆及间质较少,有的呈假菊形团排列。

临床表现

主要表现为颅内压增高和共济失调等小脑症状,侵及脑干者常有复视及多种脑神经障碍,小脑扁桃体疝时常有颈强直、斜颈表现。因肿瘤多数梗阻第四脑室而产生颅内压增高,平均病程为4个月左右。

2.小脑损害征

主要为小脑蚓部损害引起的躯干性共济失调、步态不稳、Romberg征阳性。肿瘤压迫延髓可有吞咽呛咳和锥体束征,2/3的患儿表现有肌张力及腱反射低下。有些病人有眼球震颤及肢体共济障碍。

并发病症

合并有慢性小脑扁桃体疝,可因刺激上颈神经根而发生颈部抵抗或强迫头位,肿瘤侵犯面丘时可有展及面神经麻痹,脊髓转移病灶可引起截瘫。

一、出血

四脑室及小脑蚓部肿瘤手术后出血易造成急性梗阻性脑积水或直接压迫延髓呼吸中枢致呼吸停止。如术前有侧脑室外引流,可帮助识别是否有术后出血。少量渗血可通过脑室外引流缓解;如出血量较大则必须二次手术予以止血。

二、呼吸停止

手术中牵拉或直接损伤延髓呼吸中枢,或手术后出血水肿压迫延髓,均可致呼吸停止。小脑前下或后下动脉主干损伤,造成逆行性栓塞致脑干梗死亦可造成呼吸停止。

与脑脊液丢失过多、术中头位过高有关。重者可形成张力性气颅。气体可位于硬脑膜下、纵裂、脑底池或侧脑室内轻者可自行吸收重者则需行穿刺放气。

四、脑积水

多因肿瘤切除不彻底术后导水管粘连,手术区粘连、积液,术后感染,脑组织水肿等因素造成。可针对引起脑积水的原因,采取措施解除梗阻或行侧脑室-腹腔分流术。

检查

1.腰椎穿刺

脑脊液压力增高,生化检查蛋白及白细胞增多。因瘤细胞可脱落播散,故脑脊液瘤细胞检查十分重要。但对有视盘水肿者腰穿要谨慎,以免诱发脑疝。

2.头颅X线平片

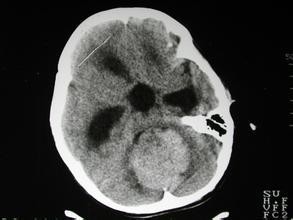

3.CT检查

可见小脑蚓部或四脑室内均匀一致的等密度或稍高密度占位,多与四脑室底有分界,将脑干向前推移。肿瘤周边环绕有薄的低密度水肿带,明显均匀强化,肿瘤钙化囊变少见。

4.MRI检查

肿瘤实质部分表现为长T1长T2信号,矢状位可更好地显示肿瘤起源于小脑的蚓部及肿瘤与四脑室底的关系,这可视为与室管膜瘤的鉴别点。

诊断

学龄前或学龄期儿童,尤其是男孩,出现不明原因的头痛,呕吐,继而步态不稳,眼球震颤,复视,首先应考虑髓母细胞瘤的可能,应进一步行神经放射检查来明确 诊断,部分患儿在脑脊液中找到脱落瘤细胞更可确诊,髓母细胞瘤易播散转移,如果后颅凹肿瘤有脑室内播散则术前可以确诊本病。

鉴别诊断

起源于四脑室室管膜,病程较髓母细胞瘤长,小脑的实质性损害没有髓母细胞瘤重,部分病例甚至五明显的小脑特征。CT、MR增强扫描不如髓母细胞瘤强化显著。

好发于四脑室及侧脑室,年龄一般在50岁以下,10岁以下儿童约占1/3,病程长短不一。CT和MR显示肿瘤边缘不规则、多见钙化、强化明显。

疾病治疗

治疗概述

治疗方式:手术治疗 放射治疗 药物治疗 康复治疗 支持性治疗

治疗周期:3-5年

治愈率:90%

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(30000 —— 90000元)

(一)治疗

主要手术切除加放射治疗。手术行后正中开颅,应尽可能全切除或近全切除肿瘤,使梗阻的第四脑室恢复通畅,术后辅以必要的放射治疗。髓母细胞瘤对放疗敏感,但为防止肿瘤的脱落种植转移,通常要做全脑脊髓的放射治疗。对于小儿髓母细胞瘤患者术后治疗方案的选择上,现常规的做法是根据患儿的年龄,手术切除的程度及有无转移等因素将患儿分成高危(high risk)和低危(standard risk)二组,针对不同的分组采取相应的术后治疗措施。对于低危组(年龄>3岁,肿瘤全切除,无转移者),术后治疗的主要目的是预防肿瘤复发和蛛网膜下腔播散。传统放疗采用全脑36Gy、脊髓轴28Gy及后颅凹加强量可达54Gy,为防止放疗对幼儿产生的副作用,目前研究多希望能降低脊髓轴放疗剂量到23.4Gy也能取得相同的效果,但是近期许多资料表明,减量放疗将使对髓母细胞瘤的远期疗效下降,增加复发与转移。相比之下,采用全量全脑脊髓轴放疗(CSI)联合多元化疗(顺铂、长春新碱、洛莫司汀)的方式却显著减少了术后肿瘤的复发和转移,提高了生存率。

对于高危患儿(年龄≤3岁,残余肿瘤>1.5cm2或有转移灶者)术后对残余肿瘤及转移灶的局部放疗和预防性CSI是必不可少的。但多数患儿年龄<3岁,神经及内分泌系统易受放疗损伤,因此如何利用术后早期化疗来延迟放疗开始时间而不影响疾病的控制效果成为现在的研究重点。有人认为此方法与术后立即放疗起到同样效果,但也有人认为在化疗的过程中已有74%的患儿出现复发和转移,随后的CSI也不能对病情恶化进行完全补救,而且化疗导致血相抑制,也将使随后的放疗难以进行。近年,我院对部分患儿采用化疗的方法,其主要药物为替尼泊苷(商品名为“邦莱”)加长春新碱(VCR)或平阳霉素静脉给药,椎管内注射甲氨蝶呤(MTX),可使复发的髓母细胞瘤完全消失,疗效极为显著。故为了减少放疗的副作用,我院常规在术后先行化疗,继之再局部放疗,远期效果正在观察中。

(二)预后

早年髓母细胞瘤的预后极差,近年随着术后的放疗和化疗,其生存期已有极大的提高了。1984年Berry报道5年生存率为56%,10年生存率为43%;1988年Leftkowitz报道儿童髓母细胞瘤10年生存率为75%,12年生存率达51%,而1990年Garton则报道5年生存率为50%~60%。

预防护理

随着术后的放疗和化疗,其生存期已有极大的提高。1984年Berry报道5年生存率为56%,10年生存率为43%;1988年Leftkowitz报道儿童髓母细胞瘤10年生存率为75%,12年生存率达51%。

预防

1.避免有害物质侵袭(促癌因素)

就是能够帮助我们避免或尽可能少接触有害物质。

肿瘤发生的一些相关因素在发病前进行预防,很多癌症在它们形成以前是能够预防的,1988年美国的一份报告详细比较了国际上恶性肿瘤相关情况,提出许多已知的恶性肿瘤其外部因素原则上是可以预防的,即大约80%的恶性肿瘤是可以通过简单的生活方式改变而预防,继续追溯,1969年Higginson医生所作的研究总结出90%的恶性肿瘤是由环境因素造成的,“环境因素”,“生活方式”即是指我们呼吸的空气,喝的水,选择制作的食品,活动的习惯和社会关系等。

2.提高机体抵御肿瘤的免疫力

能够帮助提高和加强机体免疫系统与肿瘤斗争。

我们目前所面临的肿瘤防治工作重点应首先关注和改善那些与我们生活密切相关的因素,例如戒烟,合理饮食,有规律锻炼和减少体重,任何人只要遵守这些简单,合理的生活方式常识就能减少患癌的机会。

护理

1、合理休息,病人可进行一般活动,但休息时可使基础代谢率降低,减少氧的消耗,因此,合理安排休息很有必要。

3、饮食要给予高热量、高蛋白、富有营养、易消化的食物,以补充由于机体代谢亢进所消耗的热量。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。