小儿椎管内肿瘤

病因

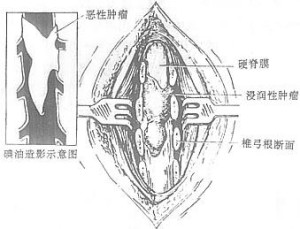

病因尚不清楚。椎管内肿瘤有原发肿瘤和继发肿瘤,可发生在脊椎的任何节段,因胸段最长,故肿瘤的发生率也相应较高。肿瘤位于髓内和硬脊膜外者较成人常见,肿瘤位于髓内者约占1/4,硬脊膜外者占1/5。各种肿瘤有其特有的好发部位,如上皮样囊肿和皮样囊肿多发生在腰骶段,而神经胶质瘤则胸腰段和胸段多见,肉瘤及神经节细胞瘤多见于硬脊膜外,肠源性囊肿以颈段硬膜下髓外、脊髓腹侧多见,可与髓内皮样囊肿并发。

发病机制

临床表现

1.疼痛发作

为肿瘤刺激神经根或硬脊膜所致,部位较固定,常局限于一处,并沿受累神经根分布区放射,一般呈刀割、针刺或烧灼样,常间歇性发作,在患儿用力、咳嗽或打喷嚏时加重或诱发。

2.感觉异常

上述症状的发生率婴幼儿较成人患者低,主要是因为小儿对疼痛、感觉障碍表述能力差,检查又不合作,故判断较困难。

3.运动障碍

此症状在小儿椎管内肿瘤表现较突出,如颈段病变可有四肢肌力减弱;胸腰段表现为下肢无力、肌张力高及病理反射阳性等;腰骶段表现为马尾神经损害征、肌张力及腱反射低下等;部分患儿因下肢肌力不能支持体重而步态不稳,可伴有脊椎骨骼的变形和肌肉的萎缩。

4.二便功能受损

此症状发生率较成人高,表现为括约肌功能损害,可有肛门松弛,哭闹时大小便失禁。

5.脑膜炎

约10%的患儿有不明原因的脑膜炎发病史,其中多数为反复发作,抗生素难以奏效,常见于椎管内皮样或表皮样囊肿,有皮毛窦与椎管内相通,因此容易招致感染。

检查

1.实验室检查

(1)血象检查 感染存在时,外周血象白细胞计数和中性粒细胞可显著增高。

(2)腰椎穿刺 腰穿后测压及动力试验,常有不同程度的脊髓蛛网膜下腔梗阻,脑脊液蛋白含量绝大多数增高。梗阻越完全,梗阻部位越低,蛋白含量越高。神经纤维瘤和脊膜瘤的蛋白定量较其他肿瘤高,脑脊液的细胞数一般正常,有上皮样囊肿或皮样囊肿继发感染者白细胞数可增高,如穿刺恰好刺入腰骶段肿瘤内,可无脑脊液流出。皮样或上皮样囊肿腰穿可抽出“豆腐渣”样物。

2、影像学检查

(1)脊柱X线平片由于先天性肿瘤的长期压迫使椎弓根变扁及椎管变宽,椎体后缘出现凹陷压迹。椎管内胚胎组织源性肿瘤的患儿多合并有隐性脊柱裂或椎管闭合不全,哑铃状神经纤维瘤多有椎间孔扩大,硬脊膜外肿瘤常有椎体或椎弓根骨质的破坏。

(2)CT检查 椎体的肿瘤(如动脉瘤样骨囊肿、嗜酸性肉芽肿、脊索瘤、骨巨细胞瘤等)多见椎体塌陷、骨质广泛性破坏,出现低密度病变区,周围可见高密度成骨反应或钙化;多有椎体膨胀和边界不清的软组织肿块影,向椎管内发展时,可见脊髓的受压移位。髓内肿瘤(室管膜瘤、星形细胞瘤、成血管细胞瘤等)多见脊髓的局限性增粗、胀大,伴有脊蛛网膜下腔或硬膜外间隙的变窄,肿瘤密度均一,多为低或等密度,少数为高密度,肿瘤与正常脊髓界限不清,可增强或不增强。髓外硬膜下肿瘤(神经纤维瘤、脊膜瘤、脂肪瘤和肠源性囊肿)可因不同肿瘤的类型表现各异。

(3)MRI检查 脊髓的MRI矢状位成像可不受脊椎生理弯曲的影响,充分连续的显示脊髓的全长及椎管前后缘的关系,更好的确定病变的解剖界限。冠状位可观察脊髓两侧的神经根和脊髓的形状,以鉴别髓内髓外病变及其范围,而且MRI对脊髓内病变的信号特征显示也优于CT,是椎管内病变的首选检查措施。

诊断

诊断较成人椎管内肿瘤困难。如小儿有不明原因的哭闹,下肢力弱或大小便失禁等,应想到有椎管肿瘤的可能性。如合并有不明原因的反复发作的脑膜炎,应仔细检查腰骶部是否有毛发异常分布或皮毛窦,对可疑病例可首先做脊柱正侧位X线平片检查,有变化时可进一步做CT或MRI检查,以明确诊断。

鉴别诊断

1.脊柱结核

近来已十分少见,一般肺部有原发结核病灶,脊柱有局限性压痛,严重时可有脊柱后突畸形,血沉多增快,X线平片可见椎体骨质破坏或变形,椎旁可见脓肿影。

2.横贯性脊髓炎

病史较短,开始时常有发热,肢体肌力进行性减弱,短期内可全瘫,腰椎穿刺无梗阻表现,脊柱平片无椎体骨质异常。

3.脊髓灰质炎

季节性发病,夏末秋初多见,以2~4岁的小儿好发,有感染发热病史,瘫痪多为单肢或不对称双下肢,肌萎缩较明显,脑脊液淋巴细胞及蛋白量增高,腰穿动力试验无椎管内梗阻。

并发症

治疗

小儿椎管肿瘤主要治疗方法为手术切除肿瘤,对恶性肿瘤术后可辅以放射治疗。小儿椎板切除及术野暴露较成人方便。近来改进了传统椎板切除的方法,可称为“椎板整体移除法”,即将拟切除椎板节段之近椎弓根1~2mm处用微钻磨断椎板,再剪断棘间韧带和黄韧带,将棘突及椎板暂时取下(双侧椎板断端两侧各钻小孔备用),当肿瘤切除及硬膜缝合后,再将取下的椎板整体复位并用钛板钛钉、丝线等加以固定,这样可保留脊椎的解剖完整性,避免椎板切除后所致的儿童发育期脊柱不稳定性引起的脊柱畸形。手术方式视肿瘤的部位、性质及与脊髓或马尾神经的关系而有所不同。儿童椎管内肿瘤的手术死亡率在5%以下,死因多为高颈髓手术后呼吸功能衰竭或合并症。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

椎管

椎管