血管内乳头状血管内皮细胞瘤

病理改变

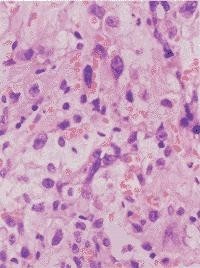

肉眼可见肿瘤质软,无包膜,充满血凝块或海绵样胶状血块。镜下见肿瘤由增生的毛细血管组成。血管腔多发育不成熟,血管之间有吻合。中间型的肿瘤血管内皮细胞分化尚可,呈圆形或椭圆形,核大略深染,无或有轻度的异型性,分裂像不多见。血管肉瘤镜下见大量新生毛细血管,内皮细胞呈多层、成堆排列,细胞分化差,核大深染分裂像多见,胞浆清亮或细颗粒状物质。细胞向间质浸润,骨小梁很难见到。

临床表现

检查

X线片上,中间型血管内皮细胞瘤显示长骨干骺端片状或不规则的溶骨性膨胀性骨破坏,边界清楚,松质骨、皮质骨均可累及。骨破坏区内可见残余骨小梁,骨膜反应不多见。血管肉瘤其骨破坏为斑片状、泡沫状或大片状,边界不清,骨皮质部分或全部消失,邻近区有放射状骨针,并有骨膜反应,有时还有软组织包块。血管造影可清晰显示肿瘤骨内界限及软组织边界。肿瘤内有大量迂曲的不规则瘤血管动静脉瘘。新生紊乱的血管丛在血管肉瘤更为常见。

X线片上,中间型血管内皮细胞瘤显示长骨干骺端片状或不规则的溶骨性膨胀性骨破坏,边界清楚,松质骨、皮质骨均可累及。骨破坏区内可见残余骨小梁,骨膜反应不多见。血管肉瘤其骨破坏为斑片状、泡沫状或大片状,边界不清,骨皮质部分或全部消失,邻近区有放射状骨针,并有骨膜反应,有时还有软组织包块。血管造影可清晰显示肿瘤骨内界限及软组织边界。肿瘤内有大量迂曲的不规则瘤血管动静脉瘘。新生紊乱的血管丛在血管肉瘤更为常见。

辅助检查

鉴别诊断

应与溶骨性骨肉瘤、骨巨细胞瘤、软骨肉瘤、网状细胞肉瘤及转移性肿瘤相鉴别。 根据临床表现健康搜索,结合组织病理即可诊断。

重要病理改变该病最有特征的为由内皮细胞排列而成的腔内乳头样结构。 一般病理改变:

重要病理改变该病最有特征的为由内皮细胞排列而成的腔内乳头样结构。 一般病理改变:

a、 管腔表现为立方形或圆柱形的内皮排列,有时则为鞋钉样改变;

b 、乳头结构与肾小球相似,其中心结构表现为嗜酸性和透明性;

病理鉴别诊断血管内乳头状内皮细胞增生:普遍扁平的内皮细胞,并有血栓基质形成。

临床特点 :

b 、好发于儿童及青少年;

d 、皮肤损害可渐增至4cm~9cm大;

e、 可发生局部浸润和区域淋巴结转移;

f 、治疗上采用充分切除外加放疗和区域淋巴结清扫;

g 、可有局部复发。

治疗愈后

主要以手术治疗为主。发生于肢体的中间型血管内皮细胞瘤,可采用广泛的肿瘤边界性切除,自体或异体骨移植,并适当地内固定。综合看来,手术彻底切除瘤体,肿瘤为Ⅰ级的,五年生存率95~100%,Ⅱ级的也能达60~70%。多发性肿瘤可根据情况拟定治疗方案,必要时采用截肢术。如遇复发,可再次手术,一般不发生转移。血管肉瘤,恶性程度高,生长迅速多累及软组织,发现时许多患者已有转移。早期病例可采用各种有效的保肢术,晚期则采用截肢或关节离断术但一般预后很差。五年生存率低于20%。该类肿瘤对放疗较敏感,可以作为术前术后的辅助治疗。发生于椎体或骨盆的放疗意义更大,有报道用放疗-手术-放疗的方式提高了治愈率,改善了生存质量。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。