外阴疣状黄瘤

病因

发病机制

外阴疣状黄瘤勱的发病机制,有表皮增殖学说,泡沫细胞浸润学说及两者相互助长的不同学说。前者认为,本病好发于局部易受刺激部位,表皮内可见嗜中性粒细胞浸润,屡见细菌感染,导致表皮增殖变性,从而使上皮细胞内的脂滴进入真皮乳头,从而引起巨噬细胞的泡沫细胞化,后者认为真皮乳头部位某些诱因,引起泡沫细胞集聚,随后表皮出现乳头瘤样增生。

外阴疣状黄瘤勱的发病机制,有表皮增殖学说,泡沫细胞浸润学说及两者相互助长的不同学说。前者认为,本病好发于局部易受刺激部位,表皮内可见嗜中性粒细胞浸润,屡见细菌感染,导致表皮增殖变性,从而使上皮细胞内的脂滴进入真皮乳头,从而引起巨噬细胞的泡沫细胞化,后者认为真皮乳头部位某些诱因,引起泡沫细胞集聚,随后表皮出现乳头瘤样增生。

疣状黄瘤光镜下的特征为:表皮或黏膜上皮增生上皮表层常表现为3种形态:①乳头状增生;②疣状增生;③上皮向结缔组织深方增生为主,而表面平坦。这3种形式的上皮表面均有角化过度、角化不全,角化层常深陷于上皮深层,上皮角化周围可见深染的变性崩解的上皮细胞核碎片及散在的中性粒细胞浸润,上皮钉突增宽、向结缔组织内规则生长,上皮钉突之间的真皮乳头向上高突健康搜索真皮乳头内毛细血管和胶原纤维之间充满胞体宽大,圆形或多边形的泡沫细胞(或称黄瘤细胞),其界线清楚勱胞浆丰富呈泡沫状,核小,固缩深染位于细胞中央胶原纤维可见玻璃样变性。上皮钉突下方的组织内很少有泡沫细胞存在可有慢性炎症细胞浸润。

临床表现

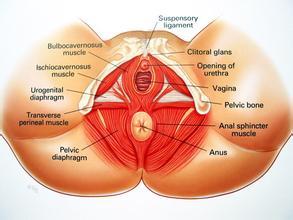

疣状黄瘤好发于口腔黏膜及外阴部位,发生于女阴者主要侵犯阴唇、阴道皮损为孤立的慢性生长性病变外观为疣状、乳头状、盘状扁平隆起或呈颗粒状勱有蒂或无蒂界线清楚,颜色可呈正常肤色淡红色棕黄色,淡黄色或灰白色最大径勱一般小于2cm,但大者可达4cm生长缓慢,无任何健康搜索不适或有轻微触痛,平均病程为数月最长可达30年。

鉴别要点

疣状黄瘤的病因和发病机理迄今不明,但本病不伴有全身性的脂质代谢异常。可能和局部创伤炎症、病毒、真菌有关,也有人提示可能继发于寻常型天疱疮。

白种人易感,男女无差异,各个年龄段均可发病,多见于中年人,40岁以上者占74%,好发于口腔,偶见于外生殖器或阴道。

疣状黄瘤的临床表现为孤立的无症状或轻度触痛的、慢性生长的肿物,正常黏膜色或红色,有时呈棕黄色、黄色、表面有角化,可单发或多发,临床变化较大,损害可呈疣状、息肉状、疣状乳头瘤状或菜花样,有蒂或无蒂,损害大小为2-20mm,个别病例皮损直径可达4cm,主要发生在口腔黏膜,阴道和阴茎也可发生。阴囊亦可以有多发性瘤体。

疣状黄瘤在临床上酷似尖锐湿疣或鳞状上皮癌,且组织上一部分表皮可见空泡样细胞。发生于口腔时较易鉴别,而发生在生殖器部位时易误诊。

1、本病单个发生,可发生于口腔和生殖器部位;

2、外观呈疣状、菜花状或乳头装,多为正常肤色或黏膜色,也可呈红色、灰黄色或黄色,一般小于2cm,最大可达4cm。

3、病理变化:表皮呈疣状或乳头状增殖,表面角化不全,表皮钉突向真皮延伸扩展,呈一致平面,其间之真皮乳头层可见大量的泡沫细胞,一苏丹黑B和猩红染色,可在上述细胞中发现脂质。

4、无性病接触史。

诊断

检查

治疗与预防

相关知识

生殖器部位常见非性传播疾病

生殖器部位的皮肤粘膜是人体皮肤粘膜的组成部分,除了性病好发于生殖器部位外,还有很多皮肤病可以发生于这个部位。

据中国国内学者报导,因生殖器部位皮肤粘膜出现异常,到皮肤性病科就诊的男女患者中经检查发现,有一半左右的患者不是患性病,一些是生理性的(局部生理发育上的变异,因患者恐惧是性病而就诊,如:皮脂腺异位症);一些是感染性的(非性病病原体感染引起,如:急性女阴溃疡,股癣,疥疮结节);一些是炎症性的(非感染性炎症疾病,如:银屑病,扁平苔藓);一些是肿瘤性的(良性肿瘤、恶性肿瘤,如:多发性脂囊瘤,汗腺瘤,鳞状细胞癌)。

这些生殖器部位的非性病性疾病,部分只有生殖器部位损害,部分是全身损害的一部分。因此,诊断性病,需要排除这些非性病性疾病。

相关词条

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

注意外阴卫生、定期体检、早期诊断积极治疗做好随访。

注意外阴卫生、定期体检、早期诊断积极治疗做好随访。