外科颈动脉体瘤

概述

英文名:tumor of glomus jugulare

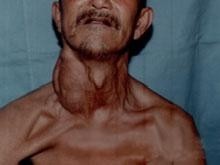

颈动脉体瘤较为罕见,1743年Von haller最早注意到颈动脉体认为是小腺。1891年Marchond报道颈动脉体瘤并手术治疗,术后3日死亡。至1969年共报道500多例颈动脉体瘤。颈动脉体多半位于颈总动脉分叉处,有包膜,大小不定,直径约3.5mm,富有血管和神经。供血由颈总动脉小支供给,神经来自颈交感神经节、舌咽神经、迷走神经和舌下神经。颈动脉体瘤肉眼观察肿瘤为红棕色,圆形或卵圆形,有分叶,外有包膜。细胞主要为多边形,胞浆嗜伊红染色,内含很多空泡和微粒体。好发于30~40岁,恶性变率为5%~10%。

病因

临床表现

早期病人多有头晕、眩晕等症状,随后可有外耳道反复出血、耳鸣、进行性耳聋,后期有耳部疼痛、面瘫、面部麻木、视物成双等,肿瘤位于颈静脉孔附近,后组脑神经损害症状有声音嘶哑,饮水呛咳,患侧软腭麻痹,咽反射消失。肿瘤累及中颅窝和后颅窝时,部分病人可有颞叶、小脑和脑干症状。

诊断

颈动脉体瘤术前较难与其他良性肿瘤相鉴别,常依据辅助检查及术中发现,术后病理诊断。颈动脉体瘤多位于颈总动脉分叉处,推压肿块动脉常一并移动。B超、CT可见颈动脉分叉处密度增高阴影。数字减影动脉造影可使动脉显影,如瘤体有较大分支供血,肿块可显影。

颈动脉体瘤术前较难与其他良性肿瘤相鉴别,常依据辅助检查及术中发现,术后病理诊断。颈动脉体瘤多位于颈总动脉分叉处,推压肿块动脉常一并移动。B超、CT可见颈动脉分叉处密度增高阴影。数字减影动脉造影可使动脉显影,如瘤体有较大分支供血,肿块可显影。

1.颈前三角区、下颌角平面颈动脉分叉处肿块,增长缓慢。病体小时多无自觉症状,肿瘤巨大时可伴头晕、头痛和邻近神经受压症状,如舌偏斜、声音嘶哑和霍纳氏综合征等。

2.肿瘤为圆形、椭圆形或分叶状,实性、质韧、界限清、光滑,可左右推移,但上下移动甚微。瘤体内有丰富血窦者,可触及肿块膨胀性搏动和震颤,闻及收缩期杂音,压迫肿块近端颈总动脉,搏动、震颤和杂音消失。

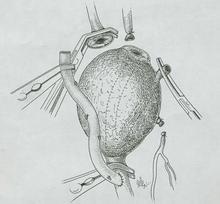

3.动脉造影显示颈总动脉向浅侧移位,颈内和颈外动脉分开,肿瘤富于血管且与颈内或颈外动脉交通。既有助于诊断,又有助于手术治疗。

并发症

偶有区域淋巴结或远处转移。

治疗

颈静脉球瘤的治疗包括放射疗法、栓塞治疗和手术切除。三种治疗方法可单独应用,也可结合治疗。

1.放射治疗 有单纯放射治疗、术前放射治疗和术后放射治疗3种。单纯放射治疗主要适应于年老体弱有严重其他脏器疾病不能承受手术打击的病人。术前放射治疗,主要对肿瘤较大、估计术中出血较多单纯手术切除肿瘤困难者,其目的是使肿瘤缩小,供血减少,有利于手术切除火罐网。术后放射治疗用于肿瘤术后残留,特别是附在颈内动脉上的肿瘤手术切除困难者。常用的放射源为60Co或X线直线加速器,一般剂量为45~50Gy治疗5周,术前放射治疗者健康搜索,放疗后3~4个月手术切除。

2.栓塞治疗

(1)栓塞目的:①术前栓塞减少肿瘤术中出血。②对不能耐受手术病人通过栓塞肿瘤血管,延缓肿瘤生长。

常用健康搜索的栓塞材料有肌肉组织凝血块聚乙烯醇颗粒(lvalon)、吸收性明胶海绵(明胶海绵)和氰基丙烯异丁酯(IBCA)栓塞前行同侧颈内动脉椎动脉和颈外动脉分支造影,肿瘤中来自颈内动脉和椎动脉分支的供血小支,因血管较细,并有误栓脑内血管的可能,故很少做靶血管栓塞,栓塞肿瘤供血血管主要是指颈外动脉的肿瘤供血动脉,颈外动脉在头颈部有广泛的吻合支单纯栓塞颈外动脉很少产生脑缺血现象。栓塞材料选择以不能经肿瘤血管流入静脉循环为宜目前认为较好的栓塞材料为lvalon,而吸收性明胶海绵和IBCA不宜进入肿瘤实质内血管,并且后者有黏附导管滞留体内的危险。栓塞的并发症主要为误栓脑内血管造成脑缺血,主要见于微导管在颈外动脉供血动脉位置较低、颈外动脉术中痉挛和栓塞剂过多等,入颈内动脉系统及颈内动脉和颈外动脉之间存在异常吻合使栓塞物经异常交通进入脑内血管。

3.手术治疗 为了防止功能性颈静脉球瘤术中产生高血压危象的危险,术前应检查病人心、血管系统功能注意有无高血压心脏病等疾患,测24h尿中香茶扁桃酸(VAM)、三甲基肾上腺素、儿茶酚胺和5-羟色胺的浓度,测定前3天应停服有关儿茶酚胺类药物防止假阳性出现对肿瘤较大术后出现呼吸和吞咽困难者可术前置鼻饲管,有面瘫眼睑不能闭合者常规做眼睑缝合。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

中文

中文