外阴恶性颗粒细胞瘤

病因

发病原因

以往曾认为恶性颗粒细胞瘤来自肌母细胞(称恶性颗粒性肌母细胞)组织细胞成纤维细胞未分化间叶细胞等。但近年来通过免疫组化和电镜超微结构发现,均支持是施万细胞来源。

发病机制

肿瘤表面皮肤完整肿块边界不清,因此肿瘤常带有周围的脂肪和肌肉切面肿瘤呈灰黄色。

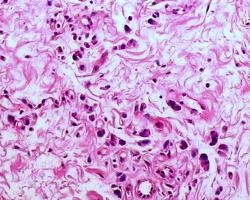

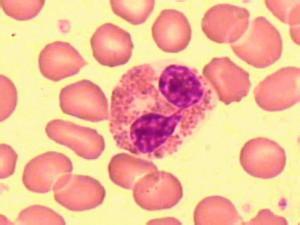

光镜下见瘤细胞大小不等,呈巢状或索状胞体圆形、多边形卵、圆形梭形不等,胞浆丰富充满大小相似、分布不均匀的嗜酸性颗粒,PAS阳性胞核大小不等及深染核分裂象>2/10HPF,可见凝固性坏死见到转移则诊断,更为明确电镜下见胞浆内颗粒,为自噬小泡同时可见有髓或无髓的轴索样结构。

光镜下见瘤细胞大小不等,呈巢状或索状胞体圆形、多边形卵、圆形梭形不等,胞浆丰富充满大小相似、分布不均匀的嗜酸性颗粒,PAS阳性胞核大小不等及深染核分裂象>2/10HPF,可见凝固性坏死见到转移则诊断,更为明确电镜下见胞浆内颗粒,为自噬小泡同时可见有髓或无髓的轴索样结构。

瘤细胞呈S-100蛋白和神经元特异性烯醇化酶(NSE)、阳性CD68和CD57(Leu-7)可为阳性但特异性均不强。

病状体征

临床一般无特殊症状,大多是偶尔发现阴唇处,多见偶见于阴蒂多单发、多发性结节,少见通常表现为真皮或皮下孤立的无痛结节,大小从1.5~12cm不等质硬。

由于恶性颗粒细胞瘤核的异型性和细胞多形性,可不明显而临床良性的颗粒细胞瘤,可表现为核多形性和核分裂象增多。同时良性颗粒细胞瘤可为多中心病灶,所以良恶性较难鉴别。尤其应特别注意恶性颗粒细胞瘤中组织学,表现为良性。而生物学行为是恶性的一面,要在转移前做出诊断,往往较困难。所以在诊断时应多取材、多切片,仔细查找核异型区,特别注意血管侵犯有学者,出恶性颗粒细胞瘤的诊断标准。需结合组织形态学和免疫组化染色认为需具有:核分裂象增多;肿块坏死;空泡状核伴大的核仁;显著的梭形;Ki-67>10%和p53阳性Tsuchida等(1997),认为异型的核分裂象最能预示侵袭性的临床行为而核的异型和局部浸润,并不能作为诊断恶性的标准。

检查化验

鉴别诊断

并发症

预防保健

恶性肿瘤的预防有3道防线,称3级预防措施。

第一道防线是病因预防,又称一级预防。

消除危险因素和病因,提高防癌能力,防患于未然。对已知的危险因素如吸烟、酗酒、不必要的放射线照射、职业暴露要采取相应措施加以控制和消除。如不在公共场所吸烟,禁止青少年吸烟,规定纸烟中烟焦油要降至每支15mg以下等;

另外还要提高机体抗癌能力,进行预防接种或化学预防。如肝癌高发区中新生儿要进行乙肝疫苗接种。改善饮食和营养亦是病因预防的主要内容之一。例如高脂肪膳食可能与乳腺癌、结肠癌、前列腺癌有关。所以要求人们膳食中由脂肪来的热量不得超过总热量的30%。为防止食管癌、胃癌的发生,应减少盐腌、盐熏和硝制食品。要提倡多吃水果、蔬菜、富含维生素A和C及富含纤维的食品。在开展一级预防措施时,常遇到一些病因不明确,但是有证据认为是危险因素,亦可先开展预防措施,以观察预防的效应,同时进行实验室研究,找出发病原因。

第二道防线是早期发现,早期诊断和早期治疗,亦称为2级预防措施。

这是一条防患于开端的措施,即肿瘤刚开始发生时,尽早筛检出来予以治疗,以收到事半功倍的作用。2级预防措施,实际包括两方面的内容:一是早期发现,即医务工作者深入到人群中去,用有效的筛检手段发现早期癌症病人;二是对筛检发现的可疑病人,医生尽可能及时、准确地给予确诊和治疗。对2级预防比较有效果的癌症是宫颈癌和乳腺癌。其它肿瘤凡是对人民健康威胁较大,病史比较明确,早期诊断基本过关,早期治疗效果较好,对受检者不造成损伤,花费不大的都可以筛检。

第三道防线为康复预防,亦称3级预防措施。

对肿瘤患者经各种方法治疗后进行康复工作,使其减少并发症,防止致残,提高生存率和生存质量。对晚期病人施行止痛和临终关怀。总之对癌症病人应该从生理、心理等各方面予以关怀。现各地先后成立了俱乐部、抗癌协会、学校等组织,邀请医务人员对治疗后病人进行定期随访、复查,指导他们的饮食、卫生、劳动、生活、劝阻吸烟、酗酒、纠正不良生活饮食习惯,对他们的各方面的问题给予咨询,及时给予必要的治疗,以提高他们的生存质量,延长生存时间。

以上所述可见,癌的预防措施是很多的,涉及方面是很广泛的,真正做起来,必须依每个人的情况,分清轻重急缓。这些年来,癌症的预防,无论从理论上和实践上都积累了大量经验,采取有效的措施,恶性肿瘤一定会在不远的将来得到控制。

治疗用药

治疗

1.手术

广泛局部切除和区域淋巴结切除。

2.放疗

以往认为该瘤对放疗不敏感,但Ramos等(2000)提出对局部肿块,不能完全切除或切缘阳性的患者,可在术后选择≥60Gy剂量的放疗

预后

本瘤预后差生长快局部复发率高,6例中除1例,仅随访16个月的未见局部复发外,其余5例均有局部复发,复发在术后2~6年(中位复发时间3年),本瘤易远处转移可经淋巴管转移至区域淋巴结或通过血行途径,转移至肺肝和骨等6例患者中,1例有淋巴结和肺转移、3例区域淋巴结转移,其中2例分别随访90个月和35个月均存活(Horowitz 1995Magori 1973);1例随访91个月死亡(Horowitz 1995);1例随访24个月为带瘤生存(Fanburg 1998);另2例无瘤生存随访时间分别为16个月和68个月(Ramos2000Robertson 1981),由于曾有报道10年后才有远处转移的所以需远期随访。

与本瘤的侵袭性和差的预后明显相关的临床因素,包括肿瘤>4cm有局部复发史,肿块生长迅速、侵犯周围组织较大的年龄等,另外高的Ki-67和p53阳性亦提示预后差。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。