神经母细胞瘤

疾病简介

不同神经母细胞瘤患者预后差别很大,也即神经母细胞 瘤间存在广泛的肿瘤异质性。根据高危因素的不同,神经母细胞瘤可以分为低危组、中危组和高危组。对于低危组神经母细胞瘤患者(最常见于婴幼儿),靠单纯的观察或者是手术治疗往往可以取得很好的效果;但是高危组神经母细胞瘤患者,即使综合各种强化的治疗方案,预后仍然不理想。嗅沟神经母细胞瘤一般被认为起源于嗅神经上皮;其分类至今尚存有争议。因为其不属于交感神经系统,所以嗅沟神经母细胞瘤应属于独立的一类肿瘤,与下文所述的神经母细胞瘤相混淆有所不同。

瘤间存在广泛的肿瘤异质性。根据高危因素的不同,神经母细胞瘤可以分为低危组、中危组和高危组。对于低危组神经母细胞瘤患者(最常见于婴幼儿),靠单纯的观察或者是手术治疗往往可以取得很好的效果;但是高危组神经母细胞瘤患者,即使综合各种强化的治疗方案,预后仍然不理想。嗅沟神经母细胞瘤一般被认为起源于嗅神经上皮;其分类至今尚存有争议。因为其不属于交感神经系统,所以嗅沟神经母细胞瘤应属于独立的一类肿瘤,与下文所述的神经母细胞瘤相混淆有所不同。

临床症状

神经母细胞瘤的初发症状不典型,因此在早期诊断有所困难。比较常见的症状包括疲乏,食欲减退,发烧以及关节疼痛。肿瘤所导致的症状取决于肿瘤所处的器官以及是否发生转移。

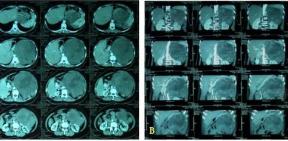

腹腔的神经母细胞瘤一般表现为腹部膨隆以及便秘;胸腔神经母细胞瘤一般表现为呼吸困难;脊髓神经母细胞瘤一般表现为躯干与肢体力量减退,患者往往会有站立、行走等困难;腿部以及髋部等骨头的神经母细胞瘤可以表现为骨痛以及跛行;骨髓的破坏可以使患者由于贫血所导致的皮肤苍白。大部分神经母细胞瘤(50-60%)在出现临床表现前,已发生广泛转移。原发神经母细胞瘤最常见的发生部位为肾上腺(约占40%);其他原发器官包括颈部(1%), 胸腔(19%), 腹腔(30%),以及盆腔(1%)。另有一些罕见的病例,找不到原发病灶。罕见但具有特征性的临床表现包括脊髓横断性病变(脊髓压迫,占5%), 顽固性腹泻(肿瘤分泌血管活性肠肽,占4%),霍纳综合征(颈部肿瘤,占2.4%),共济失调(肿瘤的旁分泌所致,占1.3%),以及高血压(肾动脉受压或者是儿茶酚胺分泌,占1.3%)。

常见症状:发烧、贫血、消瘦、眶周青紫、腹痛、疲乏,食欲减退,发烧、关节疼痛、呼吸困难

临床表现与原发部位、年龄及分期相关。65%患儿肿瘤原发于腹腔,大年龄儿童中肾上腺原发占40%,而在婴儿中只占25%。其他常见部位为胸腔和颈部。约10%病例原发部位不明确。约70%NB在5岁前发病,极少数在10岁以后发病。

临床表现与原发部位、年龄及分期相关。65%患儿肿瘤原发于腹腔,大年龄儿童中肾上腺原发占40%,而在婴儿中只占25%。其他常见部位为胸腔和颈部。约10%病例原发部位不明确。约70%NB在5岁前发病,极少数在10岁以后发病。

1.不同部位的肿块 最常见的症状为不同部位的肿块。

(1)原发于腹部:以肾上腺及脊柱二侧交感神经链原发多见,一般在肿块较大时才出现症状,可有腹痛、腹围增大、腰背部饱满、扪及肿块、胃肠道症状。

(2)原发于胸腔:有纵隔压迫相关症状及呼吸道症状,如气促、咳嗽等。

2.晚期表现 病人常有肢体疼痛、贫血、发热、消瘦、眼眶部转移。眼眶部转移形成具有特征性的熊猫眼,表现为眼球突出、眶周青紫。其他可有高血压及肿块部位相关压迫症状,如有椎管内浸润压迫时出现运动障碍、大小便失禁等。

3.转移途径 NB主要转移途径为淋巴及血行。在局限性病变病人中约35%有局部淋巴结浸润,血行转移主要发生于骨髓、骨、肝和皮肤,终末期或复发时可有脑和肺转移,但较少见。婴儿病例就诊时局限性病变、局限性病变伴有局部淋巴结转移、播散性病变分别为39%、18%和25%;但在大年龄儿童中分别为19%、13%和68%,也即大年龄患儿就诊时多数已处疾病晚期。

发病原因

关于神经母细胞瘤真正的病因尚不清楚。一些遗传易感因素被发现与神经母细胞瘤的发病相关。家族型神经母细胞瘤被证明与间变淋巴瘤激酶(anaplastic lymphoma kinase,ALK)的体细胞突变(somatic mutation)所导致。此外,在神经母细胞瘤还发现有许多分子突变。N-myc基因的扩增突变在神经母细胞瘤也很常见。其扩增类型呈双向分布:在一个极端为3-10倍扩增,在另一个极端为100-300倍扩增。N-myc基因的扩增突变往往与肿瘤的扩散相关。LMO1基因被证明与肿瘤的恶性程度相关。

由于神经母细胞瘤往往发生于婴幼儿,因此有许多研究集中调查环境危险因素对怀孕以及孕期的影响。例如怀孕期间的是否接触化学危险品、吸烟、饮酒、药物、感染等。但是,这些研究尚未有明确的结果。

(一)发病原因

(一)发病原因

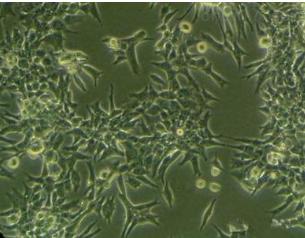

(二)发病机制

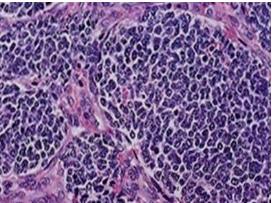

NB来自起源于神经嵴的原始多能交感神经细胞,形态为蓝色小圆细胞。从神经嵴移行后细胞的分化程度、类型及移行部位形成不同的交感神经系统正常组织,包括脊髓交感神经节、肾上腺嗜铬细胞。NB组织学亚型与交感神经系统的正常分化模型相一致。经典的病理分类将NB分成3型,即神经母细胞瘤、神经节母细胞瘤、神经节细胞瘤,这3个类型反应了NB的分化、成熟过程。典型的NB由一致的小细胞组成,约15%~50%的病例,母细胞周围有嗜酸性神经纤维网。另一种完全分化的、良性NB为神经节细胞瘤,由成熟的节细胞、神经纤维网及Schwann细胞组成。神经节母细胞瘤介于前两者之间,含有神经母细胞和节细胞混杂成分。

Shimada分类结合年龄将病理分成4个亚型,临床分成2组。4个亚型即包括NB(Schwannin少基质型);GNB混合型(基质丰富型);GN成熟型和(3NB结节型(包括少基质型和基质丰富型)。前3型代表了NB的成熟过程,而最后一型则为多克隆性。对NB而言,细胞分化分为3级,包括未分化、分化不良、分化型;细胞的有丝分裂指数(MKI)也分为低、中、高3级。Shimada分类综合肿瘤细胞的分化程度、有丝分裂指数和年龄,将NB分为临床预后良好组(FH)和预后不良组(UFH):

1.FH包括以下各类

(1)NB,MKI为低中度,年龄<1.5岁。

(2)分化型NB,MKI为低度,年龄1.5~5岁。

(3)GNB混合型。

(4)GN。

2.UFH包括

(1)NB,MKI高级。

(2)NB,MKI为中级,年龄1.5~5岁。

(4)所有>5岁的NB。

(5)GNB结节型。

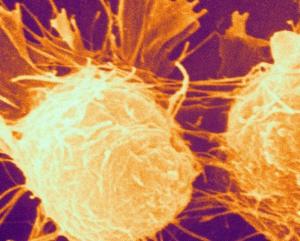

在病理上,除HE染色外,可进一步做免疫组化电镜检查来与其他小圆细胞肿瘤相鉴别,NB时神经特异性酯酶(NSE)阳性,电镜下可见典型的致密核,结合于膜上的神经分泌颗粒,在神经纤维网中有微丝和平行排列的微管。

疾病检查

检查项目:免疫组织化学染色法、扫描电子显微镜、腹部CT、胸部CT检查、腹部MRI检查、胸部MRI

尽量争取病理活检以明确诊断及分型。为确定病变范围及临床分期,应做骨髓活检或涂片,骨髓中发现NB肿瘤细胞,85%~90%患儿尿中儿茶酚胺代谢产物同型香酸(HVA)、香草基杏仁酸(VMA)增高。NB时血LDH可升高,并与肿瘤负荷成正比。可用荧光原位杂交法(FISH)检测肿瘤细胞N-MYC的扩增情况,如大于10倍,常提示预后不良。细胞遗传学检查可发现1p-或N-myc扩增。

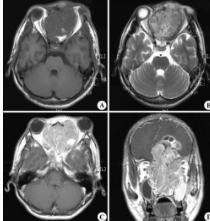

选择性骨骼X线平片、X线胸片、骨扫描,胸、腹部CT或MRI。影像学所示肿块中常有钙化灶,原发于胸腔时多见于后纵隔脊柱两侧,原发于腹腔时多见于肾上腺或后腹膜脊柱两侧。

最终的诊断依赖于术后的病理,但同时也要综合考虑患者的临床表现以及其他的辅助检查结果。

生化检查

将近90%的神经母细胞瘤患者,其血液或尿液里儿茶酚胺及其代谢产物(多巴胺,高香草酸、香草扁桃酸)的浓度较正常人群有显著升高。

影像检查

另外一个检测神经母细胞瘤的手段是间位腆代苄胍(meta-iodobenzylguanidine,mIBG)扫描。该检查的分子机理为,间位腆代苄胍是去甲肾上腺素的功能类似物(analog),并可被交感神经元所摄取。当间位腆代苄胍与放射性物质如碘-131或者是碘-123耦联后,即可作为放射性药物而用于神经母细胞瘤的诊断以及疗效监测。碘-123的半衰期为13小时,常作为检测的优选手段;碘-131的半衰期为8天,其在大剂量使用时,可作为治疗复发以及顽固性神经母细胞瘤。

免疫组化学检查

显微镜下,神经母细胞瘤呈现为蓝染的小圆形细胞,菊花形排列。肿瘤细胞围绕神经毡(neuropil)呈菊花形排列,与其他的肿瘤(如视神经母细胞瘤)围绕血管呈菊花形排列有所不同。其他还有一些神经母细胞瘤所特异的免疫组化染色,用以与其他肿瘤(尤因肉瘤,淋巴瘤等)进行鉴别诊断。

鉴别诊断

肿瘤分期

国际神经母细胞瘤分期系统(International Neuroblastoma Staging System,INSS)于1986年建立并于1988年进行修订。该系统基于肿瘤的原发器官以及转移情况进行分期。

1期:局限于原发器官,无转移灶;

2A期:次全切除的单侧肿瘤;同侧以及对侧淋 巴结明确无转移;

巴结明确无转移;

2B期:次全切除或者是全切除单侧肿瘤;同侧淋巴结有明确转移,而对侧淋巴结明确无转移;

3期:肿瘤跨中线侵袭,伴随或未伴随局部淋巴结转移;或者是单侧肿瘤伴有对侧淋巴结转移;或者是跨中线生长的肿瘤并伴有双侧淋巴结转移;

4期:肿瘤播散到远处淋巴结,骨髓,肝脏,或者是其他器官(除4S期所定义的器官之外)。

4S期:小于1岁患儿;肿瘤局限于原发器官;肿瘤扩散局限于肝脏,皮肤,或者是骨髓(肿瘤细胞少于10%的骨髓有核细胞)。

始于2005年,全球几个主要的儿童肿瘤研究协作组,开始就1990年至2002年间在欧洲、日本、美国、加拿大以及澳大利亚地区收治的8800例神经母细胞瘤进行回顾性比对研究。根据该回顾性研究的结果,神经母细胞瘤根据风险程度的不同,进行重新分期(INRGSS)。该回顾性研究发现,12-18个月的神经母细胞瘤患儿具有良好的预后;据此,新的分类体系将不具有N-myc突变的12-18个月患儿从以前的高危组,重新划分至中危组。该风险分类体系具体如下:

L1期:病灶局限且无影像学确定的危险因素;

L2期:病灶局限但具有影像学确定的危险因素;

M期:病灶发生转移;

MS期:病灶发生特异性转移(同上述的4S期);

新的风险分层体系将基于新的INRGSS分期体系、发病年龄、肿瘤级别、N-myc扩增状态、11q染色体不均衡突变以及多核型因素,将神经母细胞瘤患者分为:极低危组、低危组、中危组以及高危组。

治疗方法

低危组

允许进行观察,并待疾病进展或者有变化后 才进行干预;或者进行手术治疗,且往往可以治愈。

才进行干预;或者进行手术治疗,且往往可以治愈。

中危组

手术切除并辅以化疗。

高危组

大剂量化疗,手术切除,放疗,骨髓/造血干细胞移植,基于13-顺维甲酸的生物治疗,以及基于粒细胞集落刺激生物因子与白介素2的免疫治疗。

疾病预后

经治疗后,低危组患者治愈率超过90%,中危组患者治愈率介于70-90%之间。然而,高危组患者的治愈率仅为30%左右。近年来,随着免疫治疗以及新药物的出现,高危组患者的预后有了一定的提高。

经治疗后,低危组患者治愈率超过90%,中危组患者治愈率介于70-90%之间。然而,高危组患者的治愈率仅为30%左右。近年来,随着免疫治疗以及新药物的出现,高危组患者的预后有了一定的提高。

科研进展

德国研究人员可能发现了一种更好的方法来治疗神经母细胞瘤患者,相关研究结果发表在2018年12月7日的Science期刊上。研究人员收集了400多个神经母细胞瘤样品,分析它们的DNA,包括寻找参与维持染色体端粒的基因突变。他们发现这些基因突变与神经母细胞瘤的侵袭性之间存在相关性。低风险的神经母细胞瘤经常缺乏此类基因突变。中度风险的神经母细胞瘤更可能具有此类基因突变。高风险的神经母细胞瘤也具有此类基因突变,但是它们在其他的关键基因通路(比如RAS和/或p53通路)中发生突变。该研究结果可能为治疗神经母细胞瘤提供新的方法,从而为医生提供一种可靠的方法,用于在初步诊断时确定侵袭性肿瘤发生转移的可能性到底有多大。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

1.与其他肿

1.与其他肿