华东阴地蕨

形态特征

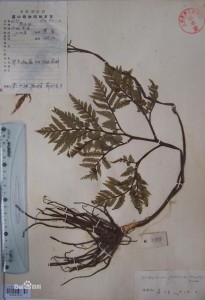

根状茎短而直立,有较粗的肉质根。总叶柄短,长2~6厘米、无毛。 营养叶全长18~24厘米,或更长,柄长10~15厘来,宽3~4毫米,无毛或向顶端略有一、二疏毛,叶片略呈五角形,长12~15厘米,宽16~18厘米,渐尖头,三回羽状;羽片约6对,对生或近对生,斜出,彼此密接,下部二至三对相距2.5~3厘米,有柄,其上各对无柄,基部一对最大,略呈不等边宽三角形,长8~10厘米,宽5~6.5厘米,柄长1.5~2.5厘米,基部心脏形,渐尖头,二回羽状深裂;一回小羽片4~5对,彼此密接,基部一对较大,对生或略下先出,基部下方一片最大,长圆形、渐尖头,有柄,一回羽状,其去各对渐短,无柄或合生,羽状深裂或浅裂;末回小羽片(或裂片)为椭圆形,急尖头,长1.5厘米,宽7~8毫米,基本合生,边缘有整齐的尖锯齿,尖端向前。第二对羽片起为长圆披针形,有柄,长达8厘米,宽约3厘米。短渐尖头、基部不等,近心脏形,一回羽状,下先出。叶为草质,干后为绿色、叶轴光滑或偶有一、二柔毛。叶脉明显,直达锯齿。 孢子叶全长25~35厘米,自总叶柄基部生出,远高过营养叶片, 孢子囊穗长8~10厘米,宽4~5厘米,圆锥状,二回羽状,无毛。

根状茎短而直立,有较粗的肉质根。总叶柄短,长2~6厘米、无毛。 营养叶全长18~24厘米,或更长,柄长10~15厘来,宽3~4毫米,无毛或向顶端略有一、二疏毛,叶片略呈五角形,长12~15厘米,宽16~18厘米,渐尖头,三回羽状;羽片约6对,对生或近对生,斜出,彼此密接,下部二至三对相距2.5~3厘米,有柄,其上各对无柄,基部一对最大,略呈不等边宽三角形,长8~10厘米,宽5~6.5厘米,柄长1.5~2.5厘米,基部心脏形,渐尖头,二回羽状深裂;一回小羽片4~5对,彼此密接,基部一对较大,对生或略下先出,基部下方一片最大,长圆形、渐尖头,有柄,一回羽状,其去各对渐短,无柄或合生,羽状深裂或浅裂;末回小羽片(或裂片)为椭圆形,急尖头,长1.5厘米,宽7~8毫米,基本合生,边缘有整齐的尖锯齿,尖端向前。第二对羽片起为长圆披针形,有柄,长达8厘米,宽约3厘米。短渐尖头、基部不等,近心脏形,一回羽状,下先出。叶为草质,干后为绿色、叶轴光滑或偶有一、二柔毛。叶脉明显,直达锯齿。 孢子叶全长25~35厘米,自总叶柄基部生出,远高过营养叶片, 孢子囊穗长8~10厘米,宽4~5厘米,圆锥状,二回羽状,无毛。

基本信息

生态环境:生林下溪边,海拔1200米以下。

资源分布:产于 广东、 台湾、 福建、 浙江、 江苏及 江西。 日本也产。

分类学:华东阴地蕨形体酷似 薄叶阴地蕨( Wall.),主要区别在于孢子叶自离地面不远处的总叶柄上生出,营养叶的质地稍厚,边缘锯齿整齐而均密。

采收和储藏:全草夏、秋季采收,洗净,晒干或鲜用。根茎秋季采挖,洗净,去须根与叶柄,晒干

功能主治 :清肝明目;化痰消肿。主目赤肿痛;小儿高热抽搐;咳嗽;吐血;瘰疬;痈疮

各家论述:《新华本草纲要》:有清热解毒、镇惊、平肝散结、消肿止痛、润肺祛痰的功能

摘录:《中华本草》

生药材鉴别

性状鉴别

根茎长0.5~1cm,直径2~3.5mm,表面灰褐色,下部簇生数条须根。根长约5cm,直径2-3mm,常弯曲,表面黄褐色,具横向皱纹;质脆易断,断面白色,粉性。总叶柄长2~4cm,表面棕黄色,基部有干缩褐色的鞘;营养叶柄长3~8cm,直径1~2mm,三角状而扭曲,具纵条纹,淡红棕色;叶片卷缩,黄绿色或灰绿色,展开后呈阔 三角形,三回羽裂,侧生羽片3~4对;叶脉不明显。孢子叶柄长12~25cm,黄绿色或淡红棕色;孢子囊穗棕黄色。气微,味微甘而微苦。

显微鉴别

【根横切面】(直径3mm):表皮细胞外壁木栓化,无根毛。皮层宽阔,细胞内充满 淀粉粒。内皮层凯氏点明显。成熟根的木质部多为四元型,少数三元型; 木质部中央常镶嵌4~8个 薄壁细胞,管胞多角形。

【根茎横切面】(直径3.5mm):最外层1~3列细胞 木栓化;皮层宽阔。内皮层凯氏点明显;中柱为外韧管状中柱,有时可见1个叶隙,有时可见束中 形成层。木质部管胞多角形; 木射线明显,由单列细胞组成。基本组织的薄壁细胞大多充满淀粉粒。

【叶柄横切面】(直径2mm):表皮细胞排列较整齐,外壁 角质层明显。中柱呈U字形;在中柱凹陷处,常可见1~4个空腔。

【孢子囊穗粉末】: 孢子极面观为钝三角形,近极面外凸,三边微凹;极轴长12~21μm,赤道轴长29~44μm;具明显的3裂缝,裂缝细长,几达孢子赤道线;周壁具粗而明显的疣状纹饰。

化学鉴别

(1)取本品粉末1g,加水10ml,浸渍过夜,水浴加热10min,滤过。滤液供以下试验:

① 取滤液2ml置试管中,加 α-萘酚试液5滴,振摇后,沿管壁缓慢加 浓硫酸1ml,在两液交界面呈紫色环。

② 检查 糖类。取滤液2ml置试管中,加 镁粉少许,滴加 浓盐酸数滴,即产生气泡,溶液变成樱红色。

③ 检查黄酮类。取滤液1滴于滤纸上,滴加1% 醋酸镁的 甲醇溶液1滴,烘干,置 紫外光灯(254nm)下观察,呈明显的亮绿色荧光斑点。

(2)薄层色谱取本品粉末2g,加甲醇20ml浸渍过夜,滤过。滤液浓缩至1ml,作为供试品溶液;另以 木犀草素为对照品。分别点样于同一聚酰胺薄板上,自然干燥。用 苯- 丁酮-甲醇(3:1:1)展开,取出加热干燥后置紫外光灯(254nm)下观察。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。