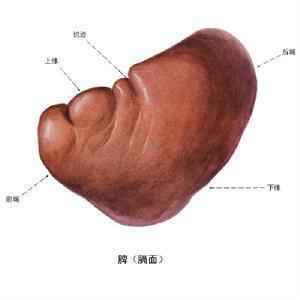

脾良性肿瘤

病因

极罕见在脾切除术中发生率约3/20万,中国报道不足10例。其构成成分和脾正常成分相一致,又称脾内副脾、脾结节状增殖,也有文献称之为脾脏缺陷瘤,其病因是脾脏胚基的早期发育异常使脾正常构成成分的组合比例发生混乱瘤内主要是由失调的脾窦构成脾小体很少见到脾小梁缺如或偶尔可见。肉眼见瘤体切面呈圆形或椭圆形边界清楚无包膜呈灰白色和浅红色文献中脾错构瘤既有单发也有多发的报道。

由海绵样扩张的血管构成,又称海绵状血管瘤、脾海绵状错构瘤、脾末梢血管扩张性血管瘤及脾血管瘤病其发生基础系脾血管组织的胎生发育异常所致亦罕见。

在3种良性肿瘤中常见,占2/3。脾淋巴管瘤系由囊性扩张的淋巴管构成,又称脾海绵状淋巴管瘤或脾囊性淋巴管瘤。其发生基础是先天性局部发育异常阻塞的淋巴管不断扩张。

临床表现

脾良性肿瘤常常单发大小不一,形态各异,因其症状隐匿,临床诊断较困难,常常在尸检或剖腹探查时偶然发现少数病例因巨脾引起左上腹肿块疼痛、食后饱胀气急及心悸等症状或因脾功能亢进引起贫血及出血倾向而就诊时发现,也有部分病例因肿块囊性变及钙化而被临床检查发现。

并发症

诊断

根据病史,临床症状及影像学检查,一般可以与原发性恶性脾肿瘤或转移性脾肿瘤相鉴别,值得一提的是,临床上大部分脾脏良恶性肿瘤的确诊有赖于手术探查与病理组织学检查,因此在选择影像学检查时,不必面面俱到,在B超与CT等获得初步诊断后,即可考虑手术探查。

鉴别诊断

脾良性肿瘤应与寄生虫性脾囊肿,原发性恶性脾肿瘤及转移性脾肿瘤相鉴别,寄生虫性脾囊肿常系包囊虫性,X线检查易见囊壁钙化,血象示嗜酸性粒细胞增多及特异性血清试验阳性可确诊,原发性恶性肿瘤往往症状较良性肿瘤突出,肿块增长速度快,全身进行性消瘦等有助于鉴别,转移性脾肿瘤常源于肺癌,乳腺癌,恶性黑色素瘤及脾周围脏器癌等,只要详细检查,不难发现原发癌灶及多脏器损害的表现。

脾良性肿瘤应与寄生虫性脾囊肿,原发性恶性脾肿瘤及转移性脾肿瘤相鉴别,寄生虫性脾囊肿常系包囊虫性,X线检查易见囊壁钙化,血象示嗜酸性粒细胞增多及特异性血清试验阳性可确诊,原发性恶性肿瘤往往症状较良性肿瘤突出,肿块增长速度快,全身进行性消瘦等有助于鉴别,转移性脾肿瘤常源于肺癌,乳腺癌,恶性黑色素瘤及脾周围脏器癌等,只要详细检查,不难发现原发癌灶及多脏器损害的表现。

检查

腹部X线检查,可发现脾影增大及局部压迫征象,但不具特异性胃底及大弯部于钡餐后见有压迹横结肠脾曲于钡灌肠后可见被推向右方左侧肾脏在静脉造影下可见被推向下方B超检查可作为脾脏肿瘤的首选检查能显示脾脏大小、区分肿瘤的囊实性、了解肿瘤的包膜情况对脾脏肿瘤的诊断有很高价值。彩色多普勒超声检查可了解肿瘤内部的血供情况有助于判断肿瘤的性质。CT是诊断脾脏肿瘤最有价值的影像学检查能比较准确提供肿瘤的大小、形态与周围脏器的关系,能发现约1cm左右的小肿瘤;还可比较详细了解周围脏器有无其他病变等MRI对脾脏肿瘤的诊断价值与CT相似临床应用尚不多选择性腹腔动脉造影可了解脾脏血管分支的分布情况可根据肿瘤血管的多寡、压迫、中断和新生血管等来判断其性质,对脾脏肿瘤的诊断与鉴别诊断具有重要价值。

B超或CT引导下脾脏细针穿刺活检由于受病人呼吸影响,定位比较困难,且可并发腹腔内大出血或脾脏假性动脉瘤风险较大,应慎重选用。

腹腔镜检查术可以观察脾脏表面的病变同时可在其指导下进行血管造影穿刺活检等对脾脏疾病的诊断或了解脾脏肿大的病因等有一定价值。

治疗

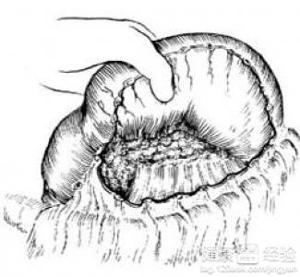

由于脾脏的良恶性肿瘤临床鉴别较为困难,主张一经发现,即应施行全脾切除术对于肯定系良性肿瘤者,亦可考虑节段性脾切除或全脾切除后予以健康脾组织自体异位移植,尽可能保留脾脏的功能。也有人认为对于脾良性肿瘤可不做任何治疗但应密切随访,定期复查。

预后

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。