腺样囊性癌

概述

腺样囊性癌(adenoid cystic carcinoma)过去称“圆柱瘤”,是泪腺恶性上皮性肿瘤中最常见的,也是恶性度最高的,在泪腺上皮性肿瘤发生率中仅次于多形性腺瘤而居第2位。本病发展较迅速早期即可出现局部蔓延或远处转移。常见临床表现为眼球突出并向内下方移位由于肿瘤浸润血管、神经及骨组织和眼外肌所导致的疼痛麻木、上睑下垂和复视较多见,疼痛是主要临床症状。可触及眶缘的粘连性肿块,边界不清可有压痛。由于其接近100%的复发率和死亡率而使临床医生望而生畏现代治疗方法的不断改进,现已发现综合治疗有良好前景。

腺样囊性癌是以恶性上皮细胞呈实体状或条索状分布为特征。肿瘤呈梭形,灰白色实体肿块,内部可有坏死,肿瘤表面有结节无明显包膜镜下由群集的细胞巢或条索状肿瘤细胞构成并可见大小不等的囊腔形成典型的筛状结构。

流行病学

泪腺恶性上皮性肿瘤较良性肿瘤少见约占40%,其中恶性混合瘤占12%腺样囊性癌占76%,腺癌或其他类型的癌占12%。泪腺腺样囊性癌居上皮性肿瘤的第2位,占泪腺所有上皮肿瘤的29%占眼眶所有肿瘤的1%~6%占眼眶原发肿瘤的4.8%,为最多见且高度恶性的肿瘤。其发病年龄小于其他泪腺恶性肿瘤其中30岁以下者占一定比例,这在其他泪腺恶性肿瘤中非常少见发病年龄一般较年轻以女性多见,多在30岁以下,有人统计平均年龄为26岁(9~42岁)病程多在6个月以内平均2.8个月(2~5个月)。

病因

检查

实验室检查:

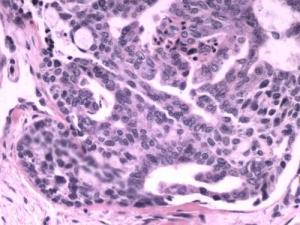

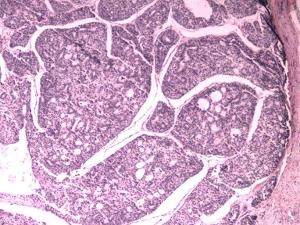

组织病理学改变:巨检为无完整包膜,切面灰白或伴出血小囊性改变。光镜下,柱状基底样细胞构成5种组织学图像:①筛状(瑞士饼样)瘤细胞单层或双层排列呈腺样或筛网状腔内含嗜碱性黏液,有纤维间隔形成小叶;②管状,衬以多层上皮细胞的管样结构;③实体型又称基底样型瘤细胞排列紧密呈片状或实体状其间有纤维组织间隔;④粉刺型,多层瘤细胞环绕中央有坏死灶;⑤硬化型在致密玻璃样变的间质中有被压的细胞条索,同一肿瘤常存在不同图像。本瘤常侵犯神经及血管由于组织学中大多数病变含基底样细胞巢,周围常有硬化的基底膜样物质环绕形同圆柱状故往昔称为圆柱瘤或圆柱瘤型腺癌。

组织病理学改变:巨检为无完整包膜,切面灰白或伴出血小囊性改变。光镜下,柱状基底样细胞构成5种组织学图像:①筛状(瑞士饼样)瘤细胞单层或双层排列呈腺样或筛网状腔内含嗜碱性黏液,有纤维间隔形成小叶;②管状,衬以多层上皮细胞的管样结构;③实体型又称基底样型瘤细胞排列紧密呈片状或实体状其间有纤维组织间隔;④粉刺型,多层瘤细胞环绕中央有坏死灶;⑤硬化型在致密玻璃样变的间质中有被压的细胞条索,同一肿瘤常存在不同图像。本瘤常侵犯神经及血管由于组织学中大多数病变含基底样细胞巢,周围常有硬化的基底膜样物质环绕形同圆柱状故往昔称为圆柱瘤或圆柱瘤型腺癌。

1.X线检查 早期无特殊发现晚期可见泪腺凹扩大及溶骨性骨破坏。

2.超声检查 B超显示泪腺区占位病变,形状为扁平形或梭形(肿物形状对诊断泪腺恶性肿瘤非常重要),边界清楚,内回声不均声衰减中等肿瘤后界不规则。A超显示病变内反射高低不规则,衰减明显。Doppler扫描可显示肿瘤内供血丰富。

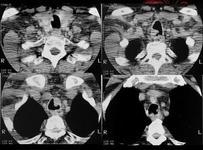

3.CT扫描 腺样囊性癌的CT所见有较特殊的征象多表现为眶外上方高密度占位病变形状为扁平形梭形或不规则形(有时类似外直肌增厚)。病变沿眶外壁向眶尖生长具有明显的增强现象。早期可无骨破坏此种增长方式比较独特约占病例的80%以上部分病变经眶上裂蔓延至颅内晚期病变浸润骨质引起骨破坏。有学者认为,早期骨破坏较少见是因为此癌常发生于年轻人年轻患者的眶骨比起成年人来更易引起局部扩张而非骨破坏少部分病例肿瘤内可有钙化这也是泪腺恶性肿瘤的特征。

有人曾分析了16例泪腺上皮性肿瘤的CT及X线,认为:约有73%的泪腺恶性肿瘤可用CT+X线进行正确诊断。其指征为:①邻近骨破坏骨侵蚀;②肿瘤内钙化;③CT示肿瘤面积较大蔓延至泪腺外或达眶尖。而且病变愈广泛愈可能是恶性病变不规则并向眶尖蔓延也可能是恶性肿瘤。

4.MRI 肿瘤在T1WI上呈中低信号,T2WI呈高信号或中高信号,增强明显肿瘤在MRI上范围较广泛侵及骨质及周围结构如颞窝颅内等肿瘤的出血坏死腔在TlWI上呈中高异质信号由于骨质在MRI上无信号,尤其在T1WI上如果肿瘤是中信号,骨质低信号时显示欠佳,而T2WI上一般肿瘤信号偏高,此时仍呈低信号的骨破坏MRI可较好显示。

病因病理

(一)大体形态 此瘤呈圆形或结节状,大小不等,但直径多在2~4cm,与周围组织界限不清。肿块多呈实质性,质地稍硬,无包膜。切面灰白或淡黄色,湿润,部分可见微小囊腔,少数以大囊为主。

(二)镜检 肿瘤细胞有两种,即导管内衬上皮细胞和肌上皮细胞。瘤细胞有多种排列方式,筛状结构是此瘤的典型图象。瘤细胞排列成圆形、卵圆形或不规则形的上皮团块,其中含有许多大小不等的圆形或卵圆形囊性腔隙,呈筛孔状,与藕的横断面相似。这些小的囊性腔隙多由肿瘤性肌上皮细胞围绕,内含粘液样物质。电镜下观察,腔内含有基板、星状颗粒性粘液样物和胶原纤维,其中胶原原纤维可呈玻璃样,甚至占据整个囊腔,形成透明蛋白圆柱体。

腺样囊性癌中,除筛状结构外,还可见瘤细胞排列密集呈实性小条索、小团块和小导管样结构。小导管样结构由2~3层细胞围绕而成,有时腔内含有红染粘液。实性型腺样囊性癌较少见,往往是部分为较大的实性团块,部分仍为筛状结构或小条索,大团块的中央可发生细胞退变、坏死和囊性变。

(三)生物学特点 腺样囊性癌生长虽慢,但无包膜,且侵袭性很强,浸润范围往往超出手术时肉眼看到的肿瘤范围,因之术后易复发。肿瘤有沿着或围绕着纤维生长的倾向,因此肿瘤可沿神经周围生长,侵犯神经衣和神经纤维束,引起神经症状。也可沿着或围绕着血管生长,使血管收缩机能障碍,引起手术时出血。肿瘤还可沿着血管、神经、胶原纤维扩散至腺组织和邻近其他组织。晚期瘤细胞也易侵入血管,发生血行转移。据Spiro报告远处转移率为43%,常转移到肺、肝和骨,而淋巴转移很少见。

临床表现

腺样囊性癌占涎腺肿瘤的5%~10%,在涎腺恶性肿瘤中占24%。好发于涎腺,以发生在腭腺者常见。大涎腺虽然较少,但为颌下腺和舌下腺好发的肿瘤。在腮腺肿瘤中仅占2%~3%。Eeroth报告2513例涎腺肿瘤,其中腺样囊性癌119例,发生于腮腺者49例,占腮腺肿瘤的2%;颌下腺26例,占颌下腺肿瘤的16%;腭部小涎腺44例,占腭部涎腺肿瘤的24%。国内程珺报告225例中,162例发生于小涎腺,其中腭部87例,占38.7%,63例发生于大涎腺。男女发病率无大差异,或女性稍多。最多见的年龄是40~60岁。

肿瘤早期以无痛性肿块为多,少数病例在发现时即有疼痛,疼痛性质为间断或持续性。有的疼痛较轻微,有的可剧烈。病程较长,数月或数年。肿瘤一般不大,多在1~3cm,但有的体积也较大。肿块的形状和特点可类似混合瘤,圆形或结节状,光滑。多数肿块边界不十分清楚,活动度差,有的较固定且与周围组织有粘连。

肿瘤常沿神经扩散,发生在腮腺的腺样囊性癌出现面神经麻痹的机会较多,并可沿面神经扩展而累及乳突和颞骨;颌下腺或舌下腺的腺样囊性癌,可沿舌神经或舌下神经扩展至距原发肿瘤较远的部位,并造成患侧舌知觉和运动障碍;发生在腭部的腺样囊性癌,可沿上颌神经向颅内扩展,破坏颅底骨质和引起剧烈疼痛。肿瘤也常侵犯邻近骨组织,如发生于颌下腺和舌下腺者常累及下颌骨;发生在腭部都常累及腭骨等。发生于小涎腺样囊性癌累及粘膜时,除触及质地硬、表面呈小结节状的肿块外,常可见明显的、呈网状扩张的毛细血管。患者除晚期出现并发症使病情恶化外,一般无明显全身症状。

鉴别诊断

腺样囊性癌和其他类型的涎腺恶性肿瘤一样,术前诊断是一难题。涎腺肿块早期出现疼痛及神经麻痹者,应首先考虑腺样囊性癌的诊断。为进一步确诊,可做细针穿刺细胞学检查,镜下可见瘤细胞呈圆形或卵圆形,似基底细胞,并呈球团形聚集;粘液呈球团形,在其周围有一层或多层肿瘤细胞。这种独特表现是其他涎腺上皮肿瘤所没有的,具此特点可诊断为腺样囊性癌。正确判断腺样囊性癌的累及范围也较困难,现有的检查方法,如涎腺造影X线片、B型超声、CT及核素扫描等均不能解决这一问题。

腺样囊性癌和其他类型的涎腺恶性肿瘤一样,术前诊断是一难题。涎腺肿块早期出现疼痛及神经麻痹者,应首先考虑腺样囊性癌的诊断。为进一步确诊,可做细针穿刺细胞学检查,镜下可见瘤细胞呈圆形或卵圆形,似基底细胞,并呈球团形聚集;粘液呈球团形,在其周围有一层或多层肿瘤细胞。这种独特表现是其他涎腺上皮肿瘤所没有的,具此特点可诊断为腺样囊性癌。正确判断腺样囊性癌的累及范围也较困难,现有的检查方法,如涎腺造影X线片、B型超声、CT及核素扫描等均不能解决这一问题。

基底细胞腺瘤好发于大涎腺中的腮腺,小涎腺以上唇最多见。多见于男性患者,小于40岁者少见,以50~60岁发病最多。肿瘤生长缓慢,病程较长,无自觉症状,往往以无痛性肿块就诊。肿瘤界限清楚,与周围组织无粘连,活动。多呈圆形或椭圆形,质地较软。涎腺造影X线表现为良性肿瘤的占位性病变。

治疗措施

外科手术切除仍然是目前治疗腺样囊性癌的主要手段。局部大块切除是根治腺样囊性癌的主要原则。即在功能影响不大的情况,尽可能切除肿瘤周围组织,甚至牺牲一些肉眼看来是正常的器官,对于邻近肿瘤的神经应尽量做追踪性切除。术中应配合冰冻切片检查周界是否正常。原则上腺样囊性癌做腮腺全切,考虑到腺样囊性癌具有较高的神经侵犯性,对面神经的保留不宜过分考虑;颌下腺者至少应行颌下三角清扫术;发生在腭部者应考虑做上颌骨次全或全切除术,如已侵犯腭大孔,应连同翼板在内将翼腭管一并切除,必要时可行颅底切除。

腺样囊性癌的颈淋巴结转移率在10%左右,但直接侵犯远较瘤栓转移为多。Allen及Bosch通过对腺样囊性癌的区域淋巴转移的研究,认为所谓淋巴结转移都是肿瘤直接长入淋巴结,其周围软组织都有瘤细胞浸润,未见瘤栓转移的病例。因此腺样囊性癌患者不必做选择性淋巴结清扫术。

复发性或晚期肿瘤除做广泛切除外,术的可配合放射治疗。有些解剖部位手术不能彻底时,也需术后配合放射治疗。手术配合放射治疗有可能减低复发率。对于一些失去手术机会的病例,也可以采用放射治疗控制发展。以往认为涎腺恶性肿瘤对放射线呈抗拒性,近来一些研究结果表明,腺样囊性癌对放射是敏感的,但单纯放疗不能完全治愈。

晚期患者或术后复发患者也可配合化疗,以减少复发。化疗主要用于配合手术治疗或姑息治疗。据skibba及Bueld报告,用环磷酰胺、长春新碱、5-Fu、阿霉素、丝裂霉素联合化疗,有的可使转移灶完全消失。单一用药以顺氯胺铂最好,有效率37.05%。

预后

病变部位、肿瘤大小以及外科手术是否切除彻底与预后直接相关。腺样囊性癌局部易复发,多次复发常远处转移。死亡主要原因是局部破坏或远处转移。肿瘤发展慢,即使复发亦可带瘤生存多年。不少学者认为,判断腺样囊性癌预后应以10年为限。据spiro报告242例大、小涎腺腺样囊性癌患者5、10、15及20年生存率分别为63%、39%、26%及21%。国内马大权报告5、10、15年生存率分别为64.4%、36.7%、14.3%。发病部位不同其预后也不一样。发生在腮腺者预后较好,小涎腺次之,颌下腺、鼻腔、副鼻窦者最差。spiro报告的242例患者的10年治愈率,腮腺为29%,口腔小涎腺23%,颌下腺10%,而鼻腔及副鼻窦仅为7%。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。