脑膜癌病

概述

中文名:脑膜癌病 英文名:meningealcarcinomatosis 别 名:脑脊膜癌病

脑膜癌病(meningeal carcinomatosis,MC)是指恶性肿瘤弥漫性或多灶性软脑膜播散或浸润,临床表现为脑、脑神经和脊髓受损的症状,为中枢神经系统转移瘤的一种特殊分布类型,是恶性肿瘤致死的重要原因之一。1870年Eberth从肺癌的尸检病例中发现癌细胞选择性地侵犯软脑膜,其早期临床表现类似脑膜炎但病理解剖并无炎症,而是癌细胞浸润,称之为癌性脑膜炎。1912年Bearman称之为脑膜癌病MC的原发灶多为实体瘤以腺癌居多。一般认为MC的原发灶按发生率的高低依次为:胃癌或肺癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤恶性黑色素瘤、胰腺癌等,也有不少白血病引起的MC。MC可发生于原发灶确诊以前,有些病例死后尸检才找到其原发灶或根本不知道原发灶在何处。

病因

发病机制

癌瘤弥漫性转移至脑及脊部蛛网膜下隙的途径,据文献报道有5种:

癌瘤弥漫性转移至脑及脊部蛛网膜下隙的途径,据文献报道有5种:

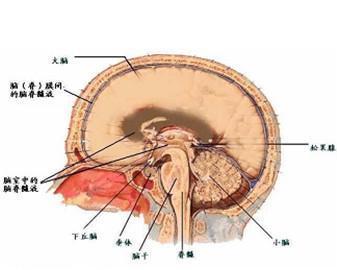

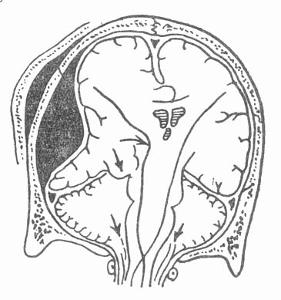

病理特征为:脑部肿胀,软脑膜弥漫性增厚混浊,蛛网膜下隙可以看到黄色渗出物,以大脑外侧裂、脑底池脑桥小脑脚脊髓和脊神经根的背侧以及马尾处为著。在脑底部可呈肉芽肿样外观,在脑桥小脑脚和马尾部通常形成结节状的瘤体使神经纤维互相黏连。镜下可见到软脑膜被大量的肿瘤细胞浸润并沿着脑膜血管向脑实质伸展肿瘤细胞多呈单层的排列或腺管样结构并有沿皮质表面生长的趋势。

脑和脊神经周围往往包绕着大量肿瘤细胞,但很少沿周围神经侵犯到脑实质内。还可见到由肿瘤细胞刺激引起不同程度的成纤维细胞增生和血管反应,并可见血管周围和肿瘤周围散在淋巴细胞、浆细胞浸润,很少见到急性炎症反应国内报道(张淑芹等,1995),在镜下可见脑膜增厚,在脑膜处有呈腺管样排列或聚集成团的肿瘤细胞。癌细胞大小形态不规则,并可见瘤巨细胞。有的瘤细胞沿V-R腔侵入脑实质内或血管周围,以大脑外侧裂及脑底部癌细胞浸润为重,小脑、脑干等处的脑膜也可见转移的癌细胞。

临床表现

1.好发于中老年,性别差异不明显。多呈亚急性起病,临床进展快。

2.主要表现为脑、脑神经、脊神经根受损三组症状。50%患者的首发症状为脑部病变,如头痛、呕吐、眼底水肿脑膜刺激征、精神症状、癫痫发作等;12对脑神经均可受损,但以第Ⅱ~Ⅷ对脑神经受损最为常见,如视力丧失、眼肌麻痹、听力和前庭功能障碍等;脊神经症状常见有腰骶部疼痛向双下肢放射、四肢无力伴感觉异常、瘫痪、腱反射减弱或消失、大小便失禁等。有的患者表现为Fisher综合征(王翠兰等,1998) 并发症: 多合并有原发肿瘤的临床表现。

检查

实验室检查:

CSF细胞学检查对确诊本病至关重要。CSF压力升高,程度不等。常规生化少数正常,多数异常。细胞数多在100×106/L以内,蛋白含量轻、中度升高,氯化物及葡萄糖多降低。脑脊液细胞学检查单核细胞比例增高占60%,淋巴细胞比例增高和嗜中性粒细胞比例增高为主的混合性细胞反应各占20%。可查见恶性肿瘤细胞,光镜下肿瘤细胞多数呈散在分布,小部分呈簇排列,大小形态各异,小如淋巴细胞,大者为淋巴细胞的2~5倍;核圆形或卵圆形,多偏位,核分裂活跃有的出现双核或三核,核仁大而明显多为2个,核染色质粗,核浆比例大于正常胞质嗜碱性。腺癌细胞胞质内含有大量黏液空泡或形成印戒样细胞 。

1.EEG呈广泛弥漫性慢波改变。

2.脑CT及MRI平扫多正常或轻度交通性脑积水,增强可见脑沟、脑池内线条状强化影。国外学者(Watanabe,1993)提出MC的MRI强化分为4型:完全型软脑膜癌病;硬脑膜癌病;脊髓软脊膜型;单纯脑积水型。并认为脑积水是MC的一个重要间接证据脑沟强化、结节性改变是本病特征性变化。 >单核细胞 >淋巴细胞 >脑脊液 >脑脊液压力 >葡萄糖

诊断

凡中年以上,有恶性肿瘤病史,出现了脑症状、脑神经和(或)脊神经损害症状,而脑CT可MRI又未见颅内占位性病变,应首先考虑本病。脑脊液细胞学检查对MC有早期确诊价值特别是对那些原发病灶未明者可能是惟一有效的诊断方法。脑脊液细胞学检查找到癌细胞是生前获得确诊的可靠依据,癌细胞数的多少与病期早晚有关但细胞学检查并非首次都能发现肿瘤细胞,故对临床高度怀疑MC者需反复多次做脑脊液细胞学检查以提高阳性率。 鉴别诊断: 原发灶不明而以脑症状为首发症状时,临床上易误诊为结核性脑膜炎、颅内占位性病变、脑猪囊尾蚴病(囊虫病)等。

并发症

治疗

一般采用鞘内注射和放射治疗两种方法。化疗的途径包括腰椎穿刺和脑室导管注射,常用药物有甲氨蝶呤(MTX)阿糖胞苷(A-rac)及噻替哌,宜小剂量,多次给药。国外学者(Wasserstrom1982)推荐的治疗方案为经Ommaya囊甲氨蝶呤(或阿糖胞苷)单一给药与局部放疗联合。王翠兰(1998)对经CSF细胞学证实的20例MC患者,经自行设计改良的CSF双头蓄液囊装置行脑室内单一甲氨蝶呤(每周2次5~20mg/次)化疗,治疗6周后,全部20例患者60%症状改善,25%稳定45%患者症状稳定或好转1个月以上存活期4~20周,平均12周。

预后: 一般来说,肿瘤转移至脑膜属恶性肿瘤晚期,预后差。国外大量研究资料证实,未经治疗的MC患者症状不能自行缓解,病程是不可逆的。但适当的治疗可延长生存期,减少或稳定神经系统症状和体征。

护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。