黏液纤维肉瘤

概述

病理病因

病因:

发病机制:

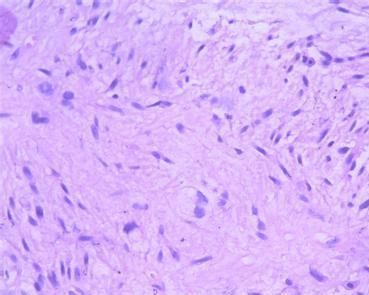

病变位于真皮层,界限不清,没有包膜,细胞散在黏液性间质内。黏液细胞有异型性,即胞核大多不典型,可多个,部分呈星状,易见核分裂象毛细血管丰富。病变周围找到纤维母细胞、脂肪母细胞或横纹肌母细胞的分化迹象。若黏液肉瘤发生渐进性坏死健康搜索,则细胞内有脂质。

常见症状

常见于老年人,男性略多见,主要累及50~80岁患者,20岁以下患者非常罕见。大多数肿瘤位于肢体,包括肢带部位(下肢>上肢),非常罕见于躯干、头颈部、手和足。发生于腹膜后和腹腔者相当少见,约2/3病例发生于真皮/皮下组织,其余位于下方筋膜和骨骼肌。大部分表现为缓慢生长的无痛性肿物,局部复发率达50%~60%,常为多次复发,并与组织学分级无关。除肺和骨转移之外,少部分发生淋巴结转移。总体5年存活率60%~70%。

病损多见于四肢、肩或臀部。位于皮下深层呈结节状肿物,多为单个,正常肤色或白色,一般直径约4cm,最大直径可达10cm,界限不清,无自觉症状。切除后可复发,很少转移。

检查项目

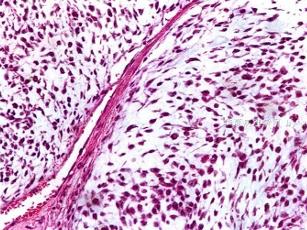

黏液纤维肉瘤的细胞密度、多形性和增值活性差异很大。低度恶性肿瘤的形态特征为细胞成分少,只含少数无粘附性的、肥胖梭形或星形肿瘤细胞,胞质界限不清,略嗜酸,并且核有异型性、大而深染,分裂象不常见。特征性表现是存在显著的长形、曲线形、薄壁血管,血管周围分布有密集的肿瘤细胞和/炎症细胞,经常可见所谓的假脂肪母细胞。高度恶性肿瘤含有大量梭形和多形性肿瘤细胞实性巢片和细胞丰富的束状结构,常有大量非典型性分裂象、出血和坏死区。许多肿瘤内可见奇异型多核巨细胞,胞质丰富、嗜酸性,核不规则。但高度恶性病变内同样有局灶性低度恶性区域,有显著的黏液样间质和大量长形毛细血管。中度恶性肿瘤与纯粹的低度恶性肿瘤相比,细胞更丰富,多形性更明显。发生于皮下的肿瘤边缘一般为明显的浸润性生长。

2.免疫表型

肿瘤细胞Vimentin阳性,少数病例有些梭形或较大的嗜酸性肿瘤细胞表达特异性肌动蛋白和/或α-SMA,提示局灶有肌纤维母细胞分化。结蛋白和组织细胞标记物(CD68、Mac387、FXIIIa)阴性。

3.超微结构

黏液性区域的细胞大部分有成纤维细胞分化的超微结构特征,并有分泌活性。

4.遗传学

比较基因组杂交(CGH)发现有基因组失平衡现象,常有6p丢失和多余的9q和12q。

诊断鉴别

需与隆突性纤维肉瘤,恶性纤维性组织细胞瘤,骨外软骨肉瘤及脂肪肉瘤等鉴别。

隆突性皮肤纤维肉瘤是一种源于真皮的恶性肿瘤,一般认为它具有原位侵袭性强、治疗后易复发,但较少转移的特点。所谓原位侵袭强是指肿瘤不断连续性向外侵蚀扩张,不仅累及范围越来越大,而且可以累及皮下深层。隆突性皮肤纤维肉瘤另一个特点是中青年多见,最常发生的部位是躯干和头面部。

多发生于深层软组织,首先由 O’Briea和Stoat所报道,原发于骨内者甚为少见。1972年Feldman和Norman提出将此瘤作为一种独立的骨肿瘤类型,以前常将骨内 MFH误认为骨肉瘤、纤维肉瘤、骨巨细胞瘤或骨转移性癌等。由可分化为组织细胞和成纤维细胞的细胞形成。已发现此肿瘤的变种有:多形分层型,粘液型,巨细胞型、炎症型、血管瘤样型等。

治疗概述

手术彻底切除为主,放疗为辅,化疗备选。手术完整切除肿块(切除范围包括肿瘤及周围1~2cm的正常脂肪和肌肉组织)是治疗黏液纤维肉瘤的首选方式。如果仅行单纯的切除,很可能出现边缘阳性。所以局部放疗是必须的,目前国内认为4~6周期的化疗可能有益预后,但是损伤较大。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。