泌尿道肿瘤皮肤转移

概述

泌尿道肿瘤(uninary tract tumors),4.5%皮肤转移癌来源于肾,8.2%来源于膀胱。来自肾细胞和过度细胞肿瘤的皮肤转移癌或在局部转移(常在手术瘢痕上)或为远距离转移。来自肾细胞癌的转移癌(肾上腺样瘤),常见于头部颈部。移行细胞癌则常见于躯干和四肢。

基本知识

医保疾病: 否

患病比例:0.005%

易感人群: 无特殊人群

易感人群: 无特殊人群

传染方式:无传染性

并发症:皮肤癌

治疗常识

治疗方式:手术治疗 药物治疗 支持性治疗

治疗周期:3-6周

治愈率:60%

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(20000——60000元)

温馨提示

加强营养,少食多餐。

病因

预防

①尽可能减少感染,避免接触放射线和其他有害物质,尤其是对免疫功能有抑制作用的药物。

②适当锻炼,增强体质,提高自身的抗病能力。

主要是针对可能导致泌尿道肿瘤的各种因素进行预防。目前认为正常免疫监视功能的丧失,免疫抑制剂的致瘤作用,潜在病毒的活跃和某些物理性(如放射线)、化学性(如抗癫痫药物、肾上腺皮质激素)物质的长期应用,均可能导致淋巴网状组织的增生,最终出现泌尿道肿瘤。因此,注意个人及环境卫生,避免药物滥用,在有害环境中作业时注意个人防护等。

并发症

症状

来自肾细胞和过度细胞肿瘤的皮肤转移癌或在局部转移(常在手术瘢痕上)或为远距离转移。来自肾细胞癌的转移癌(肾上腺样瘤),常见于头部颈部。移行细胞癌则常见于躯干和四肢。

肾细胞转移癌为单发性或广泛性真皮结节,颜色呈肉色,特别是紫色,有明显的血管分布,如kaposi肉瘤或化脓性肉芽肿所见。移行细胞癌皮肤转移癌,通常为一个或多个肉色真皮结节。疣状丘疹和炎症性斑块为较少见的皮肤转移癌。

根据临床表现,皮损特点,组织病理特征性即可诊断。需注意以下几点:

1、临床上短期(6~12个月)出现迅速增长的肿瘤结节,分布在原发肿瘤手术区域附近或相应淋巴引流区域的皮肤,且其组织病理形态与原发肿瘤有相似性,特别是具有多发性或多灶性瘤灶特征时,更应考虑为皮肤转移性癌肿。

2、皮肤或皮下脂肪血管或淋巴管内找到瘤栓,癌肿分布构型呈底宽上窄梯形式,一般不与表皮相连,瘤细胞周围极少有炎性细胞浸润,无汗腺导管角质护膜分化等,常属转移性皮肤肿瘤的特征。

3、借助免疫组化标记有助于区别。例如,原发于汗腺来源肿瘤GCDFP-15阳性,而前列腺及甲状腺转移到皮肤的肿瘤分别为PSA及TG阳性。此外,在脐腹的转移性皮肤结节必须除外子宫内膜异位或种植性结节,还应与卵黄囊或脐尿管胚胎残留作区别。

检查

肾细胞癌为透明细胞腺癌,其真皮内转移性结节由胞浆透明到细颗粒状的大而多角形细胞构成,核位于中央,几无多形性,细胞排列成片和索和有些腺样结构,肿瘤包埋在纤细,血管高度丰富的间质中,伴有某些红细胞外渗和含铁血黄素沉积。

移行性细胞癌的皮肤转移癌由分化良好具有小量嗜碱性到透明胞浆的大而卵圆形细胞构成,核有一定的多形性,可见数量不等的核分裂象。

特殊染色和免疫组化:

肾细胞癌含胞浆内脂质和糖原(PAS阳性和淀粉酶敏感),与透明细胞汗腺癌比较,后者无脂质,与皮脂腺肿瘤相比较,后者很少或无糖原,免疫过氧化酶检查,肾细胞癌细胞角蛋白和上皮膜抗原阳性,70%病例癌胚抗原和S-100蛋白阴性,有助于和通常CEA阳性的原发性透明细胞汗腺癌和来源于肺和其他器官的癌或转移癌,以及S-100蛋白阳性的透明细胞黑色素瘤鉴别。

诊断鉴别

诊断

根据临床表现,皮损特点,组织病理特征性即可诊断,需注意以下几点:

1.临床上短期(6~12个月)出现迅速增长的肿瘤结节,分布在原发肿瘤手术区域附近或相应淋巴引流区域的皮肤,且其组织病理形态与原发肿瘤有相似性,特别是具有多发性或多灶性瘤灶特征时,更应考虑为皮肤转移性癌肿。

2.皮肤或皮下脂肪血管或淋巴管内找到瘤栓,癌肿分布构型呈底宽上窄梯形式,一般不与表皮相连,瘤细胞周围极少有炎性细胞浸润,无汗腺导管角质护膜分化等,常属转移性皮肤肿瘤的特征。

3.借助免疫组化标记有助于区别,例如,原发于汗腺来源肿瘤GCDFP-15阳性,而前列腺及甲状腺转移到皮肤的肿瘤分别为PSA及TG阳性,此外,在脐腹的转移性皮肤结节必须除外子宫内膜异位或种植性结节,还应与卵黄囊或脐尿管胚胎残留作区别。

鉴别

治疗方案

治疗概述

治疗方式:手术治疗 药物治疗 支持性治疗

治疗周期:3-6周

治愈率:60%

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(20000——60000元)

(一)治疗

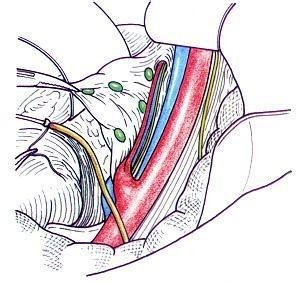

本病属于恶性肿瘤,其治疗应首先治疗原发疾病。根据原发肿瘤的 部位以及临床特点,选择是否需要手术以及手术方式,还是其他的非手术性的治疗,如化疗以及放疗等。在治疗原发肿瘤的同时再进行转移肿瘤的治疗,同时根据患者的情况进行一个对症支持处理。

(二)预后

本病属于恶性疾病,预后差。

护理

1.注意适当休息,勿过劳掌握动静结合,休息好,有利于疲劳的恢复;运动可以增强体力,增强抗病能力,两者相结合,可更好的恢复。

2.继续服用药物,做好护理。

3.保持良好的心态非常重要,保持心情舒畅,有乐观、豁达的精神、坚强战胜疾病的信心。不要恐惧,只有这样,才能调动人的主观能动性,提高机体的免疫功能。

4.适当的营养供给,在如今的生活条件下,不宜过多强调高糖、高蛋白、高维生素及低脂肪饮食。但营养的搭配要平衡,荤素搭配,多吃蔬菜、水果、肉类、蛋奶类等,其摄入量依人的胖瘦来决定,严禁烟酒。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。