阑尾腺癌

流行病学

发病机制

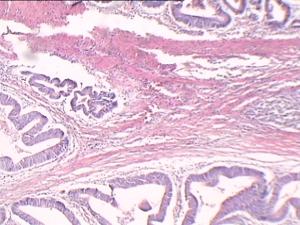

(1)黏膜型:又称囊腺癌,起源于囊腺瘤多为分化良好的细胞,与卵巢囊腺癌很相似容易破裂和腹腔播散,导致腹膜假性黏液瘤,术后容易复发。

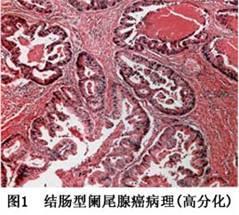

(2)结肠型:是息肉状或溃疡状肿瘤,起源于管状或管状绒毛状腺瘤,与结肠的腺癌相似沿淋巴道和血道转移。

2.转移途径 阑尾腺癌好发于阑尾根部所以易侵犯回盲部和结肠。转移途径主要有:①淋巴途径结肠型最常见,一旦肿瘤侵犯黏膜下层,则极易沿阑尾系膜淋巴结、回盲动脉淋巴结、右半结肠动脉淋巴结,甚至腹主动脉淋巴结转移②血液转移,可沿门静脉系统转移至肝脏,进一步转移至全身的组织和器官。③直接浸润和种植,可侵犯邻近肠系膜、盲肠、输尿管,甚至盆腹腔种植转移。黏膜型容易发生这种类型转移,术中可见数个至数百个大至鸡蛋,小至芝麻的胶冻样结节,常伴腹水发生腹腔转移的结肠型腺癌则主要是黏液腺癌,其次是分化性腺癌,多出现于晚期病人。

临床表现

1.腹痛与肿块 右下腹痛或右下腹包块是本病的主要表现。由于肿瘤使阑尾根部狭窄,甚至闭塞导致阑尾腔内分泌物排出受阻,黏液积聚。也可并发感染,使腔内压力增加出现类似阑尾炎表现。常被大网膜包裹,与周围组织粘连形成包块,因此术前易误诊为阑尾脓肿。

1.腹痛与肿块 右下腹痛或右下腹包块是本病的主要表现。由于肿瘤使阑尾根部狭窄,甚至闭塞导致阑尾腔内分泌物排出受阻,黏液积聚。也可并发感染,使腔内压力增加出现类似阑尾炎表现。常被大网膜包裹,与周围组织粘连形成包块,因此术前易误诊为阑尾脓肿。

2.消耗症状 可表现恶性肿瘤的消耗症状,如消瘦、乏力、腹水、食欲下降等。

3.阑尾穿孔与肠梗阻 阑尾腺癌的穿孔率高,可达39%~55%。可能与该病发病隐匿误诊率高,确诊时肿瘤多较大,且阑尾管壁薄,管腔狭小,伸展性小腺癌又多发于近端而堵塞管腔,分泌物不能外排而压力增高致破裂穿孔当然也不排除是肿瘤侵犯结肠出现坏死崩解而穿孔。穿孔容易导致术后腹腔种植转移,但文献报道不会影响病人的预后。少数病例可伴肠梗阻。

对年龄40岁以上,长期右下腹痛或无痛性包块,经抗炎,对症治疗没有好转或缩小甚至加重或增大,伴贫血,消瘦,甚至腹水者;或阑尾切除后伤口迁延不愈,甚至形成瘘管者,应疑为本病,可行X线钡灌肠,B超,CT等检查诊断,对术前不能获得病理诊断者,亦需剖腹探查。

并发症

1.阑尾穿孔 因阑尾管壁薄,管腔狭小,加之分泌物阻塞和肿瘤浸润,易并发阑尾穿孔临床可出现局部腹膜刺激症状,极易导致肿瘤细胞在腹腔的种植。

2.肠梗阻 黏膜型腺癌伴腹腔转移的病例,可因为肿瘤压迫或侵犯肠管导致机械性或功能性肠梗阻。若未能积极治疗,病人可因肠梗阻而死亡。

诊断

对年龄40岁以上,长期右下腹痛或无痛性包块,经抗炎、对症治疗没有好转或缩小甚至加重或增大,伴贫血、消瘦、甚至腹水者;或阑尾切除后伤口迁延不愈,甚至形成瘘管者应疑为本病可行X线钡灌肠、B超、CT等检查诊断。对术前不能获得病理诊断者,亦需剖腹探查。

检查

实验室检查:

1.血液检查 并发阑尾急性炎症时可有白细胞计数的升高,出现全身消耗性症状时,病人可有血红蛋白的降低等但在原发阑尾炎的诊断上无特异性。

2.组织病理学检查 在纤维肠镜下取肿物进行病理学检查,可明确诊断。

1.X线钡灌肠 可见盲肠段呈外压性弧形压迹或充盈缺损黏膜皱襞紊乱甚至消失肠壁僵硬

2.B超检查 可发现右下腹团块状影,边界不清,呈低回声,肿瘤较小时可能仅见阑尾增粗。

3.CT、MRI检查可有所发现。

治疗

1.手术治疗

(1)单纯阑尾切除术若肿瘤分化良好,无淋巴转移或侵犯静脉,体积小,未侵及黏膜下层者,可行单纯阑尾切除术,但仍有争议。

(2)右半结肠切除术在病程早期,仅侵犯黏膜下层,也应行右半结肠切除术。经右半结肠切除术者较单纯阑尾切除术者的5年生存率更高。一次性右半结肠切除较第二次切除的预后更好。对可疑病例需认真探查,术中冰冻切片检查以争取一次根治性手术。术中可行腹腔化疗(用氟尿嘧啶冲洗腹腔)。

(3)右半结肠切除术加双侧卵巢切除术阑尾腺癌易种植转移至卵巢,对女性患者,术中应探查,必要时快速活检,以确定是否同时切除。

目前III期结直肠癌和具有高危因素的部分II期患者的标准治疗方案是奥沙利铂联合氟尿嘧啶类药物(5-氟尿嘧啶)的方案,应持续治疗6个月。

3.IV结直肠癌的治疗

以化学治疗为主的综合治疗方案,化疗药物包括5-氟尿嘧啶、卡培他滨、奥沙利铂、伊立替康、贝伐单抗、西妥希单抗、帕尼单抗等多种药物,常用化疗方案有:FOLFOX、XELOX、FOLFIRI等,在化疗基础上酌情联合贝伐单抗、西妥希单抗、帕尼单抗等靶向药物治疗。

4.腹膜种植的治疗

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。