脑内黑色素瘤

概述

颅内黑色素瘤,是一种较为少见的颅内恶性肿瘤。临床病程进颅内黑色素瘤展迅速,恶性程度较高诊断治疗非常困难。颅内黑色素瘤的血运丰富,易侵犯血管病引起瘤内出血和广泛血性播散转移,预后极差。体表恶性黑色素瘤的发病率大约是1.8/10万,约半数可向颅内转移,成为继发性颅内黑色素瘤。原发性颅内黑色素瘤更为少见。王锐等报道25例颅内黑色素瘤占同期颅内肿瘤的0.4%,而原发性颅内黑色素瘤仅占3例。Humphery统计795例儿童颅内肿瘤,原发性颅内黑色素瘤仅占1例罗世祺等报告北京天坛医院1955~1989年收治儿童原发性颅内黑色素瘤6例,仅占同期颅内肿瘤的0.3%。

颅内黑色素瘤,是一种较为少见的颅内恶性肿瘤。临床病程进颅内黑色素瘤展迅速,恶性程度较高诊断治疗非常困难。颅内黑色素瘤的血运丰富,易侵犯血管病引起瘤内出血和广泛血性播散转移,预后极差。体表恶性黑色素瘤的发病率大约是1.8/10万,约半数可向颅内转移,成为继发性颅内黑色素瘤。原发性颅内黑色素瘤更为少见。王锐等报道25例颅内黑色素瘤占同期颅内肿瘤的0.4%,而原发性颅内黑色素瘤仅占3例。Humphery统计795例儿童颅内肿瘤,原发性颅内黑色素瘤仅占1例罗世祺等报告北京天坛医院1955~1989年收治儿童原发性颅内黑色素瘤6例,仅占同期颅内肿瘤的0.3%。

流行病学

颅内黑色素瘤的发病年龄报告不一原发性颅内黑色素瘤一般较年幼,以青壮年以下为主,而继发性颅内黑色素瘤可发生于任何年龄性别的发生率统计均不一致。多数文献报告男性多于女性。

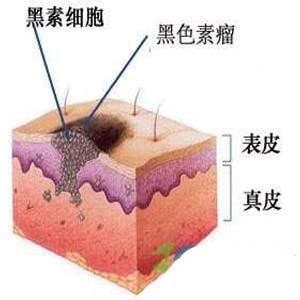

黑色素细胞瘤可由表皮黑色素细胞,痣细胞或真皮成黑色素细胞组成。肿瘤起源于外胚叶的神经嵴,黑色素细胞位于表皮层与基底细胞间排列,细胞产生色素后,通过树状突将黑色素颗粒输送到基底细胞和毛发内。正常黑色素细胞瘤变的真正原因尚不清楚,与下列因素可能有关:

1.良性黑色素斑块 即黑痣,其中交界痣最易恶变,混合痣较少,而内皮痣则极少恶变。但头皮黑色素瘤多数并非黑痣转变而来故有人认为颅内黑色素瘤不完全与黑痣有关。

2.阳光和紫外线照射 头皮黑色素瘤多见于曝光部位,根据以色列统计,农业工人的年发病率15.4/10万较城市者高,居住在沿海地区的居民则比居住在山区者高。20世纪80年代以来黑色素瘤发病率增长1倍以上,估计与大气臭氧层破坏以及皮肤受到紫外线过度照射有关。

3.种族 白人比有色人种发病率高,如美国白种人的年发病率高达42/10万,而黑人仅为0.8/10万。

病理病因

体表恶性黑色素瘤多发于皮肤、黏膜、视网膜等处向颅内转颅内黑色素瘤病理图移而成为继发性颅内黑色素瘤,也存在原发性颅内黑色素瘤,但很少见。

发病机制

颅内黑色素瘤细胞多存在于脑底部及各脑皮层的沟裂处。原发性颅内黑色素瘤来源于软脑膜黑色素小泡或蛛网膜黑色素细胞,经脑膜扩散并向脑实质内蔓延,采取直接种植或血性转移等形式。脑内瘤灶常呈多发性,广泛分布于脑膜、蛛网膜、脑皮层及皮层下区。颅内转移性黑色素瘤则随血流分布。以脑内病变为主,也可同时发生脑膜转移严重的颅内黑色素瘤可波及全部中枢神经系统。高度恶性者甚至可侵犯颅骨及脊髓组织。肿瘤组织也可浸润和侵蚀脑表面血管导致广泛蛛网膜下腔出血。

单纯病理组织学检查很难确定颅内黑色素瘤为原发性或继发性。因两者在组织形态学上基本一致。肿瘤呈灰黑色因肿瘤部位不同形态不一。脑内肿瘤常呈结节状,界线尚清,脑膜或近皮层的肿瘤呈弥漫或地毯状。若近颅底常包绕周围脑神经,造成多发性脑神经损害,侵及脊髓者常伴有相应节段的脊髓神经根症状。显微镜检查可见瘤细胞呈梭形或多角形,胞核呈圆形或卵圆形,常被色素掩盖或挤向一侧,很少有核分裂现象。胞质内有颗粒状或块状的黑色素,瘤细胞无一定排列方式,在蛛网膜下腔聚集成堆,或沿血管向外延伸颅内黑色素瘤无论在组织发生、形态及生物学行为等方面,均难与黑色素型脑膜瘤相区别。

临床表现

1.颅内压增高症状 表现为头痛,呈进行性加重,伴恶心、呕吐、视盘水肿。

2.神经系统损害定位症状 肿瘤发生于脑实质内或侵入脑室内可发生偏瘫、失语、偏盲、癫痫、精神症状等。发生于脊髓可出现相应脊髓节段感觉、运动障碍。

3.蛛网膜下腔出血或肿瘤卒中症状 当肿瘤侵及血管时,可发生肿瘤内脑实质内或蛛网膜下腔出血。临床上可出现突发性意识障碍、呕吐,甚至发生脑疝。

4.其他 肿瘤位于颅底可侵及多组脑神经,出现多组脑神经损害。肿瘤代谢产物对软脑膜或蛛网膜的刺激可产生蛛网膜炎或脑膜炎症状。蛛网膜炎性反应及肿瘤细胞在蛛网膜下腔扩散、聚集可引起脑积水,继而出现颅内压增高症状。

并发症:术后可能出现颅内压增高、昏迷、脑疝,主要原因为脑水肿、颅内血肿及脑积水。术中操作粗糙,牵拉过重,术野暴露时间过长,损伤大动脉、静脉或失血过多均易导致术后脑水肿的发生。颅内血肿的发生主要与止血不彻底,盲目止血及血压波动不稳定有关如在术后12h内病情加重,首先应考虑颅内出血。脑室、脑池及其附近手术或颅后窝手术,直接或间接影响脑脊液循环,可发生脑积水,使病人术后颅内压增高症状逐渐加重。

疾病诊断

由于颅内黑色素瘤生长快、病程短,常易误诊为蛛颅内黑色素瘤CT图网膜炎、脑血管病、颅内胶质瘤及癫痫等。临床上凡病程短,颅内压增高症状发展快,CT及MRI检查明显占位效应体表或内脏有黑色素瘤手术史,应想到颅内黑色素瘤的可能性。术中发现肿瘤区域的硬脑膜、脑组织或肿瘤呈黑色病变,为诊断颅内黑色素瘤的可靠依据。但术前很难达到定性诊断。不过较公认的诊断原发性颅内黑色素瘤的先决条件是:①皮肤及眼球未发现黑色素瘤;②上述部位以前未作过黑色素瘤手术;③内脏无黑色素瘤转移。

鉴别诊断:

1.颅内胶质瘤 与颅内黑色素瘤在临床上相似,极易误诊。CT及MRI有明显占位效应及大片水肿带。在MRI扫描中,病变呈均匀的短T1和短T2信号为黑色素瘤的特征性表现。

2.脑血管病及自发性蛛网膜下腔出血 部分颅内黑色素瘤由于生长迅速,发生瘤卒中性出血。肿瘤组织也可侵及脑表面血管导致蛛网膜下腔出血。CT及MRI扫描可以鉴别。儿童自发性蛛网膜下腔出血除考虑颅内先天性血管畸形外,还应考虑颅内黑色素瘤伴出血的可能性。

检查

腰椎穿刺脑压常偏高脑脊液中蛋白细胞数均不同程度增高。如肿瘤侵及血管引起出血时,脑脊液常为血性。

1.脑血管造影 颅内黑色素瘤的血运丰富,易侵及血管壁引起瘤内出血和广泛血性转移。脑血管造影可见丰富的肿瘤循环和染色有较高诊断价值。

2.CT扫描 可显示肿瘤的部位、大小、数目和范围,但诊断特异性较差。CT扫描病灶多表现为高密度影,少数也可为等密度或低密度影,增强扫描呈均匀或非均匀性强化。

3.MRI 对颅内黑色素瘤的诊断敏感性和特异性优于CT,典型MRI表现为短T1和短T2信号,少数不典型MRI表现为短T1和长T2或等T1等T2信号,这取决于瘤中顺磁性黑色素含量和分布及瘤内出血灶内顺磁正铁血红蛋白含量的多少。

治疗

由于颅内黑色素瘤生长迅速,恶性程度极高,而且极易颅内种植转移扩散及中枢神经系统转移,治疗较为困难大多数颅内黑色素瘤患者手术后存活可超过1年,而非手术治疗存活期为5个月。因此手术治疗仍为颅内黑色素瘤病人主要治疗手段。

对有明显颅内压增高而CT或MRI有占位效应者应该手术治疗,必要时连同病变脑叶一并切除。术中应注意周围脑组织的保护,以免肿瘤细胞扩散转移。应尽量避免切入脑室以防脑室系统种植转移对CT或MRI占位效应不明显,但颅内压增高症状严重,脑室扩大者可行脑室-腹腔分流术以缓解颅内高压,但在脑室穿刺时应尽量避开肿瘤区域,以防脑室或腹腔种植转移采用手术切除肿瘤后配合放疗和化疗方法,对延长病人生命起到了积极作用。有人采用免疫治疗亦取得了可喜的结果。

由于颅内黑色素瘤恶性程度高,界限有时欠清,且极易种植转移故手术后复发很难避免术中注意保护周围脑组织,用棉片将肿瘤区与其他部位特别是脑脊液通道隔开,冲洗液及时吸去防止外溢可减少肿瘤细胞扩散种植的机会。在非重要功能域尽量争取将肿瘤全切。对可能发生肿瘤或碎块漂散种植者,术后及时作放射治疗。

预后:

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

颅

颅