结肠类癌

疾病介绍

(1)组织学起源:结肠类癌的组织发生,多数学者认为来自内胚层的Kulchitsky细胞。按Williams和Sandler分法,结肠类癌归属于来源于后肠的亚群。随着结肠类癌报道逐年增多,其发生部位似乎也超出了内胚层上皮的分布部位,加之瘤细胞胞质内的神经内分泌颗粒存在,以及部分瘤细胞能产生具有功能性的5-羟色胺(这种物质与正常中枢神经系统的神经递质5-羟色胺的功能无异),因此近期的资料更支持结肠类癌起源于神经内胚层,属神经内分泌肿瘤。

(2)肉眼形态:结肠类癌多位于黏膜深部,呈球形或扁豆形,向肠腔呈结节状或息肉状突起,广基无蒂,少数有蒂形成。体积较小,直径一般在1.5cm以下,偶见大于数厘米者。瘤体质较硬,边界清楚,表面有正常黏膜覆盖,少数可出现溃疡,形成脐凹样外观。切面呈灰黄色或白色,界线清楚。部分病例仅表现为黏膜下局限性增厚,或呈广基息肉状向肠腔隆起。结肠类癌可见多发,肿瘤表面覆盖的黏膜一般完好,黏膜溃疡或出血较腺癌少见。直肠类癌多发现象少见,其瘤体直径常小于1cm,可活动,大于1cm肿瘤常突入肠腔形成蕈状肿物,伴溃疡,偶尔发生肠管狭窄,以结节状和息肉状多见。

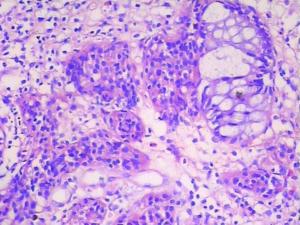

(3)组织形态:结肠癌的细胞形态也有分化高低之别。典型的类癌由分化良好的细胞组成,这种细胞体积较小呈多边形,卵圆形或低柱状,胞质量中等,嗜酸性,核圆或卵圆,不深染,位于细胞中央,无明显核仁,核分裂象少见。核形和细胞外形均较一致,常排列成巢团状、索带状、腺管状。在1个瘤体中,瘤细胞可以1种排列方式出现,也可以上述3种形式同时存在。电镜下在瘤细胞胞浆内可找到球形的神经内分泌颗粒。这些神经分泌颗粒有1个位于中央或偏位的不同电子密度和形态的核心,核心周围有一界膜包绕,核心与界膜之间有不同宽度的空晕。其分泌颗粒的形态和大小变异很大,结肠类癌细胞分泌颗粒的直径多在100~300nm。

(4)组织化学特点:结肠类癌的病理组织化学检测方法主要是嗜银(argyrophil)染色,嗜银染色胞浆内可见黑色颗粒。不同部位的类癌对银染反应也有差异,发生于后肠的类癌,细胞胞质颗粒大,圆形且大小一致,部分嗜银染色阳性。直肠类癌的嗜银染色大约有55%为阴性,但也有对嗜银染色呈阳性反应(28%)。

(5)免疫组织化学特点:最敏感的免疫组化标记物是嗜铬素(chromogranin),该标记物的阳性表达是除组织学形态外诊断类癌的最可靠依据。其他标记物,如神经元特异性烯醇酶(NSE)和角蛋白(cytokeratin)等的阳性表达对诊断类癌均有佐证意义。免疫组化显示90%的中肠类癌为5-羟色胺阳性,90%的后肠类癌为胰多肽阳性。直肠类癌可显示cytokeratin、NSE、chromogranin A和synaptophysin阳性。

结肠类癌性质的确定主要依据其生物学行为,而不是组织学形态。大多数结肠类癌尽管生长缓慢,病程较长,但仍具有恶性肿瘤浸润性生长的特性,癌组织浸润破坏局部管道壁,侵及周围组织,侵入淋巴管、血管,形成局部淋巴结甚至远隔器官的转移。血液转移常在肝脏形成转移灶,其次是肺。转移率的高低与原发灶大小和原发瘤部位有关。原发瘤<1cm、有完整包膜者,转移率为15%,>1cm者,50%以上发生转移,>2cm者几乎都伴有区域淋巴结和肝内转移。结肠类癌的转移率最高,达52%~72%,手术时多有局部淋巴结或肝转移,预后差;直肠类癌的转移率为17%~35%。类癌,尤其是分化较好类癌的转移灶,其生长较其他恶性肿瘤的转移癌缓慢,即使有转移者也能存活数年。因此,大多数类癌病例包括已有转移的病例,手术治疗能获得良好的效果。

结肠类癌具有多发或多源性肿瘤的特点,发生率为2%~4.5%,但较小肠类癌的25%~35%为低。Kuiper报道,类癌合并其他部位恶性肿瘤的发生率为29%~47%,远较其他肿瘤高(5.1%~7%),而合并肿瘤半数以上是在胃肠道。由于并发肿瘤往往较类癌本身有更坏的预后,故存在类癌时,应寻找其他部位是否有恶性肿瘤存在。

2.病理类型 Williams根据胚胎发生学和血液供应,将胃肠道类癌分为:①前肠类癌:包括胃,十二指肠1、2段,胰腺;②中肠类癌:包括十二指肠3、4段,空回肠,阑尾及升结肠;③后肠类癌:包括左半结肠和直肠。

根据癌细胞对银染色反应的差异,将类癌分为亲银性及非亲银性2类,前肠类癌细胞产生多种激素,因其量不多,所以临床上少有症状。中肠类癌细胞主要分泌5-羟色胺等,其分泌量超越了肝脏的降解能力,尤其是有肝转移的时候,常常出现类癌综合征的症状。后肠的类癌细胞可分泌多种肽类物质,如生长抑素、脑啡肽、P物质等,少有类癌综合征的表现。

根据病理学类型将类癌分为典型类癌和不典型类癌,不典型类癌为低分化类癌,往往提示更多的恶性行为,典型类癌的预后明显好于非典型类癌。

(1)腺样型:癌细胞呈条索样相互吻合而围绕成腺管状或腺泡状、菊形团样、带状等,细胞多呈低柱状。

(2)条索型:癌细胞排列呈实性条索,或呈双行细胞条索平行排列成飘带样,索带间有较少量的结缔组织间隔,间质反应明显似硬癌。

(3)实性团块型:癌细胞排列呈由大小一致的多边形瘤细胞构成的实体巢状团块,巢间由少量含有毛细血管的结缔组织分隔。

3.转移途径 结肠类癌与其他部位类癌的最大不同在于其转移率很高。在结肠发现的类癌,体积较其他部位为大,报告平均为4.9cm直径。部分原因为右半结肠肠腔大,不易早期发现。转移部位以区域淋巴结最多,其次为肝、肺、卵巢。手术时,约60%有局部淋巴结或肝转移。

临床表现

1.一般症状

绝大多数类癌体积较小时无明显症状,临床上也多在偶尔情况下发现。若肿瘤长到一定大小或生长于特殊部位时,常可引起肠道功能紊乱、腹痛或不同程度的梗阻症状。阑尾类癌具有阑尾炎症状,临床多误诊为阑尾炎而手术。直肠类癌较结肠类癌可较早的出现便血、黏液血便或排便习惯改变。但这些症状均和同部位的大肠腺癌引起的症状无明显区别。因此临床上正确诊断有一定困难。

结肠类癌除一般和大肠腺癌相似的症状外,少数病例不论其瘤结大小,可发生类癌综合征。观察和研究有无类癌综合征,对临床作出术前诊断和确定治疗方法有一定帮助。

(1)阵发性皮肤潮红一般发生于胸部以上,如颜面、颈部、上胸部等。表现为散在的界限清楚的皮肤片状潮红,一般持续2~5分钟,可自行消退,若时间持续较久(如数小时)还会变成紫红色,局部发生水肿,心跳加快,血压下降等。皮肤潮红多由于情绪激动、过劳或进食而诱发,是类癌综合征最常见的症状之一。

(2)腹泻多为稀便或水样泻,每天5~6次,最多可达20~30次,严重者导致水电解质失衡。腹泻常可伴有一时性腹痛,偶尔和其他症状同时出现。有些人腹泻发生于食后或清晨。

(3)纤维组织增生引起的症状纤维组织增生常发生于浆膜或内膜,如腹膜、右心内膜(三尖瓣、肺动脉瓣)、胸膜、心包膜以及一些小血管的外膜等。由于上述病变,类癌患者有相应的症状和体征,出现如三尖瓣或肺动脉杂音,胸痛等。

(4)气喘常伴随腹泻或阵发性皮肤潮红而发生,一般持续10分钟左右,和支气管平滑肌痉挛有关。

肠道类癌综合征是色氨酸代谢紊乱的结果。正常人只有1%的色氨酸被转化为5-羟色胺,类癌综合征出现时,患者体内可把60%的色氨酸转化为5-羟色胺。

肠道类癌出现类癌综合征时,往往伴有广泛的局部转移和肝转移,无肝转移的肠道类癌一般不引起类癌综合征。因为肠道类癌释放的活性物质都要经血流进入肝脏,被肝内大量存在的单胺氧化酶降解,故不发生类癌综合征。正常由肠道来的5-羟色胺65%在肝内代谢,33%被肺组织中的单胺氧化酶灭活,只有极少量5-羟色胺进入大循环,所以不致引起生理紊乱。类癌转移到肝脏时,类癌分泌的5-羟色胺就可直接进入肝静脉,流经右心入肺,肺在超负荷情况下不能完全把5-羟色胺灭活,使其进入大循环,引起类癌综合征发生。由于右心腔内5-羟色胺浓度较左心腔内高,所以右心内膜纤维组织增生较左心常见。

诊断

结肠类癌早期无症状,随着肿瘤的进展,大部分都有不同程度的症状出现。但结肠类癌的临床表现缺乏特异性,与结肠腺癌较难鉴别,术前诊断较困难。临床上在诊断结肠疾病时,应考虑结肠类癌存在的可能性,并根据需要辅以X线钡剂造影检查、B超、结肠镜检查等以帮助诊断。

鉴别诊断

治疗

预后

1.膳食纤维不可少

患者应注意多吃些含膳食纤维丰富的蔬菜,如芹菜、韭菜、白菜、萝卜等,这些含膳食纤维丰富的蔬菜,可刺激肠蠕动,增加排便次数,从粪便中带走致癌及有毒物质。

如果发现结肠癌肿向肠腔内凸起,而使肠腔变窄时,就要控制膳食纤维的摄入,因为摄入过多的膳食纤维会造成肠梗阻。此时,应给予易消化、细软的半流质食品,如小米粥、浓藕粉汤、大米汤、粥、玉米面粥、蛋羹、豆腐脑等,这些食品能够减少对肠道的刺激,较顺利的通过肠腔,防止肠梗阻的发生。

2.合理的脂肪摄入

高脂肪膳食(尤其是多不饱和脂肪酸)会促进肠道肿瘤的发生。虽然胆固醇本身并不致癌,但与胆石酸反应后便可产生促癌作用。所以,结肠肿瘤患者,不要吃过多的脂肪,每天脂肪提供的热量应占总热量的30%以下。此外,动、植物油比例要适当,在一天的膳食中,食物本身的油脂量,加上烹调中用油量,每日应控制在50克以下。有的人对于动物脂肪的控制很严格,经常以植物油为主,甚至不吃动物油,这样会造成体内过氧化物过多。所以,结肠癌患者术后应注意油脂的合理摄入。

高脂肪膳食(尤其是多不饱和脂肪酸)会促进肠道肿瘤的发生。虽然胆固醇本身并不致癌,但与胆石酸反应后便可产生促癌作用。所以,结肠肿瘤患者,不要吃过多的脂肪,每天脂肪提供的热量应占总热量的30%以下。此外,动、植物油比例要适当,在一天的膳食中,食物本身的油脂量,加上烹调中用油量,每日应控制在50克以下。有的人对于动物脂肪的控制很严格,经常以植物油为主,甚至不吃动物油,这样会造成体内过氧化物过多。所以,结肠癌患者术后应注意油脂的合理摄入。

牛奶中含有的维生素A、维生素C、钙等物质,具有抗癌作用。维生素A能使人体鳞状细胞癌及其他细胞癌消退,并刺激人体抗肿瘤的免疫系统;维生素C能抑制内源性亚硝胺的合成,并抑制致癌化合物对人体组织细胞的影响;钙能改变结肠黏膜的增殖,降低结肠癌的发生。但是,牛奶中所含的脂肪却具有致癌作用,全脂牛奶的脂肪含量为脱脂牛奶的4倍,故常喝脱脂牛奶可降低患口腔、结肠、膀胱、肺、乳腺、宫颈癌的危险性,从而预防癌症的发生。因此,术后的结肠癌患者更适于饮用脱脂牛奶。但对于正常人,适当饮用全脂牛奶对身体并无明显不良影响。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。