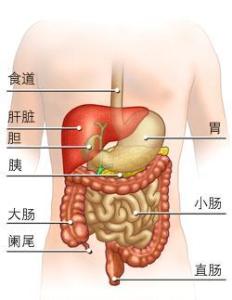

结直肠血管瘤

概述

结直肠血管瘤是一种先天性非遗传性疾病,临床少见。因其非进行性生长的特点,通常认为结直肠血管瘤属错构瘤,而不是肿瘤新生物。本病好发于直肠。10~20岁青少年多见,男性多于女性。根据血管瘤内血管的形态可分为3类:毛细血管状血管瘤、海绵状血管瘤、混合血管瘤。临床表现为便血、贫血、肠梗阻、直肠刺激症状、全身凝血机制障碍等。

病因

临床表现

大多数结直肠血管瘤患者几乎在10岁以前有便血史,发生内痔。常因反复、无痛性便血而就诊,伴鲜红或紫黑色血液,有时混杂血块,少数有黑便,进行性加重。始发于幼年和青年,常伴有慢性缺铁性贫血。毛细血管状血管瘤引起缓慢出血,海绵状血管瘤引起大量出血,逐渐严重,出血频繁。息肉型结肠血管瘤因肠套叠可引起肠梗阻,少数出现肠扭转。直肠刺激症状有里急后重、排便不净感。广泛弥漫型结直肠血管瘤的表现为全身凝血机制障碍,加重肠道出血,伴有血小板减少症、低纤维蛋白原血症以及血中凝血因子V和Ⅷ水平降低等。在结直肠血管瘤切除后均可恢复正常。

大多数结直肠血管瘤患者几乎在10岁以前有便血史,发生内痔。常因反复、无痛性便血而就诊,伴鲜红或紫黑色血液,有时混杂血块,少数有黑便,进行性加重。始发于幼年和青年,常伴有慢性缺铁性贫血。毛细血管状血管瘤引起缓慢出血,海绵状血管瘤引起大量出血,逐渐严重,出血频繁。息肉型结肠血管瘤因肠套叠可引起肠梗阻,少数出现肠扭转。直肠刺激症状有里急后重、排便不净感。广泛弥漫型结直肠血管瘤的表现为全身凝血机制障碍,加重肠道出血,伴有血小板减少症、低纤维蛋白原血症以及血中凝血因子V和Ⅷ水平降低等。在结直肠血管瘤切除后均可恢复正常。

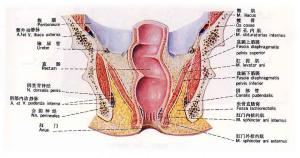

肛门检查可见圆形或扁平隆起型包块,表面光滑,局部黏膜呈紫红色。部分患者黏膜触之易出血。手指轻压肿块可以缩小。弥漫型血管瘤无清楚界限。

检查

1.实验室检查

2.其他辅助检查

(1)纤维结肠镜检查诊断结直肠血管瘤的有效手段是纤维结肠镜检查,它可确定病变的部位、性质和范围。通过活组织检查确定诊断,但可引发大出血,应避免使用。

(2)腹部X线平片腹部X线平片检查时,可见簇状聚集的钙化静脉结石影。

(3)结肠气钡双重造影静脉扩张型可见结肠黏膜静脉扩张,呈网状或结节样隆起,边缘部位呈典型的扇贝样表现。息肉型血管瘤可见突入肠腔的肿块和肠壁的充盈缺损。严重的弥漫型血管瘤可见病变肠段的肠腔呈均匀性狭窄。

(4)动脉造影选择性肠系膜动脉造影可以明确诊断,可见扩张成簇的血管团,伴有增生扩张的直肠上和直肠中动静脉,还可以见到扩张的髂内静脉。

诊断

结直肠血管瘤的临床表现因血管瘤的类型、大小和所在部位不同而异。对家族内有血管瘤病史,黏膜或皮肤有类似病变,伴便血、贫血和肠梗阻体征者,尤其是幼儿或青年,应考虑本病的可能性。纤维内镜、下消化道造影以及肠系膜动脉造影等,可作为病变定位和诊断依据。

鉴别诊断

并发症

治疗

结直肠血管瘤需积极治疗,在未治的病人中,40%的患者死于血管瘤引起的出血。根据病人的全身状况、血管瘤的大小、部位可采用非手术治疗或手术治疗。

1.非手术治疗

非手术治疗包括硬化剂注射、冷冻、透热或电灼、电凝等疗法,使瘤体纤维化,达到缩小肿瘤、停止出血的目的。适用于部位比较低的血管瘤、全身情况较差、不能耐受手术切除的结直肠血管瘤患者。止血效果在短期内较好,长期效果和根治性差,复发率高。对于长蒂息肉型血管瘤可通过结肠内镜对血管瘤进行套扎切除。

2.手术治疗

治疗结直肠血管瘤的最佳方法是手术切除。结肠血管瘤可行部分肠段切除;直肠的小血管瘤可行局部黏膜下切除,保留肌层和浆膜;直肠上端的病变经腹行直肠前切除术;弥漫型或多发型直肠中下段病变,最佳手术方式为直肠腹会阴联合切除术,但由于多数患者为青年人,对永久性腹部结肠造口难以接受,引起术后性功能障碍,因而应避免。在这种情况下,可做结肠肛门袖式吻合术。该手术对直肠周围组织损伤较小,术后性功能一般不会发生障碍。仅适用于直肠下端病变比较表浅,尚未累及肌层的患者。对低位直肠或肛门部血管瘤发生大出血的病人可暂时填塞压迫止血,待病情稳定后择期手术。对出血严重危及生命的患者可行急诊手术。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。