肝错构瘤

病因

发病原因:

肝错构瘤一直被看作生长发育期形成的伴随肝门结构生长的肿瘤,而不是新生肿瘤,一些病理学家认为很可能是原始间叶细胞异常的发育,这种异常发育很可能发生在胚胎晚期,当肝形成小叶结构与胆管连接时,Stocker等人描述,间叶组织囊性变伴随着梗阻引起的液体蓄积,同时淋巴管和陷入其中的胆管导致了肿瘤的增大,之后肿瘤沿门管结构扩散,生长,形成陷入正常组织的孤岛,Stocker等同时指出,由于缺少间叶组织有丝分裂活动的证据,说明大多数增殖生长发生在出生之前或刚刚出生,但囊肿增大成巨大肿物发生在儿童,但最近更多的理论假设这些病灶实际比单纯生长更活跃,在这种情况下,一种异常的血流供应灌注其他正常肝组织,而病灶部位组织最终缺血,反应性囊性变,在观察中发现,一些错构瘤有中心坏死和与正常组织有蒂相连,这些结果支持这一理论。

发病机制:

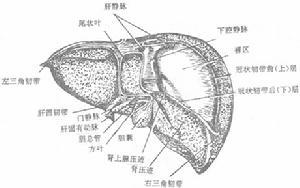

1956年,Edmondson发现淋巴管瘤,错构瘤,胆管细胞纤维腺瘤,海绵状淋巴管瘤病,假囊肿间叶性错构瘤和囊性错构瘤具有相同的组织学特点而统一命名为肝间叶性错构瘤,肝错构瘤常发生在右叶,靠近边缘,表面凸凹不平呈结节状,典型的肝间叶性错构瘤大体和显微镜特征可明显地与其他肝脏肿瘤区分,病理上可分为实质性和囊性两大类,实质性包括起源于肝细胞及间质,伴有大量纤维组织,血管,脂肪和黏液,病灶很典型的表现为:巨大,边界清或有包膜的肿瘤,一般直径8~10cm,尽管很多肿瘤为多囊的,但单发大的囊肿占多数,病灶多有茎,且有发生扭转的报告,囊性的包括血管性,淋巴血管性和胆管错构瘤,可能有上皮内衬,大体标本组织切面可呈棕灰色或硬鱼肉样,囊内充满浆液性或黏液性液体,被疏松组织和黏液样组织分隔,在囊肿之间的组织为苍白,水肿或红褐色,似正常肝间叶组织,组织病理特点包含囊肿,胆道,肝细胞,间叶组织以不同比例形成的混合物,但也有非囊性,实性肝间叶性错构瘤的报道,胆管被结缔组织包绕,拉长变形,分布在间叶组织中,肝细胞为正常(没有不成熟的类似在肝细胞癌中的肝细胞),在肿瘤的间叶组织中可出现血管和淋巴结构。

1956年,Edmondson发现淋巴管瘤,错构瘤,胆管细胞纤维腺瘤,海绵状淋巴管瘤病,假囊肿间叶性错构瘤和囊性错构瘤具有相同的组织学特点而统一命名为肝间叶性错构瘤,肝错构瘤常发生在右叶,靠近边缘,表面凸凹不平呈结节状,典型的肝间叶性错构瘤大体和显微镜特征可明显地与其他肝脏肿瘤区分,病理上可分为实质性和囊性两大类,实质性包括起源于肝细胞及间质,伴有大量纤维组织,血管,脂肪和黏液,病灶很典型的表现为:巨大,边界清或有包膜的肿瘤,一般直径8~10cm,尽管很多肿瘤为多囊的,但单发大的囊肿占多数,病灶多有茎,且有发生扭转的报告,囊性的包括血管性,淋巴血管性和胆管错构瘤,可能有上皮内衬,大体标本组织切面可呈棕灰色或硬鱼肉样,囊内充满浆液性或黏液性液体,被疏松组织和黏液样组织分隔,在囊肿之间的组织为苍白,水肿或红褐色,似正常肝间叶组织,组织病理特点包含囊肿,胆道,肝细胞,间叶组织以不同比例形成的混合物,但也有非囊性,实性肝间叶性错构瘤的报道,胆管被结缔组织包绕,拉长变形,分布在间叶组织中,肝细胞为正常(没有不成熟的类似在肝细胞癌中的肝细胞),在肿瘤的间叶组织中可出现血管和淋巴结构。

镜下根据起源不同而异,实质性错构瘤以肝细胞增生为主,胆管错构瘤以胆管和纤维胶原基质增生为主,间质性错构瘤以间叶组织增生为主,大量结缔组织呈中心性星状排列,肝细胞排列不规则,不形成小叶,胆管上皮及血管已纤维化,Dehnet用电镜观察,肿瘤由疏松的黏液样细胞,主要为成熟的间质及散在的肝细胞,胆管细胞构成,血管性错构瘤以血管和纤维结缔组织增生为主,囊性的可见大小不等的囊腔,部分囊腔内衬单层扁平间皮细胞,部分为结缔组织裂隙,肿瘤周边有少量胆管和肝细胞索,肿瘤与正常组织界线明显。

症状

临床特征为无症状性迅速生长的肿块,本病多发于婴幼儿,多见于4月至2岁,通常5岁前发病,男∶女为2∶1,成人发病极为罕见,但亦有报道,早期无任何症状,有的在出生时就有腹部肿块,随生长发育肿块可迅速生长,当肿瘤逐渐增大时,可在右上腹扪及肿块,质硬,无压痛,随呼吸上下移动,晚期可出现腹部无痛性巨大包块及所产生的压迫症状,消化道表现为恶心,呕吐,腹胀,便秘等胃肠道压迫症状,肿块向上压迫膈肌可导致呼吸困难,严重的可引起呼吸窘迫或心功能不全,偶有带蒂者可发生肿瘤扭转,坏死,全身表现可有贫血,消瘦等。

体检见患者腹部极度膨隆,腹壁静脉曲张,可触及巨大包块,质硬,形态不规则,无压痛,不随呼吸上,下移动,肝大。

本病为较罕见的良性肿瘤,多发生于婴幼儿,临床特征除为无症状迅速增大的腹部包块外尚缺乏典型的特异征象,如果发现肝脏巨大肿块,在排除转移癌,甲胎球蛋白(-),患者一般情况良好,良性可能性大,应该考虑本病,除临床症状与体征外,B超,CT等对诊断有一定帮助,但通常只能提示肝脏占位性病变,定性诊断常较困难,明确诊断仍靠病理检查。

检查

肝功能可在正常范围,有少数AFP升高,肿瘤摘除后下降,其原因不明,不易解释,甲胎球蛋白阴性,另外CA19-9可能升高。

X线,腹部超声,CT和MRI对诊断有帮助。

1.B超检查 腹部超声示边界清楚的肝无回声囊肿,可以是孤立的或多发的,可见肿瘤内呈多囊状(圆形或椭圆形),壁厚,无钙化的巨大块影。

1.B超检查 腹部超声示边界清楚的肝无回声囊肿,可以是孤立的或多发的,可见肿瘤内呈多囊状(圆形或椭圆形),壁厚,无钙化的巨大块影。

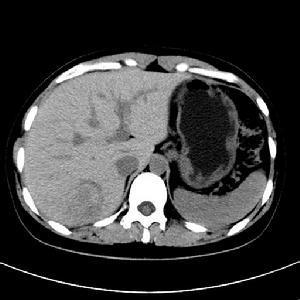

2.CT检查CT表现为少血管团块,有包膜的囊和实质组织,密度低于肝脏,可见肝脏内巨大的密度不均的低密度区,可见多个囊性的液性暗区,目前,CT仍是快速,低廉的方法,同时可以很好地显示解剖边界以便决定手术切除的可能性。

3.血管造影表现为无或少血管(纤维组织间小血管)肿块,病灶侵入周围肝实质或侵犯下腔静脉在肝间叶性错构瘤并不常见,因病灶血供少,动脉造影对诊断和手术的帮助很小。

4.放射性核素扫描 对本病的诊断也有一定的帮助。

5.腹平片 示其他正常肠内气体影像位置变低,但钙化并不一定都能在影像上发现。

6.MRI同样是一种有效的手段,随着先进的MRI技术如梯度回波成像,自旋回波等技术的发展,MRI得到很大的提高。

诊断

本病为较罕见的良性肿瘤,多发生于婴幼儿,临床特征除为无症状迅速增大的腹部包块外尚缺乏典型的特异征象,如果发现肝脏巨大肿块,在排除转移癌,甲胎球蛋白(-),患者一般情况良好,良性可能性大,应该考虑本病,除临床症状与体征外,B超,CT等对诊断有一定帮助,但通常只能提示肝脏占位性病变,定性诊断常较困难,明确诊断仍靠病理检查。

鉴别

错构瘤属于良性肿瘤,但由于肿块较大且可能在短时间内迅速生长,很容易和恶性肿瘤相混淆,临床上应与肝细胞肝癌,肝母细胞瘤,婴儿成血管内皮细胞瘤,肝腺瘤相鉴别。

1.肝母细胞瘤 肝间叶性错构瘤需与肝母细胞瘤鉴别,但后者为实性肿块,AFP 90%以上阳性。

2.其他的肝囊肿病变 其他可能的肝囊肿病变包括胆管囊腺瘤,寄生虫性和非寄生虫性囊肿也需与肝间叶性错构瘤鉴别,囊性畸胎瘤和单纯性囊肿一般在腹平片或腹部超声上有钙化。

并发症

治疗

(一)治疗

手术治疗仍是本病的首选方法,此瘤虽为良性,但增大迅速给手术增加难度,故宜及早手术为妥。根据肿瘤所居部位,施行肿瘤切除或肝叶切除术。因错构瘤常与正常肝组织分界清,可选择肿瘤摘除术。如肿瘤与肝组织紧密粘连,可作肝部分切除或肝叶切除。小儿肝脏多无硬化,再生能力强,为进行复杂的广泛肝切除提供条件。对巨大的肿瘤,且与第1、2肝门及下腔静脉粘连的,应根据肿块的大小、部位及与周围血管的关系选择术式,必要时采取全肝血流阻断或低温灌注全肝血流阻断切肝,此法使肝局部温度降低,术野处于无血状态,解剖清楚,又保护肝细胞,有利于术后肝功能恢复。

(二)预后

经过长期的临床检查证实,传统上认为肝间叶性错构瘤为良性病变,属发育畸形,没有恶变倾向。尽管肝间叶性错构瘤因囊肿迅速扩大产生了类似新生物的生长特征,但全切术可治愈这一良性病变。本病偶有复发,应术后随访。

预防

(1)改进饮食习惯。合理安排每日饮食,多吃新鲜水果、蔬菜等含有丰富的碳水化合物及粗纤维的食物,适当增加主食中粗粮、杂粮的比例,不宜过细过精。改变以肉类及高蛋白食物为主食的习惯。少吃高脂肪性食物,特别是要控制动物性脂肪的摄入。故高脂肪、高蛋白、低纤维饮食所产生的致癌物质多,作用于大肠时间长,必然导致大肠癌的发生率增加。

(2)积极防治肠道疾病,积极锻炼身体。预防各种息肉、慢性肠炎(包括溃疡性结肠炎)、血吸虫病、慢性痢疾等,对于肠道息肉更应及早处理。大肠息肉分为五大类,即腺瘤性息肉、化生性息肉、炎症性息肉、错构瘤性息肉等,其中腺瘤性息肉是真性肿瘤性息肉,是一种大肠癌癌前病变,所以当发现大肠内有腺瘤时,就应进行治疗,摘除腺瘤并进行病理学检查,希望有良性腺瘤阶段予以摘除,以防大肠癌。如果不予以早期治疗,绝大多数会变成大肠癌,预后是不良的。另外,应积极治疗习惯性便秘,注意保持大便通畅。

(3)定期检查。对大肠癌的高危人群,如40岁以上男性,家族性多发性肠息肉患者,溃疡性结肠炎患者,慢性血吸虫病患者及有大肠癌家族史的人应定期检查,警惕大肠癌的警号及早期症状,如大便习惯改变,腹泻、便秘交替,大便带血或黑便,大便形状变扁变细等。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。