丛状血管瘤

发病原因

血管网织细胞瘤有囊性与实性两种,囊肿型占60%-90%,实质型占10%-40%,来源于血管周围的间叶组织,属中胚叶的细胞残余,囊内含黄色或黄褐色液体,蛋白含量高,囊壁上多数有一个红色瘤结节,突入囊腔,显微镜下,肿瘤由血管和细胞两种成分组成,即充满血液的毛细血管网和血管间的网状内皮细胞。

发病机制

发病机制还不清楚

症状

检查

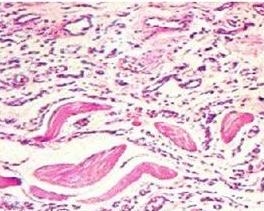

组织病理:真皮内散在小而限局性毛细血管丛和小的分叶,呈炮弹状外观。毛细血管丛周围见新月状裂隙状腔。毛细血管丛突入到裂隙内呈肾小球样外观。毛细血管丛内皮细胞致密,管腔不明显。较大血管腔的内皮细胞,第八因子相关抗原及荆豆植物血凝素免疫反应阳性。

组织病理:真皮内散在小而限局性毛细血管丛和小的分叶,呈炮弹状外观。毛细血管丛周围见新月状裂隙状腔。毛细血管丛突入到裂隙内呈肾小球样外观。毛细血管丛内皮细胞致密,管腔不明显。较大血管腔的内皮细胞,第八因子相关抗原及荆豆植物血凝素免疫反应阳性。

诊断

鉴别诊断

应该与血管网状细胞瘤相鉴别,血管网状细胞瘤占所有脑肿瘤的1.5%~2%,占后颅窝肿瘤的7%~12%,好发于小脑半球,中国外资料显示发生在小脑半球者占62.3%~80%,其次可发生在小脑蚓部或突入第四脑室颅后窝小脑占80%小脑蚓部13%第四脑室7%。肿瘤居于幕上者仅占12%左右,可见于额叶、颞叶,也可见于脑干、丘脑及脊髓。而小脑半球中右侧多于左侧。

并发病症

血管瘤的并发症,取决于它的生长部位、大小及组织成份。如果血管瘤生长在面部,必然要影响美容,严重者可使面部五官畸形;在颈部、咽喉部容易因进食而导致破溃,可危及患者生命;在功能部位,如眼球、舌头、手指、足趾、阴茎、阴蒂及关节等,可影响这些部位的功能。

当瘤体增大时可压迫、推移邻近脏器,出现各种症状。如压迫食管下端,胃,十二指肠,会出现吞咽困难、腹胀、腹疼、嗳气等症状;压迫肝和胆道可致胆囊积液、梗阻型黄疸;压迫门静脉引起门脉高压,下腔静脉受压可致腹水,孕妇则可影响分娩。膨胀的血管瘤因内压或外力的作用(挤压、撞击、对抗性运动等)血管瘤瘤体血管破裂肝脏大出血,导致患者死亡。

治疗

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。