表皮囊肿

病因

表皮样囊肿可见于任何年龄,从新生儿到80岁老人均有报道,以20~50岁多见,占70%以上,高峰年龄在30~40岁本囊肿较少见,一般统计占颅内肿瘤的0.5%~1.8%,在日本可高达2.2%男性略多于女性,男女之比为1.25∶1。

表皮样囊肿起源于异位胚胎残余组织的外胚层组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表皮带入的结果。1954年Choremis等注意到腰穿后产生表皮样囊肿,从而支持了外伤起因的学说1961年Blockey和Schorstein复习8例儿童病人资料,大都为治疗结核性脑膜炎行鞘内注射后发病。肿瘤可多发,由几毫米至数厘米大小不等。囊肿缺乏血管。在实验时直接把皮肤碎片注入小鼠的脊髓和额部可重复产生同样的囊肿。

发病机制

囊肿大多单发,亦可多发,偶与皮样囊肿同时存在并伴有先天性畸形或异常,如耳后藏毛窦、脊柱裂等。颅内表皮样囊肿可位于硬脑膜外、硬脑膜下、蛛网膜下腔、脑实质及脑室内等处,按起源部位好发于桥小脑角、鞍区、大脑半球、脑室内、四叠体区、小脑等处,约25%的囊肿可发生在颅骨板障或脊柱内。由于此囊肿的生物学特性,它可不局限于一处常从它所起始的部位呈指状突出伸入邻近的脑池、沟裂,甚至可穿入脑实质而沿着神经纤维素生长。因此有时可广泛地从颅后窝生长到颅前窝等处。

囊肿大多单发,亦可多发,偶与皮样囊肿同时存在并伴有先天性畸形或异常,如耳后藏毛窦、脊柱裂等。颅内表皮样囊肿可位于硬脑膜外、硬脑膜下、蛛网膜下腔、脑实质及脑室内等处,按起源部位好发于桥小脑角、鞍区、大脑半球、脑室内、四叠体区、小脑等处,约25%的囊肿可发生在颅骨板障或脊柱内。由于此囊肿的生物学特性,它可不局限于一处常从它所起始的部位呈指状突出伸入邻近的脑池、沟裂,甚至可穿入脑实质而沿着神经纤维素生长。因此有时可广泛地从颅后窝生长到颅前窝等处。

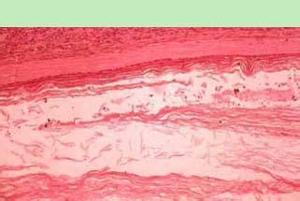

组织学上,表皮样囊肿的具体形态是色泽洁白带有珍珠光泽的圆形、结节状或椭圆形的肿物。包膜完整,可有钙化,表面光滑其囊壁薄而半透明,边界清楚,血运不丰富。其大小不等。囊内容物为干酪样物质,略带油腻,由脱落细胞堆积而成。由于含有大量胆固醇晶体,内容物呈现特殊的光泽,透过薄而透明的囊壁,肿瘤有特殊的外观瘤与邻近脑组织界线清楚,但因其囊壁很薄,且常广泛伸入各个角落及脑池内深部囊壁常与一些较大的血管、神经粘连或将其包绕在肿瘤内,给肿瘤全切带来困难。

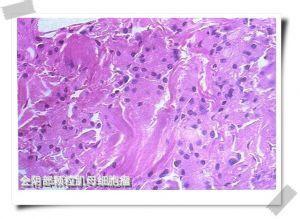

在显微镜下,可见瘤壁由两层组织构成,外层为一薄层的纤维结缔组织,内层为复层鳞状上皮,上皮层面向囊腔,表面有很多角化细胞,不断脱落形成囊内容物并使肿瘤不断增大,与肿瘤相邻的蛛网膜组织呈纤维增生及玻璃样变,有时还可见异位巨噬细胞、淋巴细胞及组织细胞的浸润。囊的内容物具有组织毒性,溢出到蛛网膜下腔可以引起肉芽样炎症反应。与囊紧邻的脑组织可有胶质增生。

表皮样囊肿偶有恶性变,呈浸润性生长,可恶变为鳞状上皮癌,有的可随脑脊液广泛播种转移。显微镜下,可见多边性赘生物,细胞核呈多形性,周边被成群坏死的细胞和稀疏的基质细胞包绕,并有细胞质原纤维。电镜下可见赘生物细胞核形状、大小不同,具有不规则的核膜。细胞质常含有电子密集的丝状体束,偶尔嵌入桥粒,这些桥粒连接部位是大量的和明显的浆膜内折处偶尔呈束状。

关于表皮样囊肿的发病机制,有较一致的看法,一般认为在胚胎期3~5周时,即在神经沟形成神经管时含上皮成分的包涵物,在神经管内发生滞留,这些滞留物成为日后发生表皮样囊肿的病理根源,随着不断有细胞角化脱落形成瘤内容物使肿瘤逐渐增大,出现临床症状而发病。另外尚有个别病例是由于头皮外伤、手术时将上皮植入而发病者。

诊断

根据其发病年龄、临床表现及辅助检查,定性诊断多不困难,尤其是年轻的三叉神经痛病人,病因多为表皮样囊肿。CT及MRI的临床应用使各部位的表皮样囊肿的定性定位诊断变得快速、准确、容易。甚至可以发现未意料到的病变。各常见部位的表皮样囊肿诊断要点如下:

(1)发病年龄相对较早而病程较长。(2)主要表现为三叉神经痛,或表现为脑桥小脑角综合征,但听力和前庭功能损害较轻。(3)脑脊液蛋白含量正常。(4)颅骨平片内听道正常。

(1)病史长进展缓慢。(2)出现原发性视神经萎缩和双颞侧偏盲等视交叉压迫表现。(3)垂体功能正常。

(4)颅骨平片蝶鞍大小正常、但视神经孔、视交叉沟等可有局限性破坏。

3.颅中窝表皮样囊肿。(1)以三叉神经损害为主病程长。(2)部分病例后期可出现颅内压增高。(3)颅底片常显示岩骨尖有边缘清楚的骨质缺损。(4)脑脊液蛋白含量一般不高。(5)耳前皮肤出现藏毛窦时,对定性诊断帮助很大。

(1)多见于青中年人。(2)当肿瘤没有造成脑室内梗阻或压迫重要结构以前可无症状,出现颅内压增高时一般肿瘤体积已长得较大可有轻偏瘫、偏身感觉障碍。(3)脑脊液蛋白含量一般正常。(4)CT及MRI可见点位表现的影像。

检查

除有颅内压增高征的表现外,各不同部位者亦有各自改变。脑桥小脑角表皮样囊肿可出现岩骨尖吸收,内听道外形正常;颅中窝表皮样囊肿可发生岩骨尖或岩骨嵴破坏;鞍区者蝶鞍多正常,一侧前床突或后床突有骨质改变,亦可有蝶鞍扩大及骨质破坏,累及眶内者可见眶上裂视神经孔扩大。板障内表皮样囊肿可见局限性圆形或椭圆形密度减低或骨质破坏,边缘锐利,有明显的骨质密度增高,边缘硬化带为其特点,内板破坏较外板严重。个别病例可见有钙化斑。

2.CT

表皮样囊肿在CT上的典型影像特征为均匀低密度区,CT值在-2~12Hu之间,低于脑脊液值,形态不规则,多为孤立,有占位效应。强化扫描一般无明显增强。Nosaka(1979)报告1例右脑桥小脑角原发性上皮癌,并复习文献13例,强化扫描影像增强并认为脑桥小脑角为表皮样囊肿恶性变的常见部位,占57.1%。

治疗

表皮囊肿以手术切除为原则要争取全切除,因为囊肿包膜是生长最活跃的部分。对那些与周围组织粘连较轻的囊肿,尤其是第四脑室的囊肿,可望做到全切除。而对囊肿与血管及其他重要结构粘连较重者许多作者认为全切除非明智之举,没有冒很大风险的必要可留下一部分囊肿壁。但应清除囊肿内容物并避免溢出,同时保护好周围脑组织,用生理盐水反复冲洗,以防止和减少术后脑膜炎的发生。这些病人术后一般可长期缓解,有生之年不再引起症状颅骨板障中的囊肿生长缓慢,而且小,对持续生长及有疼痛者应予全切除这些囊肿偶有恶变可能。表皮样囊肿术后约有40%因囊肿内容物(胆固醇及脂肪酸)溢出可并发无菌性脑膜炎,在脑室内囊肿或囊肿非全切者更为常见。故有主张术中应用含氢化可的松的液体冲洗,术后3周内逐步停用激素,以减轻症状。对由脑膜反应引起的脑积水,可进行CT随访。

对于颅后窝表皮样囊肿,尤其是颅后窝底、第四脑室者,可取中线枕下入路;中脑者可经幕下小脑上入路;鞍区者取翼点入路;中线旁跨越颅中窝和脑桥小脑角的哑铃型者,取一侧乳突后入路。

并发症

1.无菌性脑膜炎和脑室炎 是表皮样囊肿的最常见的术后并发症,主要是由于瘤内容物进入蛛网膜下腔或脑室内刺激脑组织引起,其发生率为10%~40%。多数病人在术后1~2周内发生。早期手术和采取显微手术行肿瘤全切除术是预防本并发症的根本措施,一旦发生可采用大剂量激素及抗生素,并及时腰穿放液或腰穿置管行脑脊液持续引流。多数病人经上述治疗可在术后1~4周内恢复正常。

2.脑积水 发生率较低,主要因反复脑膜炎或脑室炎所致,可采取对症治疗,炎症控制后可考虑行分流术。

3.慢性肉芽肿性蛛网膜炎 这是由于囊内容物反复排入蛛网膜下腔,刺激蛛网膜形成慢性肉芽肿可给予大剂量激素等对症治疗。

4.继发性脑神经功能障碍 囊内容物反复溢到颅内,引起脑神经周围纤维化因此,压迫神经而导致神经功能障碍。

5.恶性变 表皮样囊肿囊壁为典型的复层鳞状上皮,在一定条件下可发生恶性变成为鳞状上皮癌,多次手术后反复复发可发生癌变,尤其是脑桥小脑角表皮样囊肿。

当手术切除表皮样囊肿后,没有达到预期的目的或病情迅速恶化者应考虑表皮样囊肿恶性变。术后CT扫描示肿瘤部位出现肿瘤强化,亦应考虑恶性变的可能,应及时手术切除,术后放疗。迄今文献中记载恶性变者已有20余例。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

本病是一种良性皮肤附属器肿

本病是一种良性皮肤附属器肿 1.

1.