创伤后应激障碍

疾病病因

异乎寻常的创伤性事件是该病发生的直接原因。在我们的日常生活中,许多超出意料的事件都可以称为“创伤性”的,如离婚、失业或考试失败等。一般来说正常人在遭受这些伤害后,随着时间的推移,可自行缓解,但是部分人群由于性格内向、家境贫寒、存在精神障碍疾病等危险因素的影响,而成为创伤后应激障碍患者。

危险因素

创伤性事件是创伤后应激障碍发生的必备条件,但不是PTSD发生的充分条件,虽然大多数人在经历创伤性事件后都会出现程度不等的症状,研究表明只有部分人最终成为PTSD患者。许多因素影响到PTSD的发生,包括:

1、存在精神障碍的既往史与家族史;

2、儿童期创伤(如遭受忽略、性虐待、父母离异等);

3、性格内向;

4、创伤事件前后有其他负性生活事件;

5、家境贫寒;

6、躯体健康状态欠佳;

7、社会支持缺乏等。

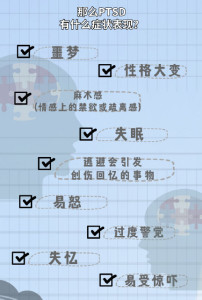

疾病症状

该病的患者主要以侵入性症状群、持续性回避、认知和心境的负性改变、警觉性增高为核心症状,多数患者在创伤性事件后的数天至半年内发病,病程至少持续1个月以上。

该病的患者主要以侵入性症状群、持续性回避、认知和心境的负性改变、警觉性增高为核心症状,多数患者在创伤性事件后的数天至半年内发病,病程至少持续1个月以上。

典型症状

1、侵入性症状群

在重大创伤性事件发生后,患者有各种形式的反复发生的侵入性创伤性体验重现。患者常常以非常清晰的、极端痛苦的方式进行着这种“重复体验”,包括反复出现以错觉、幻觉构成的创伤性事件的重新体验,称为闪回。此时,患者仿佛又完全身临创伤性事件发生时的情景,重新表现出事件发生时所伴发的各种情感。创伤性体验的反复侵入是PTSD最常见也是最具特征性的症状。

2、持续性回避

在创伤性事件发生后,患者对与创伤有关的事物采取持续主动回避的态度。回避的内容包括创伤性事件或与其高度相关的痛苦记忆、思想或感觉以及能唤起这些痛苦的情景、人、对话、地点、活动、物体等。

3、认知与心境的负性改变

(1)在遭遇创伤性事件后,许多患者出现与创伤事件有关的认知和心境方面的负性改变,患者可表现出无法记住创伤性事件的某个重要方面,对创伤性事件的原因或结果出现持续的认知歪曲,责备自己或他人,对自己、他人或世界出现持续放大的负性信念和预期,如认为“世界是绝对危险的”“没有人可以信任”等。

(2)患者会出现持续的负性情绪状态,对重要的活动失去兴趣,疏远他人,持续地不能体验到正性情绪。

4、警觉性增高

表现为过度警觉,惊跳反应增强,注意力不集中,易激惹,自我毁灭行为,部分患者会出现睡眠障碍。

并发症

1、睡眠障碍

部分创伤后应激障碍的患者可能会出现睡眠障碍,主要表现为入睡困难、睡中易醒及容易做噩梦等症状,常常难以治愈。

2、抑郁症

临床分类

根据疾病的严重程度,DSM-IV将创伤后应激障碍分为急性型、慢性型以及迟发型三种类型。

1、急性型的病程一般事件发生后3个月以内;

2、慢性型在事件发生后的3个月以上;

3、迟发型则在事件发生后的6个月以上。

流行病学

传染性

该病一般不会传染。

发病率

创伤后应激障碍的患病率报道不一,有研究显示创伤后应激障碍的终生患病率为为1%~14%,高危人群研究发现创伤后应激障碍的患病率为3%~58%。

好发人群

女性比男性更容易患病。

检查项目

预计检查

创伤后应激障碍患者在就诊时医生首先会对其进行体格检查,初步了解患者的精神状态,随后患者可能需要填写一些量表。

体格检查

医生会通过和患者进行沟通交流,观察患者的行为、情绪状态、言谈与思维、感知觉、认知功能、自知力等,以了解患者的精神状况。

其他检查

关于创伤后应激障碍的的筛查工具较多,例如SPAN、BPTSD、DRPST、和美国VA/DoDPTSD治疗指南中的四条目问卷。

鉴别诊断

诊断原则

一般来说,医生根据患者的病史、典型症状及相关检查可以对该病做出诊断。医生在诊断创伤后应激障碍的同时,需要排除一些容易该病混淆的情况或疾病,如正常生理反应、急性应激障碍、适应性障碍、抑郁症、强迫症、惊恐障碍等。

诊断依据

2、反复重现创伤性体验(病理性重现),可表现为不由自主地回想受打击的经历,反复出现有创伤性内容的噩梦,反复发生错觉、幻觉,反复出现触景生情的精神痛苦,面临与创伤事件相关联或类似的事件、情景或其他线索时,出现强烈的心理痛苦和生理反应。

3、对与创伤经历相关的人和事选择性遗忘,对未来失去希望和信心,内疚和自责,疏远他人,兴趣爱好范围变窄,持续地不能体验到正性情绪。

4、持续的警觉性增高,可出现入睡困难或睡眠不深、易激惹、注意集中困难、过分地担惊受怕。

5、对与刺激相似或有关的情景的回避,表现为极力不想有关创伤性经历的人与事,避免参加能引起痛苦回忆的活动,或避免到会引起痛苦回忆的地方等。

6、在遭受创伤后数日至数月后,罕见延迟半年以上才发生。

鉴别诊断

对重大灾难性事件的正常心理反应,一般持续时间较短,社会功能保持相对完整,通过有效的心理危机干预能迅速缓解,多表现为一过性的生理心理反应。

2、与急性应激障碍的鉴别

急性应激障碍在创伤性事件发生后紧接发生,除了可以出现PTSD的创伤后再体验、焦虑、回避与麻木等症状外,分离症状也比较多见。达到诊断的症状群至少持续3天,但大多会逐步缓解,不会超过4周,超过4周则诊断PTSD。而PTSD大多在创伤事件发生后数天直至半年内才逐渐出现症状,病情至少持续1个月以上,有些可持续多年,病程迁廷。有研究发现创伤性事件后急性应激障碍的发生在某种程度上可预测PTSD的发生,因为一部分会演变为PTSD,但并没有证据表明急性应激障碍必然会发展为PTSD。许多发生PTSD的患者创伤性事件后没有即刻发生急性应激障碍。

3、与适应性障碍的鉴别

适应性障碍的应激源主要是生活环境或社会地位的改变,而且这些改变是长期存在的,患者的人格基础在此病的发生、发展过程中起了重要作用,临床表现以抑郁、焦虑、害怕等,伴有适应不良的行为或生理功能障碍。而创伤后应激障碍的应激源几乎对每一个人来说都是严重的、异乎寻常的,临床表现是与创伤性事件有关的“三联症”。

4、与抑郁症的鉴别

抑郁症的核心症状是情绪低落和兴趣丧失。通常没有明显的生活事件,也没有与创伤事件相关的“三联症”之一的创伤后再体验症状。创伤后应激障碍患者有前述的特征症状,也可出现明显的抑郁症状,如丧失性创伤事件后失去亲人,内疚、自责。如果超出居丧反应的范畸,符合重型抑郁发作的诊断标准,可下抑郁症的共病诊断。

5、与强迫症的鉴别

强迫症患者,特别是有强迫思维的患者,其脑中也会不由自主地出现挥之不去的强迫思维,多数患者往往能认识到这些思维是没有必要的,从而出现反强迫的症状,而且这些强迫思维出现之前通常没有明显的创伤性生活事件,即使存在,其强迫思维也不一定与生活事件密切相关,这类患者多具有明显的强迫人格特征。创伤后应激障碍患者的“再体验症状”不是强迫观念,闯入脑海中的是既往发生过的创伤性事件,是相对固定不变的,而且患者并不会认为这种闯入性记忆是不恰当的,他只是希望这些痛苦的经历不要再出现。

6、与惊恐障碍的鉴别

惊恐障碍可以表现为发作性焦虑、恐惧感、窒息感,持续约数分钟缓解,有时容易与PTSD的再体验症状混淆。鉴别的要点是有无强烈的精神创伤史,惊恐症状是否与创伤有关。

疾病治疗

治疗原则

对于确诊为创伤后应激障碍的患者,药物治疗是该病的重要干预手段,可以帮助患者改善症状、治疗共患疾病、减轻那些干扰心理治疗和(或)日常功能的相关症状。另外心理治疗对于创伤后应激障碍也有一定的疗效,临床上常联合应用药物治疗和心理治疗。

药物治疗

1、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)

此类抗抑郁药的疗效和安全性好,不良反应轻。被推荐为PTSD的一线用药。常用氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等。抗抑郁药治疗不仅能改善患者存在的睡眠障碍、抑郁焦虑症状,也能减轻侵入性症状和回避症状。抗焦虑药能降低PTSD患者的警觉度、改善恐惧症状和抑制记忆再现。

2、苯二氮䓬类药物

如丁螺环酮、坦度螺酮等,能改善PTSD的核心症状、认知障碍,不损害精神运动功能,也不导致过度镇静、肌肉松弛等。

4、抗肾上腺素药物

可以帮助控制患者的攻击性和激惹的行为。

相关药品

手术治疗

该病通常无需手术治疗。

心理治疗

1、认知行为治疗(CBT)

认知行为疗法对急性和慢性PTSD患者的核心症状有确切的疗效。PTSD的CBT治疗包括正常的应激反应的教育,焦虑处理训练,对病理信念的认知治疗,对创伤事件的想象和情境暴露,以及复发的预防。PTSD认知行为治疗中的核心是暴露疗法,让患者面对触景生情的类创伤情境,唤起患者的创伤记忆,然后治疗这些记忆的病理成分。想象演练,延时的暴露技术,对PTSD及相关的焦虑或回避症状治疗有效。

2、眼动脱敏再处理(EMDR)

治疗时医生会让患者想象一个创伤场景,同时眼睛追踪治疗师快速移动的手指,然后集中调节其认知和警觉反应。反复多次,直至当移动眼球时,患者在治疗师指导下产生的正性想法能与场景联系起来,警觉反应减轻。有学者认为,EMDR之所以有效,可能与再暴露或修复创伤记忆时治疗师给予的正性反馈和指导有关,而不是因为任何快速眼球运动、节律或治疗中的其他生理效应所致。

3、团体心理治疗

许多人希望和有类似经历的人讨论他们的创伤。和别人一起分享自己的经历有助于更容易地谈论创伤并应对存在的症状。在团体心理治疗中,患者可以在相互理解的基础上建立人际关系,患者可以在小组中学习处理羞耻、罪恶感、愤怒、害怕等情绪。和小组其他成员一起分享有助于患者建立自尊和信心。

疾病预后

一般预后

创伤后应激障碍具有迁延性和反复发作性的特点,是临床症状最严重、预后最差的应激相关障碍,早期及时的干预和治疗对良好的预后具有重要意义。

危害性

1、患PTSD后,至少1/3的患者因为疾病的慢性化而终身不愈,丧失劳动能力。

2、一半以上的患者常伴有物质滥用、抑郁、各种焦虑框关障碍以及其他精神障碍。

3、PTSD患者的自杀率是普通人群的6倍。

治愈性

治愈率

由于缺乏大数据统计,因此具体的治愈率并不十分清楚。

复发性

创伤后应激障碍有反复发作的特点。

日常护理

日常中患者应多与家人或朋友沟通,抒发自己心中的感情,可多做一些有成就感的事情来振奋精神,同时保持良好的睡眠,避免过度劳累出现精神疲惫的情况。

心理护理

1、心理特点

创伤后应激障碍的患者在接触到与创伤有关的事件后,常会出现抵触、回避甚至情绪激动。

2、护理措施

(1)身边的好友和家人尽量提起与创伤有关的事件,避免刺激患者。

(2)家人、朋友多与患者沟通,给予患者一定的心理支持,帮助患者克服目前的心理障碍。患者自身可多做一些有成就感的事。

生活管理

特殊护理

该病患者会有自残或自杀的倾向,家属平时一定要关注患者的心理变化,一旦发现要及时阻止并就医,

饮食护理

饮食调理

通常饮食对于该病并没有明显的影响,患者可按照自己的喜好正常饮食。

饮食建议

合理饮食,保持营养均衡,多吃一些维生素、蛋白质含量丰富的食物。

饮食禁忌

尽量少吃辛辣、油腻等刺激性食物。

预防措施

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。