小儿利斯特菌病

概述

利斯特菌病(listeriosis)又译为李司忒菌病,是由单核细胞增多性李斯特菌[或译为产单核细胞性利斯特菌病(listeria monocytogenes)]引起的急性传染病。患者多在免疫功能低下时感染发病,多见于新生儿及免疫缺陷儿童。利斯特菌病是李斯单胞菌所致感染。利斯特菌有3个菌种,仅单核细胞增多性利斯特菌(listeria monocytogenes)可引起人类感染。

病理病因

发病原因

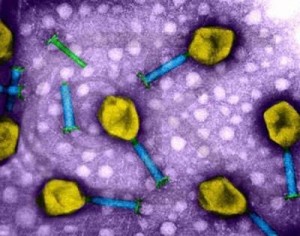

利斯特菌为革兰氏阳性,不耐酸,无荚膜,无芽胞,能活动的兼性厌氧杆菌, 长1~3μm,有鞭毛及动力。在多种培养基中生长,耐碱不耐酸。最适宜的培养温度为35~37℃,低于4℃生长较差,能发酵多种糖类,产酸不产气,过氧化氢酶阳性,甲基红及V-P反应阳性。世界各地均有发现,可见于非人类哺乳动物,鸟类,蜘蛛和甲壳类动物的肠内.

只有溶血性利斯特菌(主要有单核细胞增多性利斯特菌,利斯特菌ivanovii亚种和seeligeri亚种)可引起人类和家畜及野生动物患病.美国的发病率为≥7例/(100万人年)其中以新生儿和70岁以上的老人最常见,7月至8月为感染的高峰期.

通常因饮食污染的奶制品和生的蔬菜而感染,而且因为单核细胞增多性利斯特菌能在冰箱温度存活生长而更容易造成感染.直接接触也可引起感染[产前和分娩期母亲传给子代,特别是流产(利斯特菌感染可引起流产)],以及在屠宰过程中感染动物传给屠夫和屠宰场工人.免疫功能不全者容易发生感染,可多达2/3的病人受感染。

在含血清的葡萄糖蛋白胨水中能形成粘多糖荚膜。在血琼脂平板上可产生溶血环。在脑脊液标本中成对排列,形如球菌,可误为肺炎球菌。当革兰染色过度脱色其形状又如流感杆菌,有时与类白喉杆菌也极易混淆,则需按其生化特性等作鉴别。

发病机制

病菌自胃肠道侵入后,由小肠微绒毛的上皮细胞内摄作用所摄取,感染巨噬细胞,并随巨噬细胞播散至全身。李斯特菌可产生溶血素,后者可与细胞膜的胆固醇结合,并引起巨噬细胞的死亡。

病菌和结核分枝杆菌、沙门菌相似,是细胞内寄生菌,可以在单核-巨噬细胞内繁殖,多种因素能影响李斯特菌在细胞内生长及致病,如铁化合物、过氧化氢酶、过氧化物歧化酶、细菌表面成分及溶血素等。宿主对这类细菌的杀灭作用主要依靠细胞免疫。

斯特菌能导致一系列不同的疾病,其中最严重的是脑膜炎。感染从细菌与细胞表面的一种受体结合开始,并且能使细胞将其摄入。

实验证明,小鼠感染李斯特菌后,在脾脏和局部淋巴结引起T细胞的母细胞转化和繁殖。这种细胞如被动转移至正常小鼠,可使后者抵抗李斯特菌的致死性感染;而血清则不能被动转移抗病能力。T细胞的特异保护能力依赖于巨噬细胞。巨噬细胞在致敏的T细胞作用下,可迅速动员至炎症部位,吞噬致病菌,并增强杀灭致病菌的能力。

动物实验还证明,应用肾上腺皮质激素和(或)细胞毒药物可有效地抑制细胞免疫,使受小剂量李斯特菌感染的动物死亡。

孕妇受染后本身病情很轻,但如通过胎盘或产道传播给胎儿或新生儿时,常引起后两者严重感染。

胎儿病理检查可见全身各脏器有播散性、多发性针尖大小黄白色小脓肿,在肝脏最为显著,其次为脾、肾上腺、肺、胃肠道、中枢神经系统等。镜检有坏死灶和大量中性粒细胞及单核细胞浸润。坏死区及其周围可发现革兰阳性杆菌。脑膜炎患者尸检所见为化脓性软脑膜炎和室管膜炎,常伴有脾充血肿大,肝、肾上腺和肺有局灶性坏死和炎症。

症状体征

多见于新生儿及免疫缺陷病儿。新生儿病例可分为早发型和晚发型。早发型出现于出生后数天之内同时可见败血症和肺炎,偶可并发脑膜炎、患者的母亲常在分娩前数周患流感样病症、分娩时母亲可有发热,羊水可染绿色或棕色、新生儿往往早产,皮肤常见广泛性脓疱疹,同时可出现发热、嗜睡、腹泻、呼吸困难,偶见心肌炎、晚发型多见于足月儿出现在生后1~6周,症状较轻。

1、脑膜炎(脑膜脑炎) 多见于出生三天后的新生儿,症状类似其他化脓菌所致脑膜炎,重症可于24~48h内昏迷,少数起病慢,病程长而有反复,约1/4患者有局灶性神经损伤,多数患者脑脊液中白细胞数为(0.1~10)×109/L,其中2/3为多形核,半数葡萄糖含量<2.8mmol/L,蛋白质含量0.5~3.0g/L,可有惊厥,轻偏瘫,癫痫发作及脑疝形成等,于病初的3~10天仅有发热,头痛,呕吐等前驱症状,尔后出现不对称的第Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ对脑神经瘫痪,此外,尚可有共济失调,轻瘫及感觉迟钝等表现。

2、败血症败血症型利斯特菌病感染新生儿多见于出生后3天起病,其母多为无症状携带者,患儿多于分娩过程中经胎盘受感染,称为“肉芽肿性婴儿败血症”,本菌是继大肠杆菌和B组链球菌之后,第三种最常见的引起新生儿脓毒血症和脑膜炎的病原菌,临床表现与其他革兰阴性菌败血症相似,但白细胞分类中大单核细胞可高达8%以上,患者如无淋巴瘤,则有协助诊断的意义,血培养阳性可确诊。

3、新生儿败血性肉芽肿病 经胎盘感染,患儿多种内脏(肝,脾,肺,肾)及脑等组织呈现多发性脓肿及(或)肉芽肿,羊水混浊被胎粪所染,病人衰弱,常伴有结膜炎,咽炎,皮肤红丘疹,多发于躯干及肢端,患儿可出现呼吸及循环衰竭,病死率高。

4、妊娠感染 利斯特菌病患者中妊娠妇女占1/3,可发生于妊娠的任何时期,但以后3个月为多见,可有畏寒,发热,咽痛,肌痛,背痛,痉挛性腹痛和腹泻,体征无特殊,一般不影响胎儿,感染严重则可造成流产,死胎,早产或新生儿感染。

5、局灶性感染 可由局部接触或经血行播散而引起,利斯特菌所致感染性心内膜炎并非发生在免疫功能低下者,而与左心病损有关,主动脉瓣病变者占2/3,三尖瓣病变者占1/3,患者出现新的或改变的心脏杂音,脾大,肝大,CNS及肝脏等多种栓塞;发热最常见(占75%),本病病死率较高,其他局灶性感染可见于皮肤脓疱或溃疡,化脓性结膜炎,急性虹膜睫状体炎,颈淋巴结炎,关节炎,骨髓炎,腹膜炎,胆囊炎,尿道炎等。

依据临床特点,结合流行病学资料,新生儿及孕妇、年老体弱及有慢性疾病、免疫抑制、恶性肿瘤、器官移植、使用皮质激素及细胞毒性药物治疗者等,易患本病。患者的血液及脑脊液等,培养出病原菌可以确诊。

并发病症

早发型可并发脑膜炎,流产,死胎,早产,心肌炎,多脏器的播散性脓肿成肉芽肿,呼吸或循环衰竭。

重症可发生后遗症,肢体瘫痪、共济失调、失语、眼球运动麻痹、面肌麻痹、括约肌功能紊乱等。

1、孕妇妊娠5个月后患利斯特菌病发病者,胎儿可能受严重影响。

2、有脑膜炎者多数同时有败血症存在,部分病人可仅表现为败血症,其临床表现与其他细菌引起者并无特殊之处,利斯特氏菌还可引起心内膜炎,关节炎,骨髓炎,腹膜炎及胆囊炎,接触病畜还可引起化脓性皮肤感染或化脓性结膜炎。

检查鉴别

检查

在疾病早期取血、骨髓、脑脊液、受损皮肤粘膜及新生儿脐带残端、羊水、喉及外耳道分泌物、粪、尿等作细菌培养,均可分离到致病菌。

由于利斯特氏菌与葡萄球菌、链球菌(包括肺炎链球菌)等有相同的抗原,可引起交叉反应,故血清学反应对诊断帮助不大。

依据临床特点,结合流行病学资料,年老体弱及有免疫抑制、恶性肿瘤、慢性疾病、脏器移植、使用皮质激素及药物治疗者、新生儿及孕妇等均易罹患本病。确诊应作下列实验室检查:

1、血常规病人血白细胞总数常增高,分类中以中性粒细胞增多明显,单核细胞并不增多。

2、脑脊液常规脑膜炎患者脑脊液大多外观混浊,白细胞数为(100~10000)×106/L,其中2/3为多核细胞,蛋白质含量增高达0.5~3.0g/L,而糖量降低者仅占40%。未合并脑膜炎的患者脑脊液常规多为正常,或仅有轻度蛋白质含量增高及淋巴细胞增多。

(1)细菌涂片:取脓性分泌物、穿刺液、脑脊液、活组织细胞、胎儿粪便等涂片,行革兰染色检查。免疫荧光法比较特异灵敏,但结果也需仔细判断。但据报道脑脊液镜检有2/3的病人标本为阴性。另外由于该菌形态上往往易与肺炎链球菌、流感杆菌、白喉杆菌等混淆,故须仔细鉴别。免疫荧光法比较特异灵敏,但结果也需认真判断。

(2)细菌培养:在疾病早期取血、脑脊液、骨髓、羊水、胎粪、胎盘、新生儿脐带残端、受损皮肤或黏膜、孕妇阴道排泄物等作细菌培养,可分离到致病菌。标本送检时最好注明“疑似利斯特菌病”,防止误认为是污染菌而提前抛弃,不作进一步鉴定。对肉芽肿病、新生儿败血症应取胎粪、羊水或孕妇阴道排泄物作培养对本病诊断重要的一点是从上述标本中分离到细菌时应进一步作生化和动物接种,以肯定为利斯特菌。当标本中细菌种类较多时可用冷增菌的方式进行分离。标本染色后,可通过触酶试验将其与链球菌属相鉴别;在液体培养基中有动力,可将其与棒状杆菌属相鉴别。

4、动物接种:利斯特菌接种兔或豚鼠结膜囊1~5 天后可发生结膜炎(Anton 试验);注入兔静脉3~6 天后可见单核细胞增多;注入小鼠腹腔1~3 天后发生肝脓肿,通常少用。

5、血清学检查 对该菌的抗体反应主要是IgM抗体升高,双份血清抗体效价递升有助于诊断。但血清抗体检查对本病诊断价值有限,只用于流行病学研究。主要原因是由于:

(1)该菌与葡萄球菌、链球菌、肺炎链球菌等其他革兰阳性菌具有共同抗原,常呈交叉反应,出现假阳性。

(2)血清抗体检测的灵敏度差。

(3)新生儿及免疫缺陷患者血清中的特异性抗体常不升高。

6、分子生物学检测 近年来应用核酸分子杂交技术及PCR方法来进行临床诊断,应用PCR方法可在250µl血液中测出1×104 cfu的利斯特菌。敏感性强。

7、实验室检查:患者血白细胞总数常增高,中性粒细胞比例增多。致病菌虽命名为产单核细胞性李斯特菌,但临床罕有传染性单核细胞增多症样单核细胞增多。脑膜炎患者脑脊液多数外观混浊,蛋白质和中性粒细胞增多,白细胞数(100~10000)×106/L,而糖量降低者仅40%。少数患者脑脊液澄清,分类白细胞以单核细胞为主。脑脊液涂片仅25%可发现革兰阳性杆菌,培养则多为阳性。

鉴别

应与流感、粟粒性结核、伤寒、传染性单核细胞增多症、败血症等鉴别。

流感典型的临床症状是:急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般秋冬季节是其高发期,所引起的并发症和死亡现象非常严重。与利斯特菌病的感染症状相似,在临床上要注意鉴别。

用药治疗

治疗

本菌对青霉素G、氨苄西林(氨苄青霉素)、氯霉素、庆大霉素、链霉素及红霉素等均敏感、但对磺胺、杆菌肽不敏感、所有头孢菌素都无效。

脑膜炎时因病情较重,常用2种抗菌药物联合治疗。一般为氨苄西林(氨苄青霉素)加庆大霉素或氯霉素加氨基糖苷类抗生素,疗程3周,疗效颇佳,氨苄西林(氨苄青霉素)剂量为150~200mg/(kg·d),分次静注或肌注。其余抗生素用量与治疗其他细菌性脑膜炎相同。

治疗开始优先选用氨苄青霉素加一种氨基糖苷类药物。氨苄青霉素或青霉素与氨基糖苷类或利福平的协同作用已得到证明。

甲氧苄啶-磺胺甲噁唑和亚胺培南对单核细胞增多性利斯特菌具有较好的活性,但此方案在新生儿中尚未有很好的评价。

在观察到临床的疗效反应后可仅给予氨苄青霉素,14天一般即可,但最佳疗程尚不明确。应给予有败血症的新生儿其他辅助治疗(见上文新生儿败血症),对重症患儿应考虑作引流/排脓治疗。

预后

自强调早期诊断和早期应用抗生素以来,新生儿利斯特菌病的早发型病例病死率约为30%,晚发型约为10%。

利斯特菌性脑膜炎的总病死率约为30%,若伴有恶性肿瘤或原本免疫功能低下者则更高,患中枢神经系统实质性病变和心内膜炎的病死率可达50%。

疾病预防

凡是免疫功能障碍的人群应避免与李利斯特菌病患者接触。应积极治疗孕妇利斯特菌病可一、预防新生儿或胎儿感染。在新生儿室发现该病时,应进行隔离防止传播。

以前生育过利斯特菌感染的新生儿母亲应在妊娠的第三期作宫颈分泌物和大便培养,以确定是否为单核细胞增多性利斯特菌的带菌者。然后可在产前和分娩时进行一、预防性治疗,以防止对新生儿的垂直方式传染。但这一方法的价值尚未被证明。

另外由于利斯特菌病是由食物经口感染的,因此要重视饮食卫生,如不喝生牛奶、不吃生蔬菜及未经煮透的肉类食品等。应避免食品被单核细胞增多性利斯特菌污染(如未消毒的牛奶,被牛羊污染的蔬菜),因为它们会引起母亲和胎儿的感染。

1、肉类、禽类、鱼类等食物,要完全煮熟后才能食用。大多数肉类温度要达到71℃,才能够完全熟透。禽类腿部的肉要达到82℃才能煮熟。如果你无法测量肉的实际温度,那就等到肉里不带血丝,鱼肉的中间部位不再透明时再吃吧!为了保险起见,最好能够完全煮沸。要注意,食物煮熟之前,一定不要品尝。

2、不要直接吃熟食,烟熏的肉类、鱼类,腌制的鱼类、肉类。吃之前,一定要加热到冒出热气才行。有些食品是预先加热过的,比如热狗,但最好也要重新加热到冒出热气再食用。那些不需要冷藏的罐装食品或耐贮存食品则可以直接食用。

3、剩菜要充分加热后再吃。

4、不要食用未经高温消毒的牛奶或奶制品,除非它们的标签上标明了是由经过高温灭菌后的牛奶制成的。

5、水果及蔬菜要彻底清洗干净或削皮后再吃。

7、那些易腐烂的食品及熟食,一旦打开包装,即便没过保质期,也应该尽快吃完,因为包装上的保质日期通常是针对未开封的食品而言的。

8、最后,为了保证食品不受各种致病菌的污染,最好将冰箱冷藏室的温度设定在2~4℃之间,冷冻室的温度设定在–18℃或以下。你可以用一个温度计,来随时监控冰箱内的温度。

需要注意的是,利斯特菌病是一种很顽强的致病菌,即使在低温状态下,它们依然可以生存、繁殖,所以,剩菜及熟食都应该尽量充分加热后再食用。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。