小儿特发性肺纤维化

病因

本病的病理特征为弥漫性肺泡炎和肺间质纤维化,而病因不明,多认为与遗传和免疫因素有关;可能与病毒和细菌感染、吸入粉尘和气体以及药物可能为诱发因素。现多认为属免疫异常,可能是一种免疫复合物疾病。有人认为属结缔组织病和自身免疫性疾患,但均未能证实。本病又与遗传因素有关,因有些病例有明显家族史,可发生于孪生儿。

临床表现

可发生于少年儿童,最小可见于4个月婴儿。起病多隐匿。发病于6个月以前者病程多为急性6个月~2岁可为急性或慢性,发生于2岁以后者多为慢性。临床症状以干咳较为常见,可伴血痰,气短,进行性呼吸困难,活动后加重及发绀为主。一般不发热,可有体重下降,疲乏无力食欲减退及肺心病。最后发展为呼吸衰竭及右心衰竭。大多数患儿死于呼吸道感染并发的呼吸衰竭。体检见患儿发育不良肺叩诊清,在肺底部可闻细小捻发音,称Velcho啰音,有明显杵状指(趾)。

检查

1.一般检查

30%~50%患儿可有类风湿因子和抗核抗体阳性,部分患儿血沉增快可有高丙种球蛋白血症,冷球蛋白阳性。可见嗜酸细胞增多。

早期为低氧血症不伴高碳酸血症,但晚期可发生高碳酸血症。低氧血症与用力或运动相关,即用力或运动时低氧血症加重。

3.肺功能测定

表现为限制性通气障碍。所有肺容量值成比例地明显下降,如肺活量、功能残气量、肺总量值明显下降;肺顺应性和弥散功能亦明显降低,后者出现早、检出率高。

5.肺活检

肺活检被认为是诊断本病的有力检查方式。要取得肺部有代表性的标本至少在两个不同的部位活检,应避免在肺尖和中叶,多在同侧的上叶和下叶开胸或经电视胸腔镜。肺活检能更精确区分炎症和纤维化的范围,对确定肺泡炎症的活动程度和末期肺纤维化有一定的诊断价值。

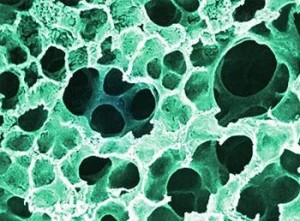

组织病理表现为:肉眼观早期可正常但可见肺泡壁、肺泡及支气管周围有淋巴细胞、浆细胞浸润,偶有嗜酸性粒细胞浸润;晚期则呈弥漫性蜂窝样改变。低倍镜下为不均匀分布的正常肺组织、间质炎症、纤维化和蜂窝样改变,以周边肺实质最严重。间质炎症是片状分布,包括肺泡间隔淋巴细胞和浆细胞浸润,伴有肺泡Ⅱ型细胞增生。

6.其他检查

(1)X线检查肺X线变化往往与病理变化一致,显示广泛的颗粒或网点状阴影或小结节影。后期示中下肺野弥漫网点状阴影,随纤维化越趋加重出现粗索条状阴影。当间质纤维组织收缩,肺泡及细支气管扩大形成蜂窝状肺有时可见气胸,纵隔及皮下气肿常有继发感染表现。

(3)肺功能减退气道阻力并不升高,但有限制性通气障碍伴肺容量减少,肺活量减少,肺顺应性减退,肺弥散功能降低。

(4)CT显示广泛网点状结构,混有小囊状影,肺纹理增多、延伸可见与胸膜平行的条状影和点状影,肺透亮度增强等。

(5)高分辨力CT(HRCT)显示微细结构改变。①毛玻璃样高密度影其中可见细小支气管扩张形成的多囊状改变,为间质肺纤维化的早期改变。②胸膜下线表现为胸膜下弧线影宽3mm,见于肺纤维化初期。③小叶间隔不规则增厚,与肺及胸膜的交界面不规则,小叶结构变形。④弥漫或片状分布的蜂窝状低密度影区,多位于胸膜下区(直径1cm)。

诊断

诊断主要根据临床症状,肺X线改变及肺功能测定。确诊有赖于肺活检,支气管肺灌洗液检查可见中性粒细胞,有巨噬细胞增多及胶原酶增加。

1.病史

发病年龄可早自幼婴,迟至成人,国外报道新生儿期也可发病呈家族性发病时女孩多见。

2.临床表现症状

典型者表现为无痰干咳和隐匿性发作的呼吸困难,病初在用力运动时发生,然后呈进行性发展,至休息时也出现呼吸困难;随病情进展出现低氧血症的一系列症状,如食欲不振、生长不良、多关节痛、乏力及特异性胸骨或胸骨下疼痛,也可并发咯血及自发性气胸。

3.体征

典型体征为呼吸浅快两肺底吸气末细湿啰音,杵状指(趾)(早期不典型可见甲床下毛细血管充血、扩张,甲床呈明显红色),中央性青紫。病情后期可出现水肿、肝大、P2亢进等体征。

鉴别诊断

需与许多肺部疾患致肺间质炎症或纤维化者鉴别,并与在X片上表现为网状或结节状阴影者相区别。首先应与粟粒性结核及浸润性肺结核区别,其次应与脱屑性间质性肺炎(DIP)和淋巴细胞间质性肺炎(LIP)、肺巨细胞包涵体病、各种慢性间质性肺炎、嗜酸细胞性肺炎、肺含铁血黄素沉着症、外源性过敏性肺泡炎、肺结缔组织病及结节病等相鉴别。

并发症

治疗

无特殊疗法,治疗原则是控制感染、控制肺纤维化的发展和对症处理。雾化给氧常用于急性期,皮质激素对早期病例纤维化不明显者可有疗效,能缓解部分症状,但并不能使本病彻底治愈。有报告,环磷酰胺及硫唑嘌呤等免疫抑制药有效,也有用抗疟药(氯喹)治疗者有人试用胶原纤维抑制剂D-青霉胺治疗,未获肯定疗效。本病预后不良。病情急者可于数月内死亡,进行性者多于2年内死于呼吸衰竭及肺心病,慢性者可存活20余年。近年国外考虑应用肺移植来治疗,但尚无定论。

预后

预防

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。