四川并殖吸虫病

名称

概述

斯氏肺吸虫病(paragonimiasisskrjabini)又称四川并殖吸虫病,是由斯氏肺吸虫(Paragonimusskrjabini)寄生人体所致,其蚴虫在体内各处游走,引起皮下组织器官的炎症性坏死性过敏性囊肿性病变。 临床特征主要为皮下游走性囊肿性结节。

流行病学

病因

环境因素(55%):

个人卫生不洁或不注意公共卫生,经过接触虫卵或成虫直接传播。

个人卫生不洁或不注意公共卫生,经过接触虫卵或成虫直接传播。

饮食因素(45%):

饮食中食物被污染,导致食用进虫卵。第一中间宿主主要是溪蟹,终宿主为果子狸,犬,猫,豹等,猴,犬,大鼠和兔已实验感染成功,人是异常宿主。

斯氏肺吸虫成虫虫体狭长、两端较尖,略成梭形。大小(11~18.5)mm×(3.5~6)mm。皮棘以单生为主,呈凿状形。腹吸盘略大于口吸盘鶒,位于体前1/3。卵巢分支细长,位于腹吸盘之后。睾丸呈分支状位于体中后1/3处。虫卵椭圆形,稍不对称,大小不一,卵壳厚薄不均,内含1个卵细胞和9~12个卵黄细胞。生活史与卫氏肺吸虫相似,第一中间宿主主要是溪蟹,终宿主为果子狸犬、猫、豹等,猴、犬、大鼠和兔已实验感染成功人是异常宿主。

发病机制

因人体并非四川并殖吸虫等的适宜宿主所以在体内不能发育成熟,其童虫到处游窜以寻找适宜的寄生场所,引起皮下组织、肺、脑肝等脏器的损伤和病变鶒。其主要病变为片状或带状出血坏死灶虫体窜行所形成的隧道及酸性粒细胞性脓肿,有时在病灶中找到童虫,但从未发现有虫卵。

实验室检查

其它辅助检查

X线胸部检查可见较淡的斑片状、出血性、炎症浸润阴影,持续较短暂;罕见囊肿阴影。

临床表现: 潜伏期多数为3~6个月,以蚴虫移行症为主要临床表现。

1、肝脏损害肝组织的早期病变为片状或带状出血坏死,后可形成嗜酸性脓肿,其中心为大量嗜酸性粒细胞、坏死组织碎屑或夏科-莱登晶体。在脓肿完全吸收区可见胶原纤维增生,个别部位可形成假小叶鶒。故部分病人在临床上可出现肝脏肿痛、肝功能异常。

2、皮下游走性结节皮下肿块多见于胸腹部初期边界不清,水肿状以后逐渐萎缩,界缘清楚,直径多数在3、4cm,偶见10cm。局部可有隐痛及瘙痒,单个或多个聚集具游走性,此起彼伏。

3、肺部症状 虫体健康搜索在肺部病变与肝脏基本相同。病人可有咳嗽,痰中带少量鲜红血丝,胸腔积液时胸水草黄色或血性,内含大量嗜酸性粒细胞

4、其他部位症状 蚴虫移行至脑部时可出现头痛、呕吐癫痫、脑膜刺激征,蛛网膜下腔出血但较卫氏肺吸虫少见;其中多数伴有脑部症状,如视盘水肿、充血、单侧眼球突出、眼睑闭合不全、视力下降睑下垂、复视等症状。小儿可有肺吸虫性心包炎,常有心慌、气促、咳嗽和水肿等。X线B超CT或心电图检查可提示心包积液,部分出现缩窄性心包炎。

并发症

诊断

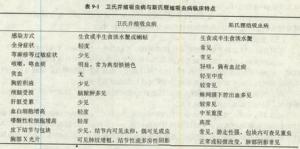

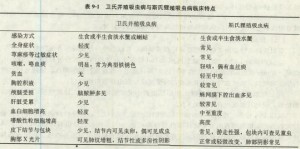

1、临床诊断 与卫氏肺吸虫病相同临床表现以皮下结节多见。外周嗜酸性粒细胞显著增多。

2、实验诊断

(1)皮下肿块活组织检查,发现嗜酸性肉芽肿及斯氏肺吸虫蚴虫即可确诊。

(3)痰、粪便及皮下肿块不能发现虫卵。

(4)X线胸部检查可见较淡的斑片状、出血性、炎症浸润阴影,持续较短暂;罕见囊肿阴影

治疗

同卫氏肺吸虫病,吡喹酮和硫氯酚疗效似不及卫氏肺吸虫病。心包积液者在药物治疗同时行心包腔穿刺抽液;心包缩窄者应及时做心包部分切除术。应加强基础护理,特别对于胸腔积液、肝损害脑部症状和心包炎的患者应密切观察病情变化及药物疗效反应,必要时进行适当处理。

(1)吡喹酮

对卫氏和四川并殖吸虫均有较强的杀灭作用,疗效高、疗程短,服用方便,是目前治疗并殖吸虫的受训药物,剂量为每日25mg/kg,分3次口服,连服2日。副作用轻,偶见心电图改变、血清转氨酶升高、中毒性肝炎等。

(2)硫氯酚

对并殖吸虫囊蚴虫有明显杀灭作用,可能对虫体有麻痹作用,疗程长,剂量为每日50mg/kg,分3次口服,连服10―15日,或隔日口服用20―30日为一疗程。治疗脑脊髓型为2―3个疗程。副作用主要有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、头痛、荨麻疹,偶见中毒性肝炎。

(3)三氯苯达唑:剂量为10mg/kg,每日2次,连用3日。

(4)双二氯酚(别丁):口服:每日每千克体重50~60mg(成人与小儿同)。可将全日量分3次服,隔日服药,疗程总量30~45g。毒性低,口服易吸收。副作用有头晕、头痛、消化道反应、皮疹等,偶可出现心悸、面色潮红反应。发生肝脏损害,应立即停药。

(5)六氯对二甲苯(血防-846):每日50mg/kg,分1~2次(超重者按50kg计算),一疗程6~12日。对肺吸虫病也有良好疗效。副作用为胃肠道反应和头痛、头晕等,偶有急性溶血性贫血和精神症状。

(6)颅内高压时应用脱水剂,癫痫发作者可用镇静剂。继发细菌感染时,应加用抗生素。

预后

斯氏并殖吸虫较少侵犯脑部,童虫寿命较短,较易恢复,后遗症少故预后佳。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

斯氏

斯氏