肉孢子虫病

疾病描述

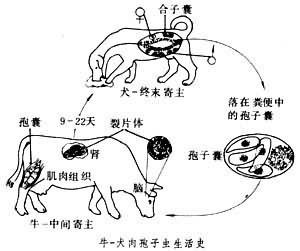

肉孢子虫属真球虫目、肉孢子虫科,本虫最早于1882年在猪肉中发现,到20世纪初才被确认为一种常见于食草动物(如牛、羊、马和猪等)的寄生虫。该虫所致肉孢子病为一种人兽共患性疾病,呈世界性分布,主要对畜牧业造成一定危害,偶尔寄生于人体。肉孢子虫虫种有两种。即猪人肉孢子(S。suihominis Taelros et Lasrman,1976),中间宿主为猪;人肉孢子虫(S。hominis Railleita et Lucet,1891)重金宿主为牛。上述两种均寄生于人的小肠,故又统称人肠肉孢子虫。此外,以人为中间宿主,在人的肌肉组织内形成肉孢子虫囊的为人肌肉肉孢子。也称林氏肉孢子虫。其终宿主尚不清楚。这三种肉孢子虫在我国均有人体病例报道。1983年左仰贤首次在我国云南发现2例猪人肉孢子虫病人,1986年李逸明和连自强在云南耿马县首次报道了人体自然感染人肉孢子的病例。

疾病病因

一、发病原因

肉孢子虫可以终宿主形式,也可以中间宿主形式使人致病。已知寄生于人的肉孢子中有3种,即林氏肉孢子虫(Sarcocystis lindemarni)、牛-人肉孢子虫(Sarcocystis borihominis)、猪-人肉孢子虫 (Sarcocystis suihominis)。 狗和猫是林氏肉孢子虫的终宿主,牛、猪分别为人肉孢子虫和猪肉孢子虫的中间宿主。人可因吃含有包囊的牛、猪肉而成为其偶然的终宿主受到感染。当人误食终宿主排出的粪便中的成熟卵囊时,人成为中间宿主受到感染。

肉孢子虫可以终宿主形式,也可以中间宿主形式使人致病。已知寄生于人的肉孢子中有3种,即林氏肉孢子虫(Sarcocystis lindemarni)、牛-人肉孢子虫(Sarcocystis borihominis)、猪-人肉孢子虫 (Sarcocystis suihominis)。 狗和猫是林氏肉孢子虫的终宿主,牛、猪分别为人肉孢子虫和猪肉孢子虫的中间宿主。人可因吃含有包囊的牛、猪肉而成为其偶然的终宿主受到感染。当人误食终宿主排出的粪便中的成熟卵囊时,人成为中间宿主受到感染。

二、发病机制

林氏肉孢子虫包囊含毒素,但对人的毒性不明显。肉孢子虫在人体内酶的作用下囊壁破裂可释放出一种很强肉孢子霉素,毒素可作用于神经系统、心、肾上腺、肝和小肠等,可引起神经症状及作用部位炎性反应,严重者内毒素休克,甚至死亡。肌肉中的肉孢子囊可破坏肌肉细胞,当孢子囊长大时可造成邻近细胞的压迫性萎缩,引起肌肉疼痛。

三、病理病变

1.肠道病变:症状表现为腹胀、腹泻、腹痛。肠道病理改变轻微,有时可见肠系膜淋巴结水肿、坏死,严重者可出现坏死性肠道炎性病变。

2.肌肉病变:临床表现主要是肌肉疼痛。肌肉改变常见为皮肌炎和肌炎。肌肉组织可出现点状出血、结节性肉芽肿或心肌灰白色病灶。镜下可见肌肉组织变性,间质纤维化,横纹肌出血,皮下肿胀。心肌营养不良与肌纤维变性等。

症状体征

人体感染后主要可出现消化道症状如间歇性腹痛、腹胀、腹鸣、腹泻、食欲不振、恶性、呕吐、严重者可发生贫血、坏死性肠炎等。在人肌肉中的溶孢子虫囊可破坏所侵犯的肌细胞,当长大时可造成邻近细胞的压迫兴味索,伴有肌痛、皮下肿胀等,如囊壁破裂可释放出一种很强的毒素—肉孢子毒素作用于神经系统、心肾上腺、肝和小肠等,大量时可致死。

诊断检查

诊断

并发症

治疗

肉孢子虫病的治疗尚处探索阶段,暂无特制药物。由于多数患者病情轻微,故一般不需药物治疗。肠型住肉孢子虫病可用磺胺嘧啶、复方新诺明、吡喹酮治疗,肌肉型住肉孢子虫病通常可用抗球虫药物。其他对肉孢子虫也有抑制作用的药物,例如土霉素、磺胺喹恶啉加乙胺嘧啶、莫能霉素及伯氨喹等。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 普伐他汀