类圆线虫病

病因学和发病机制

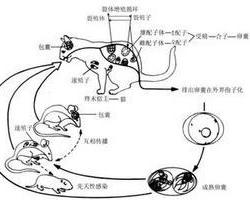

类圆线虫病流行于整个热带和亚热带,包括美国南部的农村地区。成虫生活在十二指肠和空肠的粘膜及粘膜下,排出的虫卵立即孵化释出杆状蚴,后者移行到肠腔随粪排至体外,在土壤内数天后转化为感染性丝状蚴,和钩虫一样,该幼虫钻入人的皮肤,移行经肺到达肠道,约2周在肠道内成熟。

在土壤中,经几代自由生活世代后又可回复到寄生世代。丝状蚴可不经土壤期而直接钻入结肠或皮肤。在卫生条件差的情况下,感染多系裸露的皮肤与污染土壤中的幼虫接触所致。精神病院和日托中心以及乱交的同性恋中的大多数感染乃经粪-口途径的人-人直接传染所致。

可发生自体再感染,这种再感染可引起极高的虫负荷(超感染综合征),也可解释为什么有的感染可持续数10年。超感染综合征常见于细胞介导免疫缺陷者,偶尔也可见于胃酸缺乏或便秘的人,发生于健康人则甚为罕见。快速的自家感染和超感染常发生于亲人T淋巴细胞Ⅰ型病毒感染者或接受免疫抑制药物的人,但艾滋病患者的弥散性类圆线虫病则并不常见,即使人群中类圆线虫病感染率几乎达50%的非洲国家也如此。免疫抑制可导致以前患有无症状感染的人发生严重的超感染。

症状和体征

虽然≥75%的感染者可有嗜酸性细胞增多,但一半以上的感染者是无症状的。这种嗜酸性细胞增多可被类固醇激素或细胞毒性化疗药物抑制,但这有增加超感染的危险。皮肤症状在急性期不常见,在慢性类圆线虫病中则无。幼虫流(larva currens)是一种迁移和行性的荨麻疹样病变,常见于臀部,肛周或股部,具有诊断特征性。但别的非特异的斑丘疹或荨麻疹也可发生。多数病例无肺部症状,然而重度感染可产生Löffer综合征。偶尔幼虫可在支气管粘膜成熟而产生慢性支气管炎和哮喘。

虽然≥75%的感染者可有嗜酸性细胞增多,但一半以上的感染者是无症状的。这种嗜酸性细胞增多可被类固醇激素或细胞毒性化疗药物抑制,但这有增加超感染的危险。皮肤症状在急性期不常见,在慢性类圆线虫病中则无。幼虫流(larva currens)是一种迁移和行性的荨麻疹样病变,常见于臀部,肛周或股部,具有诊断特征性。但别的非特异的斑丘疹或荨麻疹也可发生。多数病例无肺部症状,然而重度感染可产生Löffer综合征。偶尔幼虫可在支气管粘膜成熟而产生慢性支气管炎和哮喘。

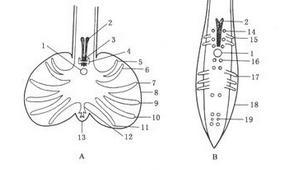

十二指肠和近段空肠的感染可损害粘膜和粘膜下层,引起的症状有上腹部疼痛和触痛,腹泻,恶心,呕吐,便秘和体重减轻。慢性感染可导致葡萄糖吸收不良和失蛋白肠病。

超感染时,雌性成虫集中在小肠上段,而丝状蚴则侵犯肠道的别处。早期的胃肠道症状包括恶心,呕吐,腹泻和腹痛。未治的感染可引起肠梗阻,阻塞,消化道大出血,严重吸收不良和腹膜炎。肺部症状包括咳嗽,咳痰,呼吸困难,咯血,支气管痉挛和呼吸衰竭。胸部X线检查可显示弥散性间质浸润,实变或脓肿。

移行的幼虫可感染中枢神经系统,导致类圆线虫性脑膜炎,脑脓肿和脑的弥散性受侵。肝脏感染可引起胆汁淤积性和肉芽肿性肝炎。继发性革兰氏阴性菌脑膜炎,肺炎和菌血症的高发病率可能系肠粘膜的破裂或移行幼虫带菌感染所致。感染若发生在免疫抑制的病人则往往是致死的。超感染综合征若不加治疗其死亡率接近100%;若给予治疗,死亡率为50%~80%。

诊断

一次粪便显微镜检查幼虫的检出率约25%,多次粪便浓集检查或锌漂浮法,Baermann法或琼脂平板法,可使敏感性提高到≥85%。若标本在室温内放置数小时,杆状蚴可变为细长的丝状蚴而导致误诊为快速超感染。对低度感染需用尼龙线胶囊法或采用吸引技术从小肠近段获取标本,后者应在内镜下进行,以便对十二指肠和空肠的可疑病变区作活检。超感染综合征时,在粪便,十二指肠内容物,痰和支气管灌洗液中可找到丝状蚴,有时在脑脊液,尿液,胸水或腹水中也能找到。

酶联免疫吸附试验(ELISA)诊断无并发症类圆线虫病的敏感性为80%~85%,但在其他肠道线虫感染的人可产生假阳性。其他血清诊断试验尚未商品化。

预防和治疗

原发性感染的预防与钩虫相同,为预防高度致死的超感染综合征,对可能接触过(甚至很久前接触过)类圆线虫的病人,有不明原因嗜酸性细胞增多的病人和症状提示患类圆线虫病的病人,在接受皮质类固醇或其他免疫抑制治疗前,均应作多次粪检,必要时作尼龙线胶囊检查或十二指肠引流。若被感染,应立即治疗,在免疫抑制治疗前应有寄生虫学治愈的证据。患有再发性类圆线虫病并有免疫抑制的病人,需每月用噻苯达唑治疗。

噻苯达唑是首选药物,对无并发症的感染,25mg/kg每日口服2次,连服2日(每日最大剂量不超过3g),可获80%~90%的治愈率;可能需要重复疗程或将药物直接滴入肠道上段。治愈需经多次粪检和尼龙线胶囊检查证实。对超感染综合征,25mg/kg每日口服2次或经鼻饲管给药,疗程至少5~7日,而且在各处的寄生虫都消失后,治疗仍需继续数日。必须长期进行粪检和肠道上段标本检查的随访。噻苯达唑的副作用常见,有时甚至很严重,副作用有恶心,呕吐,腹痛,眩晕,头痛,感觉异常,不适,瘙痒和潮红。

伊维菌素(ivermectin)20μg/(kg。d)口服1~2日对类圆线虫很有效,而且副作用比噻苯达唑小。甲苯达唑和阿苯达唑的抗虫作用不及噻苯达唑,故不推荐用于治疗本病。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 地衣芽胞杆菌活菌制剂

下一篇 羟甲烟胺