卡他莫拉菌感染

病因

(一)发病原因

MC在血平板、巧克力平板等各种培养基上生长良好,菌落呈“冰球”状。菌落光滑、直径1~3mm,不透明,乳白色,易从培养基上刮下。本菌无芽孢、无鞭毛,形态上易与其他奈瑟菌属相混淆。MC可产生氧化酶、触酶和DNA酶。菌体基因组DNA中G C含量为40.0~40.3mol%。对MC表面结构的认识有利于阐明细菌的致病机制、人体对细菌的免疫反应过程、疫苗的研制等。将不同地区分离到的MC经对细菌外膜蛋白(outer membrane protein,OMP)进行纯化、十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)分析发现其成分高度相似。主要OMP的特性已经阐明,并用于疫苗的研制。MC外膜包含有类脂-低聚糖(LOS),由一个类脂A核与低聚糖偶合。95%的分离菌中含有三种主要的抗原LOS,根据LOS分子末端连接的糖的不同而分为不同的血清型。LOS可能也是MC致病的毒力成分。大多数MC都表达菌伞,菌伞与人体上皮细胞的糖(神经)鞘脂受体结合,从而黏附在呼吸道上皮细胞上,启动感染的过程。

(二)发病机制

MC可引起儿童和成人黏膜感染。细菌自呼吸道定植的部位可向邻近区域扩散出现感染的临床症状。鼻咽部的MC可经由欧氏管进入中耳导致中耳炎。有研究证实引起中耳炎的致病菌包括MC在呼吸道的定植是发生中耳炎的首要步骤,然而有病原菌的定植并不一定引起感染。成人COPD患者MC自正常寄植部位如何移行引起下呼吸道感染的机制尚知之甚少。OMP有A至H等8种主要蛋白,分子量为(21~98)×103,具有血凝作用。近年一种新的0MP称为高分子量OMP或称为普遍存在的表面蛋白(ubiquitous surface protein A,UspA)引起了人们的广泛重视,是由两种基因编码,其编码的蛋白序列同源性在90%以上。UspAl编码基因的变异导致其编码蛋白黏附功能大大降低,纯化的蛋白对HEp-2细胞有亲嗜性,并可与纤连蛋白结合,此表现型的菌株毒力降低;UspA2基因是补体耐受(complement resistance)基因,其蛋白易与玻璃体结合s蛋白结合。动物实验证明这两种蛋白具有将细菌从肺部清除的功能。UspA的两种蛋白是目前研究最深入的MC蛋白,其作为疫苗的研制仍未成功。MC表面有两种受体分别称为运铁蛋白结合蛋白(TbpA和TbpB)、乳铁蛋白结合蛋白(LbpA和LbpB)。编码这些蛋白的基因具有部分同源性,而且这些蛋白也存在于奈瑟菌和嗜血杆菌等革兰阴性菌体表面,是为细菌的致病因子。编码基因的变易或缺失可影响其致病性及免疫原性。MC产生的β内酰胺酶不仅保护着细菌产生的各种致病性的酶,而且使得其他严重呼吸道合并感染如肺炎链球菌、未分型流感嗜血杆菌感染对青霉素治疗无效。细菌间可发生与耐药相关性的基因传导,如Bootsma等发现MC与革兰阳性微生物偶有交叉耐药基因存在。此现象表明MC具有间接致病性。事实上,因上述情形而治疗失败已有报道,说明无论MC是纯培养阳性,还是混合培养阳性都具有重要的临床意义。老年患者痰标本常可分离出补体耐受菌株。补体耐受可认为是MC的一种致病因素:儿童89%的下呼吸道分离MC菌株对补体介导的杀灭作用具有耐受性;而上呼吸道分离菌则多数敏感(58%)。补体耐受菌株可与人玻璃体结合蛋白结合形成阻碍补体攻击的膜复合物,从而抑制补体的最终通路。

症状

该菌可引起人类多种感染。如急性中耳炎、上颌窦炎和下呼吸道感染,亦可引起脑膜炎、心内膜炎、尿道炎,婴儿和儿童眼结膜炎、角膜炎和败血症。近来报道MC尚可致男女性生殖泌尿道的感染如前庭大腺脓肿、男性尿道炎等。该菌产生β内酰胺酶的菌株渐多,为临床治疗带来一定困难。

该菌可引起人类多种感染。如急性中耳炎、上颌窦炎和下呼吸道感染,亦可引起脑膜炎、心内膜炎、尿道炎,婴儿和儿童眼结膜炎、角膜炎和败血症。近来报道MC尚可致男女性生殖泌尿道的感染如前庭大腺脓肿、男性尿道炎等。该菌产生β内酰胺酶的菌株渐多,为临床治疗带来一定困难。

中耳炎:3岁以前的儿童80%曾患有至少一次中耳炎。反复出现中耳炎的儿童常伴有语言发育延迟。采用鼓膜穿刺术对中耳炎致病因子进行多中心研究,20年间美国和欧洲有15个研究中心对穿刺得到的中耳液进行培养鉴定,得到完全一致的结论:中耳炎的主要致病菌为肺炎链球菌、未分型流感嗜血杆菌和MC,其中15%~20%为MC。

近来采用较细菌培养更敏感的PCR方法对穿刺液进行鉴定,可能会得到更高的MC阳性率。

COPD患者的下呼吸道感染:因为MC与其他奈瑟菌从革兰染色及菌落形态上难以区别,故直到近15年来,其引起的COPD者下呼吸道感染始被重视。以下证据表明MC感染加速了COPD的进程:病情加速进展的COPD患者痰培养革兰染色优势菌为MC,有时甚至为MC纯培养;COPD病情加速的某些患者经气管穿刺吸痰可纯培养出MC;被认为是MC感染使COPD恶化的患者应用有效的抗菌药后病情改善;痰中有MC的COPD恶化者可检测出对MC的特异性免疫反应。

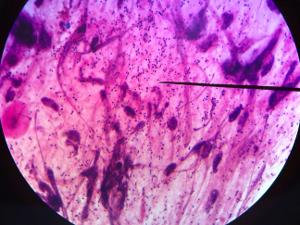

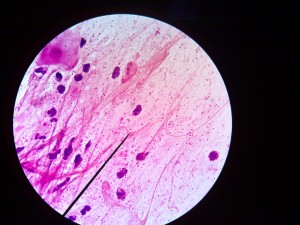

目前估计MC感染是继未分型流感嗜血杆菌感染造成COPD病情恶化的第二位原因,30%由MC引起。COPD患者在MC感染后的临床表现与其他细菌感染的表现没有区别,可出现咳嗽、咳痰增加,呼吸困难加重等。痰标本革兰染色细胞内外均可发现大量革兰阴性的双球菌。

老年人肺炎:位于美国及欧洲的研究中心发现MC是引起相当比例的老人肺炎患者的致病菌,因为MC可寄生于呼吸道而不出现任何症状,所以很难精确判定老人肺炎的比例,但一项前瞻性研究表明老人社区获得性肺炎中10%由MC引起,多数感染者有基础疾病如COPD、心脏衰竭、糖尿病等。虽然老人发生MC肺炎后病情危重,但暴发性肺炎少见。

院内呼吸道感染:20世纪80年代人们即关注到MC可造成院内下呼吸道感染,已有几起呼吸科病房暴发的报道。这些成年患者往往都有肺心病的基础。对暴发流行的分离菌进行鉴定发现有些暴发是有多种MC菌株引起,而另一些暴发则来自同一克隆,表明MC可在人与人之间传播。

鼻窦炎:经鼻窦灌洗可得到鼻窦炎患者的标本,培养发现引起成人和儿童鼻窦炎的致病菌依次为未分型流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和MC。

败血症:近来有文献报道MC可致败血症。MC引起的败血症少见,可发生于任何年龄的人群中,从新生儿到老人,病情表现较大差别,从轻微症状到危及生命。

基础疾病是决定预后的关键因素。在病毒感染后,MC可引起儿童细菌性气管炎。MC还可导致儿童眼结膜炎和角膜炎,其所造成的致死性脑膜炎也有一例报道。

根据各系统的临床表现、实验室检查等可判断感染发生的部位,细菌培养到MC为确诊依据,应注意有基础疾病和免疫力低下的患者感染的临床表现可不典型。要依赖痰菌培养生化鉴定和涂片革兰染色,有条件者可进行分子生物学检测。

诊断

细菌学检测应根据不同的感染部位尽早获得标本并进行细菌学鉴定。传统方法是根据糖类的降解反应及硝酸盐还原试验,此法需要大量细菌,耗时长,且易出现假阳性。近年来不断推出快速、准确、简易的方法,如改良糖类降解试验;产色底物快速酶试验;丁酸盐油脂水解试验;丁酸酯酶试验。其中:Bacto-TB水解试验具有特异、实用、简单、费用低等优点,可对MC作出快速鉴定。基于LPS的血清学分型、β内酰胺酶蛋白等电聚焦、蛋白外膜电泳谱均已用于MC的表现型鉴定。

最近基于核酸多态性的限制酶分析、巨限酶(macrorestriction enzyme)和脉冲场凝胶电泳(PFGE)技术也为细菌学检测提供了有力武器。菌株特异性DNA探针也已试用于临床。片段长度多态性分析(FLPA)和自动化核型分析系统用于临床分离菌的鉴定发现,耐药MC为同种间的异质基因,是来自于某一克隆的成功繁殖。

此外,利用PCR和16S rRNA基因测序可精确鉴定MC。同时测定三种或更多种常见致病菌的多重(multiplex)PCR技术也已经在临床应用。血常规检查白细胞数和中性粒细胞数显著增高,可有核左移。但免疫低下等机体反应较低者或老人和小儿等白细胞也可不高。影像学检查可用于肺部、鼻窦等感染的辅助诊断。

预防

儿童和成人感染后会产生特异性IgG,可能具有保护作用。MC感染的动物模型表明用小鼠经黏膜免疫较之全身免疫效果更好。OMP成分中的B1,CopB/OMP B2,LbpB,OMP CD,OMP E,OMP G,TbpB和UspA都曾用于疫苗的研究,但均无确切结论。估计研制出可用于临床的有效的疫苗仍需10年时间。

治疗

(一)治疗

自1970年代以来产生β内酰胺酶的MC菌株在美国和欧洲迅速增加,是细菌耐药性出现的一个实例。对产生β内酰胺酶的MC株,即使药敏实验对氨苄西林敏感也要避免应用氨苄西林,因为氨苄西林可诱导MC产生β内酰胺酶。MC所致许多感染均可口服抗生素治疗。MC对以下药物通常是敏感的:阿莫西林-克拉维酸、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(复方磺胺甲噁唑)、四环素、第二代口服头孢菌素、大环内酯类、氟喹诺酮类等。MC也对替卡西林、哌拉西林、注射用头孢菌素、氨基糖苷类抗生素敏感。对青霉素、氨苄西林、万古霉素、克林霉素和林可霉素耐药。因此对MC菌感染者,建议首选头孢唑林和(或)氨基糖苷类抗生素。此外,对于原发病的治疗,增强抵抗力、加强营养支持疗法等亦十分重要。

(二)预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

卡他莫拉菌(Moraxella catarrhalis,MC)也有称卡他布兰汉菌(Branhamellacatarrhalis,BC)是寄居于人类上呼吸道的莫拉菌属的一种细菌,1970年分类为布兰汉菌,1984年该菌被列为莫拉菌属的一个亚属,称为Moraxedla(Branhamella)catarrhalis即卡他莫拉(布拉汉)菌,

卡他莫拉菌(Moraxella catarrhalis,MC)也有称卡他布兰汉菌(Branhamellacatarrhalis,BC)是寄居于人类上呼吸道的莫拉菌属的一种细菌,1970年分类为布兰汉菌,1984年该菌被列为莫拉菌属的一个亚属,称为Moraxedla(Branhamella)catarrhalis即卡他莫拉(布拉汉)菌,