肠系膜动脉瘤

病因

病因: 本病的主要原因为感染,占57%年龄多在50岁以下,主要为真菌感染细菌性心内膜炎;其次为动脉硬化,中膜退行变发病年龄多在50岁以上;此外,门静脉高压症、高血压、先天性动脉发育健康搜索不良和外伤等亦为本病发生的原因,但临床少见。

发病机制

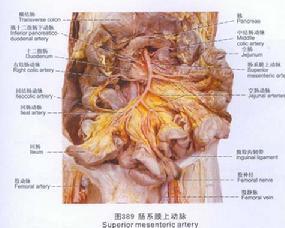

肠系膜动脉瘤的发生主要是真菌及细菌感染的菌栓栓塞动脉滋养血管;动脉粥样硬化累及中层弹力纤维;高血压、贝赫切特综合征损伤内膜及门静脉高压引起动脉壁肌层变薄断裂。腹部外伤引起肠系膜动脉部分受损形成假性动脉瘤。肠系膜动脉瘤多发生在肠系膜上动脉,肠系膜下动脉瘤少见肠系膜动脉瘤常因形成血栓等引起肠管缺血邻近胰十二指肠下动脉和结肠中动脉起始部的动脉瘤因血栓阻塞或动脉夹层易导致肠管缺血甚至坏死等,因此处来自股腔干和肠系膜下动脉的侧支循环常不充分。

肠系膜动脉瘤的发生主要是真菌及细菌感染的菌栓栓塞动脉滋养血管;动脉粥样硬化累及中层弹力纤维;高血压、贝赫切特综合征损伤内膜及门静脉高压引起动脉壁肌层变薄断裂。腹部外伤引起肠系膜动脉部分受损形成假性动脉瘤。肠系膜动脉瘤多发生在肠系膜上动脉,肠系膜下动脉瘤少见肠系膜动脉瘤常因形成血栓等引起肠管缺血邻近胰十二指肠下动脉和结肠中动脉起始部的动脉瘤因血栓阻塞或动脉夹层易导致肠管缺血甚至坏死等,因此处来自股腔干和肠系膜下动脉的侧支循环常不充分。

辅助检查

1 .CT扫描和MRA检查能显示肠系膜间血肿,间接提示肠系膜上动脉的出血。SCTA及MRA近年来较广泛应用,具有较高诊断价值。

2.主动脉造影是确定肠系膜动脉瘤的可靠方法。除可了解其形态部位、大小范围等,还可了解动脉瘤鶒的血供及与内脏的关系,并对已有破裂出血的患者明确其出血原因。

临床表现

并发症

诊断

术前临床诊断仍然比较困难。瘤体破裂前大多没有症状,少数可有上腹部不适,常常在腹腔内出血出现急症时才考虑到内脏动脉瘤存在可能。破裂时可出现非特异性腹痛,CT和MRA也能显示肠系膜间血肿,间接提示肠系膜动脉瘤的出血。主动脉造影是确诊肠系膜动脉瘤最可靠的方法。

治疗

由于肠系膜动脉瘤易并发出血或栓塞远端动脉引起肠供血障碍,因此,一旦确诊,应尽早手术。

肠系膜上动脉主干动脉瘤因其解剖及生理特点,治疗颇为棘手,动脉瘤切除、血管再重建为最佳手术方式。仅有1/3的肠系膜上动脉瘤病例采用动脉瘤近远端血管结扎后不需作肠切除,因此在切除动脉瘤的同时必须重建血供,一般采用自体大隐静脉间位或旁路移植的方法。

对于肠系膜下动脉瘤,争取切除后一期重建血供。如果手术困难,同时侧支循环好,也可予以结扎。

对于肠系膜动脉分支动脉瘤,若术前评估侧支循环良好,可切除动脉瘤或作动脉瘤远近端动脉结扎术;若侧支循环不足,则需将动脉瘤及该动脉血供肠段一并切除。

介入治疗仍然是重要的微创治疗手段。对于分支较少的部位可以考虑放置覆膜支架隔绝动脉瘤。对于侧支多的部位,如果无法进行手术治疗,可选择进行裸支架治疗,使瘤体内缓慢形成血栓,同时增加侧支循环,保证小肠供血。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。