紫杉醇

发现

1963年美国化学家瓦尼(M.C.Wani)和沃尔(MonreE.Wall)首次从一种生长在美国西部大森林中称谓太平洋杉(PacificYew)树皮和木材中分离到了紫杉醇的粗提物。在筛选实验中,Wani和Wall发现紫杉醇粗提物对离体培养的鼠肿瘤细胞有很高活性,并开始分离这种活性成份。由于该活性成份在植物中含量极低,直到1971年,他们才同杜克(Duke)大学的化学教授姆克法尔(Andre T.McPhail)合作,通过X-射线分析确定了该活性成份的化学结构,一种三环二萜化合物,并把它命名为紫杉醇(taxol)。

1963年美国化学家瓦尼(M.C.Wani)和沃尔(MonreE.Wall)首次从一种生长在美国西部大森林中称谓太平洋杉(PacificYew)树皮和木材中分离到了紫杉醇的粗提物。在筛选实验中,Wani和Wall发现紫杉醇粗提物对离体培养的鼠肿瘤细胞有很高活性,并开始分离这种活性成份。由于该活性成份在植物中含量极低,直到1971年,他们才同杜克(Duke)大学的化学教授姆克法尔(Andre T.McPhail)合作,通过X-射线分析确定了该活性成份的化学结构,一种三环二萜化合物,并把它命名为紫杉醇(taxol)。

来源

紫杉醇是一种从裸子植物红豆杉的树皮分离提纯的天然次生代谢产物,经临床验证,具有良好的抗肿瘤作用,特别是对癌症发病率较高的卵巢癌、子宫癌和乳腺癌等有特效。紫杉醇是近年国际市场上最热门的抗癌药物,被认为是人类未来20年间最有效的抗癌药物之一。

紫杉醇是一种从裸子植物红豆杉的树皮分离提纯的天然次生代谢产物,经临床验证,具有良好的抗肿瘤作用,特别是对癌症发病率较高的卵巢癌、子宫癌和乳腺癌等有特效。紫杉醇是近年国际市场上最热门的抗癌药物,被认为是人类未来20年间最有效的抗癌药物之一。

近年来地球人口和癌发率呈爆发性增长,对紫杉醇的需求量亦明显增大。临床和科研所需的紫杉醇主要是从红豆杉中直接提取,由于紫杉醇在植物体中的含量相当低(公认含量最高的短叶红豆杉树皮中也仅有0.069%),大约13.6kg的树皮才能提出1g的紫杉醇,治疗一个卵巢癌患者需要3-12棵百年以上的红豆杉树,也因此造成了对红豆杉的大量砍伐,致使这种珍贵树种已濒临灭绝。加之紫杉本身资源很贫乏,而且红豆杉属植物生长缓慢,这对紫杉醇的进一步开发利用造成了很大的困难。

化学合成尽管已完成,但由于需要的条件严格,产量低,经费高,不具有产业意义。现在紫杉醇的半合成方法已比较成熟,被认为是除人工种植外,扩大紫杉醇来源的有效途径。半合成法可以更大限度地利用植物资源,但与直接提取紫杉醇的办法并无本质上区别,需要消耗大量红豆杉树木,仍然不能从根本上解决植物源匮乏的问题。显然从红豆杉植物组织中提取紫杉醇受到极大限制,寻找获取紫杉醇的新途径具有十分重要的意义。

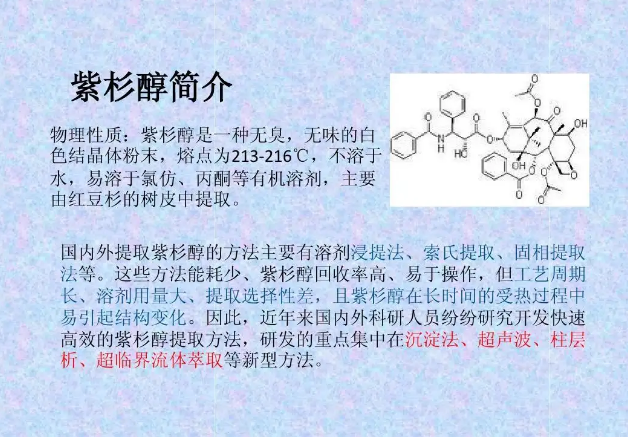

理化性质

作用机制

1979年,美国爱因斯坦医学院的分子药理学家Horwitz博士阐明了紫杉醇独特的抗肿瘤作用机制:紫杉醇可使微管蛋白和组成微管的微管蛋白二聚体失去动态平衡,诱导与促进微管蛋白聚合、微管装配、防止解聚,从而使微管稳定并抑制癌细胞的有丝分裂和触发细胞凋亡,进而有效阻止癌细胞的增殖,起到抗癌作用(图4)[6-10]。事实上,与细胞有丝分裂密切相关的微管蛋白几乎普遍存在于所有真核细胞中,它们能可逆性聚合成微管,染色体的分离需要借助这些微管。有丝分裂后,这些微管又重新解聚成微管蛋白。仿锤状微管短暂的瓦解能优先杀灭异常分裂的细胞,一些重要的抗癌药物如秋水仙碱(colchicin)、长春碱(vinblastine)、长春新碱(vincristine)等就是通过阻止微管蛋白重聚合而起到抗肿瘤作用的。与抗有丝分裂抗肿瘤药物相反,紫杉醇是发现的第一个能与微管蛋白聚合体相互作用的药物,即通过与微管紧密地结合,使它们稳定而起作用,同时发现紫杉醇对多种实体瘤细胞显示出良好的作用。这个新发现吸引了更多生物学家将紫杉醇作为生物医学的一个研究工具,探索细胞活性的未知领域和发现新的抗癌药物的新方法。

合成方法

全合成

紫杉醇因其复杂和新颖的化学结构、独特的生物作用机制、可靠的抗癌活性和严重的资源不足引起了科学家们的极大兴趣。据统计全球有30多个顶尖实验室投入到紫杉醇的全合成研究中,且竞争非常激烈,成为20世纪后期有机合成化学领域的焦点。

经过20多年的努力,终于在1994年首先由美国佛罗里达州立大学的化学家Holton和美国斯克瑞普斯研究所的化学家Nicolaou两个研究组几乎同时报道完成了紫杉醇的全合成,他们采用的分别是线性(先A环后AB环再ABC环系)和汇聚式(先分别合成A和C环,再组装在一起形成ABC环系)路线,代表了有机合成的不同策略。Holton研究小组是最早从事紫杉醇合成的研究小组之一,Holton法以价廉易得的樟脑(camphor)为起始原料,因紫杉醇侧链的合成方法由Ojima等发展而来,故又称为Holton-Ojima法,其特点是步骤少、收率高,总收率可达到2.7%。Holton紫杉醇全合成路线以细致为特色,其成功的主要原因是经历约10年时间对紫杉醇分子构象与反应性的深入研究以及对多种化学合成方法的改进和发展。Nicolaou的合成路线虽具有较前者简明的优点,但其总收率却远远低于前者,仅为0.07%左右。之后美国哥伦比亚大学的Danishefsky小组(1996年)、斯坦佛大学的Wender小组(1997年)以及日本的Kuwajima小组(1998年)和Mukaiyama小组(1999年)也分别相继报道完成了紫杉醇的全合成。

最新报道为2006年日本东京工业大学的Takahashi教授领导的小组也完成了紫杉醇的全合成。7条全合成路线虽然各异,但都具有优异的合成战略,将天然有机合成化学提高到一个崭新的水平。

从总体上看,对天然药物紫杉醇的化学全合成方法路径太长、合成步骤太多,不仅需要使用昂贵的化学试剂,而且反应条件极难控制,收率也偏低,不适合工业化生产。但是,在研究紫杉醇全合成过程中发现了许多新的、独特的反应,大量过渡金属有机催化剂、有机硅试剂的应用和反应过程中基团的保护、立体构型的建立转化,以及独到的战略思路与反应创新等,对有机合成化学以及有机反应理论起到重要的促进和补充。紫杉醇全合成的研究成果仍为有机化学合成历史上的一座丰碑。与此同时,有机合成化学家仍在积极进行化学全合成紫杉醇的研究工作,为使紫杉醇全合成走上工业化道路而不懈努力。

半合成

紫杉醇全合成由于步骤多、产率低、反应条件苛刻等导致成本高而无法商业化生产。同样的问题是天然红豆杉树生长极其缓慢且不易繁殖,一棵直径22cm,高度9m的紫杉树大约125年树龄,其树皮极薄,厚度大约0.3~0.6cm,这样的一棵树可以得到大约2kg树皮,而紫杉醇必须从新鲜砍伐剥取的树皮中提取,30t干树皮可以得到大约100g紫杉醇。从砍伐树木、收集紫杉树皮到分离萃取出紫杉醇,既费时、费力又需要大量的资金投入,而且砍伐树木会导致树木死亡、资源枯竭。在紫杉醇结构复杂而不能实现化学全合成、天然来源又非常有限和社会需求极大的状况下,在红豆杉中寻找量较高的紫杉醇前体化合物,然后再通过化学方法将其转化为紫杉醇是非常有效的解决途径。

通过研究发现:从红豆杉植物中分离得到的紫杉醇前体化合物baccatin III的生物活性虽低于紫杉醇,但其与紫杉醇具有相同的母核结构,而且在红豆杉针叶中量较高,并可经4步化学反应得到紫杉醇,产率高达80%。这个发现为解决紫杉醇新来源途径取得了重大进展,使得大量生产紫杉醇成为可能。1993年从一种观赏性植物英国红豆杉叶子中发现存在较多的10-deacetyl baccatin III(10-DAB),而英国红豆杉叶是一种可以再生的资源。由于baccatin III和10-DAB在植物中的量相对较高,因而半合成的研究工作主要集中在对这两种物质的研究上。法国Universite Joseph Fourier的Denis博士在1988年首次报道了由10-DAB为原料半合成紫杉醇的研究成果,随后美国Holton教授和法国Potier教授分别申请了以baccatin III为原料半合成紫杉醇的专利,Holton和Potier都认为半合成是解决紫杉醇供应问题的一条很有希望的途径。美国施贵宝公司在获得美国FDA批准后,利用Holton的专利生产紫杉醇,并决定在1994年底停止从树皮中萃取生产紫杉醇。紫杉醇的半合成原料主要来源于人工培育种植的红豆杉,包括一种欧洲红豆杉与东北红豆杉的杂交品种曼地亚红豆杉。

内生真菌合成

Stierle(1993)与Strobel(1993)首次报道了从太平洋紫杉树中分离出一种可产紫杉醇的内生真菌Taxomyce sandreanae,其Taxol含量为24~50ng/L,为人们展示了一个可能生产Taxol的诱人的新途径。邱德有等(1994)也报道了从云南红豆杉(Taxus yunnanensis Cheng etL.k.Fu)的树皮中分离到一种内生真菌可产Taxol(只做了TLC,未报道其含量);Strobel(1996),Li & Strobel(1996)等又报道了从红豆杉树与其他植物中分离到了多种可产Taxol的内生真菌,证明了其生物多样性,产量范围为95~1081ng/L ,最高者可达 μg 级, 距生产水平还有一定差距。我们经采样分离 当年就获得了 3 株可产 Taxol 的内生真菌 , 培养分 析其 Taxol 含量可达 51.06 ~ 125.7μg/L ,后经几年 来的生物工程手段选育 , 该菌种的产量水平现又提 高了几倍。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 小儿颅面骨畸形综合征

下一篇 鹤虱

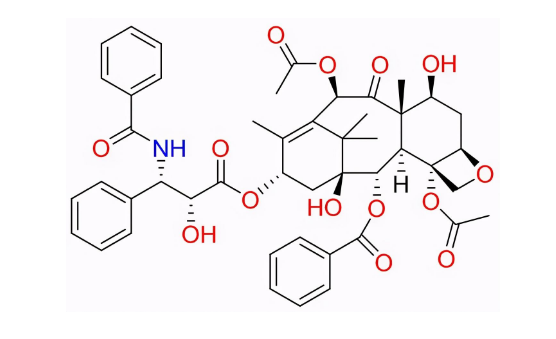

紫衫醇分子式为C47H51NO14,相对分子质量853.91。

紫衫醇分子式为C47H51NO14,相对分子质量853.91。