吗啡

吗啡简介

纯态吗啡为无色结晶或白色结晶性粉末,无臭,遇光易变质。在水中溶解,在乙醇中略溶,在三氯甲烷或乙醚中几乎不溶。市售产品一般含一分子结晶水,熔点(mp)254-256℃,难溶于水。MOP与盐酸、硫酸、醋酸及水杨酸可生成盐,含3分子结晶水的盐酸吗啡为医疗中常用的麻醉剂。

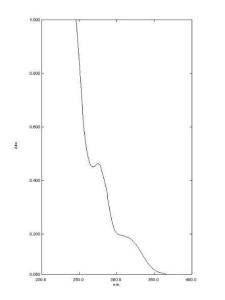

MOP分子结构的3号位上有酚羟基,6号位上有醇羟基,17号位上有叔氮原子,所以MOP的水溶液不稳定易氧化成毒性更大的伪MOP。同时MOP在一定的电位下容易发生氧化反应,从而可以利用电化学的方法对其进行检测。

研发历史

吗啡被提取和发现的确切时间多有争议,但一般认为是泽尔蒂纳(Sertürner)在1805至1816年之间发现了它。泽尔蒂纳是一位药剂师助手,他致力于了解吗啡的药物作用的基本原理,后来通过将未被加工的鸦片浸泡在热水和氨水中分离出吗啡晶体。

当时泽尔蒂纳并不知道他所发现的物质的作用。一开始,他以狗为实验对象做测试(后来所有实验对象均死亡),然后他又在自己和三个男孩身上做实验。最终他将这种新的化合物记录下来,表示它和鸦片类似,能够缓解疼痛、引起兴奋。但是过多的剂量将会导致焦虑(厌恶)感、呼吸抑制、恶心、呕吐、咳嗽反射抑制。并且他发现在抑制疼痛方面,这种成分的效力将近是鸦片十倍。后来使用希腊梦神Morpheus的名字将其命名为吗啡(morphine)。

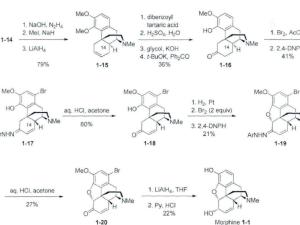

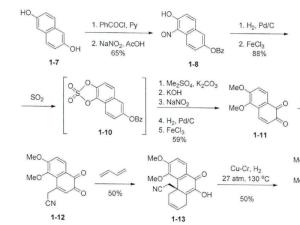

1847年德国化学家李比希(Liebig)推导出其分子式为C17H19NO3。Wright通过双乙酰化实验确证了吗啡的两个自由羟基的存在,Grimaux发现其中一个羟基非常容易发生甲基化,从而推断可能是酚羟基。可待因氧化为可待酮的实验证实了另外一个为醇羟基,剩下的不活泼的氧必定为为醚键。氢化实验证实了双键的存在。Von Braun降解(NMe—NCN)以及Hoffman降解意味着环状三级胺的存在,连续的霍夫曼降解可以得到三甲基胺、乙烯和芳环骨架,在锌粉中蒸馏吗啡可以得到氧化的菲环骨架。1925年,罗宾逊(RobinSon)首次正式确定其结构式。1952年,盖兹(Gates)通过首次全合成证实了罗宾逊推导的结构式的正确性。[3]1955年,Hodgkin发表了吗啡的氢碘酸盐二水化合物的单晶结构研究,同年,Kartha通过研究的氢溴酸盐二水合化合物最终确定了吗啡的绝对构型。1968证明其绝对构型。70年代后,逐渐揭示出其作用机制

应用领域

随着吗啡的药效和作为药物的潜力被制药公司发现,吗啡的商业生产在19世纪中期出现并迅速发展。它不仅被宣传为鸦片的替代品,而且,可以用来治疗鸦片上瘾和依赖。然而,由于几个原因,它作为一种药物被公众抵制。当时公众已经非常清楚地意识到吸毒成瘾的危害。鸦片和可卡因成瘾在这一时期都很普遍。此外,当时人们认为成瘾和依赖是由药物摄入和消化导致的现象,而不是药物在大脑中的直接作用。而当时的大多数药物是口服品(如鸦片酊)或鼻烟服用(如可卡因)的,并会产生高度的成瘾和依赖。因此,吗啡不被接受作为一种新药物,直到人们发现一个合适的可替代的其他使用方法。[2]

1853年,随着皮下注射针技术的发明与完善,药物将不再需要口服,而是可以直接注射到身体的特定部位,吗啡的使用情况发生了变化,这项发明减轻了公众对服用吗啡等新开发药物的疑虑。随着皮下注射针的出现,吗啡作为一种药物变得相当有效;例如,在战争期间,它被用于缓解生活在恶劣条件下的士兵的疼痛和腹泻。然而,在吗啡的成瘾性开始显现之前,那些在战争期间被注射吗啡的士兵回到社会后,出现了上瘾依赖症状,“士兵病”成为吗啡依赖症状的绰号。此外,吗啡成瘾和依赖很快在普通大众中蔓延开来。事实上,随着人们对吗啡及其新的使用方法的接受程度不断提高,吗啡和皮下注射工具开始在整个社会中大量出现,吗啡成瘾和依赖变得没有社会阶层和界限。吗啡引起了又一次毒品大流行并席卷了整个社会。

为了应对日益增长的吗啡问题,以及20世纪初的禁酒运动,世界各国政府迅速通过了强硬的法律(如美国国会1914年通过的Harrison Narcotics Act)限制吗啡的消遣式使用。也就是说,吗啡虽然可以被公众使用,但规定销售者必须具有合规的文件证明和征税。大约60年后,美国国会通过了更严格的法案,通过了1970年的Controlled Substance Act。没有处方而持有吗啡的人将面临巨额罚款,甚至可能坐牢。根据该法案,吗啡被认为具有很高的滥用潜力,但可在严格限制下用于医疗。滥用可能导致严重的心理或生理依赖。与氢吗啡酮、杜冷丁、美沙酮、可卡因和PCP归为同类药物(法案附表II类药物)。如今,病人只能在医生的监督下、特殊情况下使用吗啡。

常见品种

吗啡碱,从鸦片中直接提取的生物碱,在毒品交易中常被称作“黄皮”、“黄砒”等,其中吗啡含量约为60% ~ 70%,呈浅咖啡色,有鸦片气味,呈细粒状;粗制吗啡,在毒品交易中常被称作“1号海洛因”,其中盐酸吗啡的含量为70% ~ 90%,颜色有深褐色、米色和白色等,呈粉末状或块状;吗啡片,合法生产的麻醉药品,有盐酸吗啡、硫酸吗啡之分;颜色有米色或黄色,呈片状。

物质结构

吗啡的结构是由5个环稠合而成,含有部分氢化菲环、哌啶环,环上有5个手性碳原子,构型分别为5R、6S、9R、13S和14R,天然存在的吗啡为左旋体。吗啡的立体构象呈三维的“T”形,环A、B和E构成“T”形的垂直部分,环C、D为其水平部分。吗啡的镇痛作用与其立体结构关系密切,化学合成的吗啡右旋体,无镇痛及其他生理活性。

健康危害

其衍生物盐酸吗啡是临床上常用的麻醉剂,有极强的镇痛作用,多用于创伤、手术、烧伤等引起的剧痛,也用于心肌梗死引起的心绞痛,还可作为镇痛、镇咳和止泻剂;吗啡的二乙酸酯又被称为海洛因。但其最大缺点是易成瘾。这使得长期吸食者无论从身体上还是心理上都会对吗啡产生严重的依赖性,造成严重的毒物癖,从而对自身和社会均造成极大的危害。

检测

对吗啡的检测常用的方法有化学显色法、薄层层析检测法(TLC)、高效液相色谱检测法(HPLC)和气质联用色谱检测法(GC/MS)法等。前两者需要大量检测样品,灵敏度及精密度均不高;后两者虽有较高的灵敏度及精密度,但检测要求高,也难以推广。免疫检测法可能是未来的发展方向之一。

化学显色法

(1)取本品约1mg,加甲醛硫酸试液1滴,即显紫堇色。

(2)取本品约1mg,加钼硫酸试液0.5mL,即显紫色,继变为蓝色,最后变为棕绿色。

(3)取本品约1mg,加水1mL溶解后,加稀铁氰化钾试液1滴,即显蓝绿色(与可待因的区别)。

含量

取本品约0.2g,精密称定,加冰醋酸10mL与醋酸汞试液4mL溶解后,加结晶紫指示液1滴,用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显绿色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于32.18mg的C17H19NO3‧HCl。

毒理学

作用机制

吗啡能抑制大脑皮质痛觉区,有强镇痛作用。对呼吸中枢和咳嗽中枢有抑制作用,对胆道、输尿管、支气管等平滑肌都呈现兴奋作用,增加其张力。

对经腹腔注射吗啡的大鼠解剖发现,吗啡分布在心脏、肝脏、脾脏、肾脏、肾上腺、胃、小肠、胰岛、颌下腺、舌下腺和脑组织中,当然各部位吗啡出现的时间不等。吗啡在体内分布受给药剂量、给药途径等影响。用HPLC对急性和慢性吗啡染毒大鼠进行研究发现急性吗啡染毒大鼠心肌和血液中吗啡浓度明显高于脑组织,而慢性染毒大鼠心肌、血液和脑组织吗啡浓度基本相同。证实了给药量及给药持续时间对吗啡在大鼠机体内的分布有影响。吗啡具有较强的生理依赖性,其毒性机制是由于吗啡作用于不同脑区的阿片受体,激活第二信使系统和基因转录、翻译的改变, 引起脑内DA 、阿片肽、GABA 神经通路的改变,使阿片受体长期保持激动状态而产生的代偿性适应。

代谢过程

大鼠实验表明吗啡可以分布在心脏、肝脏、脾脏、肾脏、肾上腺、胃、小肠、胰岛、颌下腺、舌下腺和脑组织中,但各部位出现的时间前后不一,受给药剂量、给药途径等影响很大。比如,急性吗啡染毒大鼠心肌和血液中吗啡浓度明显高于脑组织,而慢性染毒大鼠这三个器官的吗啡浓度基本相同。而对头发、胡须的研究也表明,吗啡进入机体后能够分布于机体不同部位的毛发中,且在毛发中能够存留一定时间,最长可达10周以上。

毒性

吗啡是鸦片中最主要的生物碱,因而吗啡的中毒症状、成瘾症状及戒断症状多与鸦片相似。吗啡的毒性主要表现在对中枢神经系统的抑制作用上,对呼吸中枢的麻痹作用为致死的主要原因。[7]

急性吗啡中毒多起病急,有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋或抑郁、口渴等,出现意识障碍、肌肉抽搐、惊厥、恶心、呕吐、昏迷、针尖样瞳孔和呼吸的极度抑制。慢性中毒(即成瘾性)有食欲不振、便秘、消瘦、贫血、早衰、阳痿等,如停用8 h以上,即有戒断症状出现,如精神萎靡、喊叫、打呵欠、涕泪交流、冷汗、呕吐、腹泻、失眠,以至虚脱或意识丧失。昏迷、针尖样瞳孔和呼吸的极度抑制为吗啡中毒的三联临床症状,可辅助诊断。

成瘾与戒断症状

吗啡的耐受性与依赖性很大程度上限制了它的使用,临床戒毒治疗尚未有很有效的方法,且现有的一些脱毒药物尽管疗效很好但是药物本身也具有一定的成瘾性,这等于陷入了一个怪圈。

吗啡具有较强的药物成瘾性,一般连续使用1至2周即可出现耐受性,滥用剂量是普通治疗量的20至200倍。对吗啡成瘾者突然停用可出现戒断综合征,表现为流泪、流涕、出汗、瞳孔散大、血压升高、心率加快、体温升高、呕吐、腹痛、腹泻、肌肉关节疼痛及神经、精神兴奋性增高,如惊恐、不安、打呵欠、震颤和失眠等,严重者还会出现虚脱和意识丧失。长期滥用吗啡可导致精神不振、消沉、思维和记忆力衰退,并可引起精神失常、肝炎等,严重的会导致呼吸衰竭而死亡。

医学价值

全世界使用量最大的强效镇痛剂。通常以制剂或溶液形式使用,注射液:每支5mg (0.5mL)或10mg (1.0mL)。片剂:每片5mg或10mg。

(1)镇痛:强大的镇痛作用,对一切疼痛均有效,对持续性钝痛比间断性锐痛及内脏绞痛效果强。它是通过模拟内源性抗痛物质脑啡肽的作用,激活中枢神经阿片受体而产生药理作用。

(2)镇静:在镇痛的同时有明显镇静作用,有时产生欣快感,可改善疼痛患者的紧张情绪。

(3)呼吸抑制:可抑制呼吸中枢,降低呼吸中枢对二氧化碳的敏感性。对呼吸抑制的程度与使用吗啡的剂量平行,过大剂量可致呼吸衰竭而死亡。

(4)镇咳:可抑制咳嗽中枢,产生镇咳作用,但因有成瘾性,并不用于临床。

(5)平滑肌:可使消化道平滑肌兴奋,可治便秘;并使胆道、输尿管、支气管平滑肌张力增加。

(6)心血管系统:可促进内源性组胺释放而使外周血管扩张、血压下降;使脑血管扩张,颅压增高。亦因其可致成瘾而不用于临床。本品口服易吸收,皮下注射、肌内注射吸收均快。吸收后可分布于各种组织,可通过胎盘。表观分布容积为 3.2〜3.4L/kg,T1/2为1.7〜3小时,约有1/3与血浆蛋白结合。主要在肝脏代谢,经肾排泄,清除率为15〜23mL/(kg·min);少量经乳腺排出。1次给药镇痛作用持续4-6小时。

在WHO推荐的“癌症三级止痛阶梯治疗方案”中,提倡对重度疼痛病人使用吗啡,不主张用哌替啶。据统计发达国家的吗啡消耗量(每百万人约定日剂量)为发展中国家的27倍,是我国的91倍。为方便癌症病人的镇痛,1998年,中国国家药品监督管理局下发通知,“对癌症病人镇痛使用吗啡应由医师根据病情需要和耐受情况决定剂量”,即不受药典中关于吗啡剂量的限制。

禁忌

(1)本品不良反应形式多样,常见:瞳孔缩小如针尖、视力模糊或复视;便秘;排尿困难;体位性低血压;嗜睡、头痛、恶心、呕吐等。少见:呼吸抑制、幻觉、耳鸣、惊厥、抑郁、皮疹、支气管痉挛和喉头水肿等。

(2)连续使用3〜5天即产生耐药性,一周以上可致依赖(成瘾)性,需慎重。

(3)禁用于脑外伤颅内高压、慢性阻塞性肺疾患、支气管哮喘、肺源型心脏病、甲状腺功能减退、皮质功能不全、前列腺肥大、排尿困难、肝功能减退的患者。

(5)慎用于老年人和儿童。

(6)硬膜外腔注射本品用于手术后镇痛时,应严密监测呼吸及循环功能。

(7)忌用于不明原因的疼痛,以防掩盖症状,贻误诊治。

药物相互作用

(3)与M胆碱受体阻断剂(尤其是阿托品)合用,便秘加重,增加麻痹性肠梗阻和尿潴留的危险性。

(4)与胍乙啶、美卡拉明、金刚烷胺、溴隐亭、左旋多巴、利多卡因、普鲁卡因胺、奎尼丁、亚硝酸盐、利尿药合用发生体位性低血压。

中毒及救治

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。