放射病

病因

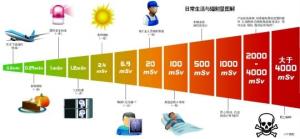

(一)核战争

101kt以下核爆炸时的暴露和有屏蔽人员,101kt以上爆炸时的有屏蔽人员,在严重沾染区内通过和停留过久的人员,受到早期核辐射或放射性沾染的外照射,是发生大量急性放射病伤员的主要因素。

(二)平时

1、核辐射事故

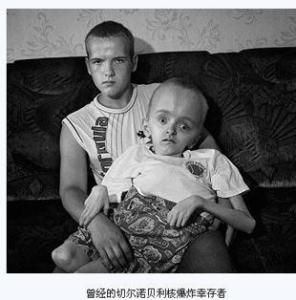

全世界目前有430多座核电站在运行,新建的核电站还在不断增加,从五十年代至今已发生过好几起事故,其中最大的一次是1986年切尔诺贝利核电站事故,发生了200多例急性放射病,死亡29人,各种类型辐射源在生产,医疗各个领域的应用日益广泛,由于使用或保管不当,各种类型的辐射事故已发生过数百起,我国自六十年代以来也曾发生过多起辐射源事故,伤亡多人。

2、医疗事故

放射性核素和辐射装置的医疗应用,也有可能发生医疗事故,如国外曾发生过误用过量放射性核素治疗病人而产生内照射急性放射性致死的事故,也曾发生过因辐射装置故障使病人受到过量照射的事故。

3、治疗性照射

因治疗需要而给予病人大剂量照射,可造成治疗性急性放射病,如骨髓移植前常用大剂量(>6Gy)全身照射或全身淋巴结照射,作为骨髓移植前的预处理。

造血损伤是骨髓型放射病的特征,它贯穿疾病的全过程,骨髓在照射后几小时即见细胞分裂指数降低,血窦扩张,充血,随后是骨髓细胞坏死,造血细胞减少,血窦渗血和破裂,出血,血细胞减少红系早于粒系,最初是幼稚细胞减少,以后成熟细胞亦减少,骨髓变化的程度与照射剂量有关,照射剂量小者,血细胞仅轻微减少,出血亦不明显,照射剂量大者,造血细胞严重缺乏,以至完全消失,仅残留脂肪细胞,网状细胞和浆细胞,淋巴细胞可相对增多,其它如组织嗜碱细胞,破骨细胞,成骨细胞亦增多,并有严重出血,呈骨髓严重抑制现象,骨髓被破坏以后,若保留有足够的造血干细胞,还能重建造血,骨髓造血的恢复可在照射后第三周开始,明显的再生恢复在照射后4~5周,若照射剂量很大时,造血功能往往不能自行恢复。

淋巴细胞(主要为脾和淋巴结)的变化规律与骨髓相似,亦以细胞分裂抑制,细胞坏死,减少和出血为主,其发展比骨髓快,恢复亦比骨髓早,但完全恢复需要较长的时间。

随着造血器官病变的发展,骨髓型放射病的临床过程有明显的阶段性,可划分为初期,假愈期,极期和恢复期,尤以中,重度分期为明显。

病史

主要指照射史。战时根据核爆炸的当量、爆炸方式、病员所处位置和有无防护等,初步估计病员受到的剂量。如为沾染区外照射,则根据所在沾染区的地面照射量率和伤员通过或停留的时间,推测病员受照射的剂量,同时还在了解病员有无内污染的可能。

平时的事故性照射,则根据事故的性质、辐射源的类型和活度、病员受照射时所处的位置和照射时间,以及照射过程中人员活动情况、有无屏蔽等,初步估计可能受到的剂量。

症状

受照射后病员在1-2天内表现出的初期症状对判断病情有参考价值。

受照射后病员在1-2天内表现出的初期症状对判断病情有参考价值。

1.照后初期有恶心和食欲减退、照射剂量可能大于1Gy;有呕吐者可能大于2Gy。如发生多次呕吐可能大于4Gy。如很早出现上吐下泻,则可能受到大于6Gy的照射。

2.照后数小时内出现多次呕吐,并很快发生严重腹泻,但无神经系统症状者,可考虑为肠型放射病。

3.照后1小时内频繁呕吐、定向力障碍、共济失高、肢体震颤、肌张力增强者,可基本诊断为脑型放射病。在排除外伤因素的情况下发生抽搐者,可确认为脑型放射病。

对初期病状要注意进行综合分析,还要排除心理因素,表1 所列各项可供参考。

骨髓型

轻 度 几小时至1天或不明显 >1 乏力,不适,食欲稍差

中 度 3~5h 1~2 头昏、乏力,食欲减退,恶心呕吐,白细胞短暂升高后下降

重 度 20min~2h 1~3 多次呕吐,可有腹泻,白细胞短暂升高后明显下降

极重度 立即或1h内 2~3 多次呕吐,腹泻,轻度腹痛,白细胞短暂升高后急剧下降

实验室检查

1.外周血淋巴细胞绝对值

早期外周血淋巴细胞的下降速度能较好地反映病情程度,尤其在战时是一个简单易行的早期化验指标(表2)。

急性放射病早期淋巴细胞绝对值(×109/L)

分型(度) 照后1~2d 照后3d

骨髓型

轻度 1.2 1.0

中度 0.9 0.75

重度 0.6 0.50

极重度 0.3 0.25

肠型和脑型 <0.3

根据事故病例和实验资料,可作早期分类参考。

2.网织红细胞

外周血红细胞变化较迟,但网织红细胞的变化很早。照后5天内网织细胞明显下降,相当于3Gy以上的照射。48小时内消失,说明受到了致死剂量的照射。

3.血红蛋白量

临床诊断

临床诊断是早期分类的继续,两者不可分割,目的是根据照射剂量,病情的发展和各项化验指标完成最后的确定诊断。

正确测定病员受照射的剂量,是判断病情的主要依据,有条件时可分别测定物理剂量和生物剂量,两者可以互相补充,以得出较正确的数值。

1、物理剂量测定

要详细了解事故时辐射场的情况,人与放射源的几何位置,有无屏蔽,以及人员移动情况和时间的变化等,如病员当时佩 戴个人剂量仪要了解佩戴的位置,收集病人随身携带的手表红宝石和某些药品,前者用热释光法,后者用电子自旋共振波谱法测定受照射的剂量,当有中子照射时, 应收集病员随身携带的金属物品,以及患者的头发,尿样和血液等生物制品,进行中子的活化测量,了解受到的中子剂量,必要时进行全身24Na活化测量,进行 人体模型模拟照射测量,然后进行分析,计算得出结论。

2、生物剂量测定

利用体内某些敏感的辐射生物效应指标来反映病人受照射的剂量,称生物剂量测定,现在公认淋巴细胞染色体畸变率是合 适的生物剂量计,它与照射剂量有函数关系,特别适宜于0.25~5Gy剂量范围,但测定方法比较复杂,需在专门的实验室进行,通常用作生物剂量测定的畸变 类型是断片,双着丝粒体和着丝粒环,方法是在照射后24小时内(最迟不超过6~8周)采血体外培养48~72小时,观察淋巴细胞染色体畸变率。

近来有人用测定淋巴细胞微核率作为生物剂量测定的方法,淋巴细胞微核是游离于胞浆内的圆形或椭圆形小体,结构和染 色与主核相似,大小为主核的1/3以下,其来源可能是染色体的断片,测定方法与染色体畸变率相似,观察分析比染色体畸变率容易,在0.2~5Gy剂量范围 内,微核率与剂量呈线性关系。

鉴别诊断

造血系统的改变应与慢性苯中毒,血小板减少症,缺铁性贫血以及感染,某些疾病(肝炎,脾功能亢进等),某些药物和化学物质引起的血液学改变相鉴别,造血抑制现象在脱离照射后多数能得到恢复,脱离射线并积极治疗后,经久不愈的造血抑制,需考虑来自(或合并)其它原因的可能性,临床症状应与神经衰弱,内耳眩晕症,更年期综合征等疾病相鉴别,放射性白内障应与并发性(视网膜色素变性,高度近视眼等),老年性,先天性及全身代谢有关的白内障等鉴别。

治疗

(一)治疗原则

骨髓型放射病的主要矛盾是造血组织损伤。因此围绕这一中心,一方面要设法减轻和延缓造血器官损伤的发展,促进损伤的恢复;一方面要大力防治由造血损伤引起感染和出血等并发症。另外,由于放射病的损伤涉及全身各器官,所以仍以综合治疗为主,达到保持机体内环境的平衡,安全渡过极期。

骨髓型放射病的主要矛盾是造血组织损伤。因此围绕这一中心,一方面要设法减轻和延缓造血器官损伤的发展,促进损伤的恢复;一方面要大力防治由造血损伤引起感染和出血等并发症。另外,由于放射病的损伤涉及全身各器官,所以仍以综合治疗为主,达到保持机体内环境的平衡,安全渡过极期。

2.分度、分期治疗

各度放射病的治疗措施基本是一致的,但繁简有所差别。轻度放射病在平时可短期住院观察,对症治疗,战时对症处理、留队观察即可。中度以上放射病都需住院治疗。但中度的早期治疗可简化,重度和极重度不仅应立即住院治疗,而且要抓紧早期的预防性治疗措施,做到所谓“狠抓早期、主攻造血、着眼极期”,有利于提高治愈率。此外,还必须针对各期不同的矛盾进行治疗。

(1)初期:主要针对初期症状对症治疗,并根据病变特点采取减轻损伤的措施。

①保持病人安静休息和情绪稳定;②早期给抗放药;③镇静、止吐等对症治疗,如给安定、灭吐灵等;④有眼给合膜充血、皮肤潮红等症状者,给苯海拉明、异丙嗪等脱敏药;⑤改善微循环;⑥重度以上病人早期给肠道灭菌药,并做好消毒隔离;⑦严重的极重度病人早期进行造血干细胞移植。

①加强护理,注意观察病情变化。鼓励病人多进食,给高热量、高蛋白、高维生素并易消化的食物,极重度病人可用静脉保留导管补充营养;②保护造血功能,延缓和减轻造血损伤。可口服多种维生素,重度病人可少量输血;③预防感染和预防出血;④需移植造血干细胞的极重度病人,若初期未进行,进入本期后应尽早移植。

(3)极期:抗感染和抗出血是这一期治疗的关键问题,同时要采取有力的支持治疗,供应充分营养,保持水电解质平衡,纠正酸中毒,促进造血功能恢复。

①病人绝对卧床休息,控制输液速度,防止加重肺水肿,注意观察病情变化;②抗感染、抗出血;③促进造血功能恢复,给Vit.B4、B6、B12,叶酸和DNA制剂,可应用造血因子以及补益和调理气血的中药;④在供应充分营养(包括静脉补给)的同时,根据需要补充钾离子和碱性药物,同时可给与辅酶A、ATP等能量合剂。

(4)恢复期:主要防止病情反复,治疗遗留病变。

①加强护理,防止病人过劳,预防感冒和再感染,注意营养摄入和观察各种并发症的发生;②继续促进造血功能恢复,贫血病人可给铁剂、服用补益和调理气血的中药,或少量输血;③有消化不良等症状者,对症处理;④临床恢(二)主要治疗措施

1.早期给与抗放药

抗放药是指在照射前给药和照射后早期给药都可减轻放射病的一类药物,对中、重度放射病效果较好。

2.改善微循环

照射后早期微循环障碍可加重组织细胞损伤,尤其是重度以上放射病更为明显。可于照射后最初3天静脉滴注低分子右旋糖酐,每天500~1000ml,加入适量地塞米松和复方丹参注射液,对改善微循环,增加组织血流量,减轻组织损伤有益。

3.防治感染

防治感染在治疗中占有非常重要的位置。尤其在极期,应把控制感染放在治疗的首位。

(2)消毒隔离:战时采取区段隔离,即与其它伤病员分室或分区住院,以免发生交叉感染。病室经常用紫外线消毒和消毒液擦试。平时,重度以上病人应住入层流洁净病房。

(3)注意皮肤粘膜卫生:要经常洗浴或擦浴。加强口腔护理,禁用牙刷,常用消毒液含漱。每次餐后都要用消毒液漱口和用含消毒液的棉球擦试口腔,生殖器和肛门每天药浴。

(4)应用肠道灭菌药:重度以上病人早期口肠道细菌,减轻肠道感染。可口服黄连素、复方新诺明、新毒素、庆大毒素等。由于抑制了肠细菌,应适当补充Vit.B4、B2。

(5)全身应用抗菌药:这是控制感染的重要措施,以有指征地预防性使用为好。指征为:①皮肤、粘膜出血,②发现感染灶,③血沉明显加快,④白细胞降至3×109/L以下,⑤毛发明显脱落。只要出现其中一项即应使用。用药的顺序可为磺胺类药、青霉素、链霉素、氨基芐青霉素、新青霉素Ⅱ、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、先锋霉素等。用量宜大,以静脉给药为主。并根据血液或咽拭子培养和细菌药敏试验结果,及时调整药物种类,注意配伍用药和防止毒副反应。

(6)增强机体免疫功能:中度和重度偏轻病人,机体免疫功能尚未丧失,可适当采用主动免疫措施,如用短棒状杆菌菌苗、卡介苗和某些植物多糖等刺激机体免疫功能。而对严重的重度以上病人,则以被动免疫为好,可静脉注射大剂量人血丙种球蛋白或胎盘球蛋白。

(7)注意局部感染灶的防治:对病人潜在的感染灶,如龋齿、口腔炎、皮肤疖肿、痔疮、脚癣糜烂、或新发生的放射性皮肤、粘膜损伤等,都要及时发现、抓紧治疗和护理,减少感染机会。

(8)注意防治二重感染:发现霉菌感染可用抗霉菌药物,如口服制霉菌素,或雾化吸入和漱口,也可口服抗霉菌新药酮康唑片等。防治病毒感染可用无环鸟苷(acyclovir)和丙氧鸟苷(gancyclovir)等。

(9)间质性肺炎和防治:主要用给氧或辅助换气改善呼吸功能和防止心力衰竭。肾上腺皮质激素可改善呼吸困难、控制症状。大剂量应用丙种球蛋白、抗病毒药和抗巨细胞病毒血清等,对病毒感染有防治作用。

4.防治出血

(1)补充血小板和促进血小板生成:给严重出血的病人输注新鲜血小板是目前最有效的抗出血措施。止血敏有促进血小板生成的作用,亦可用于放射病治疗。

(2)改善血管功能:在假愈期即可开始应用改善和强化毛细血管功能的药物。如:安络血(肾上腺素缩氨脲)、5-羟色胺、Vit.C、P等。

(3)纠正凝血障碍:可用6-氨基已酸(EACA)、Vit.K3等。

是重度以上放射病治疗的重要措施。

(1)输血:可补充血细胞、营养物质和免疫因子,刺激和保护造血功能;止血和抗感染输血时机;①白细胞低于1×109/L,或粒细胞低于0.5×109/L,或血小板低于(30~50)×109/L;②血红蛋白低于80g/L;③严重出血或病情严重、衰竭者。每次输入200~300ml,每周1~2次。

(2)输白细胞:输入白细胞后,病人血中白细胞数可暂时升高,输入后4~6小时达高峰,以后逐渐下降。所以输入白细胞不能提高外周血中白细胞数,可达到提高机体抵抗力、延迟和减轻感染的效果。

(3)输血小板:输入的时机为:①白细胞低于1×109/L或血小板低于20×109/L;②皮肤、粘膜出现出血;③镜下血尿或眼底出血。一次输入血小板量为1011~1012个,血小板严重减少阶段需每天输一次。一般以输入新鲜血小板效果好。也可应用低温保存的同种异体血小板。切尔诺贝利事故治疗经验,中度和重度放射病人血小板数降至20×109/L,约在照射后14~18天。这类病人在血小板减少期约需输入5~6次血小板悬液,每次输入含血小板3×1011个的血浆300ml。

输血及血液有形成分,都要注意输注速度,避免加重肺水肿和脑水肿,为保证输注效果,最好选择HLA相合或半相合的供者,减少输注引起的免疫反应。对输注的血液或有形成分悬液,在输注前都需经15~25Gy γ线照射,除去其中的免疫活性细胞,减少输注后反应。

6.造血干细胞移植

(1)骨髓移植(bone marrow transplantation,BMT):骨髓含有丰富的造血干细胞,而且采集容易,所以是常用的造血的干细胞移植方法。骨髓移植可用自体骨髓移植,或同种异体骨髓移植。自体骨髓移植容易植活而且不会发生免疫学反应。目前用得多的还是同种异体骨髓移植。

①适应症:较小剂量照射者,自身仍保留重建造血的能力,不必移植。大于7Gy照射的病人可考虑进行骨髓移植(切尔诺贝利事故治疗经验,认为大于9Gy照射才考虑骨髓移植)。

②供体选择:最好选择同卵孪生兄弟,这种移植供受体不存在免疫学差异,属于同基因移植,近似自体骨髓移植。但这种供体很少。一般选择HLA(human leukocyte antigen)相合或半相合的供体。这类供体主要在同胞兄弟姐妹中寻找,按遗传规律同胞间的HLA相合机率为25%,这种移植效果也较好,但仍可有部分免疫学反应。

③移植的时间:因为输入的造血干细胞需经10~15天以后才能增殖造血,所以应尽早移植。一般认为以照射后1~5天移植为宜,最迟不超过10天。

④输入细胞数:以(2~5)×108/kg为宜,总细胞数不少于1.5×109个。

⑤采集和输入途径:为保证输入骨髓的质量,宜采用多点少量抽吸,防止混入过多的外周血。宜边采集、边输入,输入途径为静脉输入。

⑥并发证防治:可在移植前使用免疫抑制剂廓清骨髓腔,减少移植物被排斥。在植活以后常见的并发症为移植物抗宿主病(graft versus host disease,GVHD)。在骨髓移植的恢复期也有可能发生间质性肺炎。

GVHD是移植物中的免疫活性细胞增殖到一定程度。攻击宿主靶组织而发生的受体全身性疾病。其发生率可高达70%~80%,死亡率为20%~30%,GVHD有急性和慢性之分。移植后60天以内发生者为急性(aGVHD),移植数月以后发生者为慢性(cGVHD)。

GVHD主要损伤皮肤、肝脏和小肠。临床主要表现为皮肤斑丘疹、红斑、脱屑、腹痛、腹泻、血清胆红素和谷草转氨酶升高,严重者发生肠梗阻。慢性GVHD还常见碱性磷酸酶升高。

a.选用合适的供体;b.在输注前灭活或去除移植物中的T淋巴细胞。常用的方法是羊红细胞或大豆凝集素凝集并除T淋巴细胞,和应用抗淋巴细胞的单克隆抗体和补体灭活供体骨髓中的T淋巴细胞;c.使用免疫抑制剂。如氨甲喋吟(MTX)、环孢霉素A(cyclosporinA,CsA)等。也可几种合用,如MTX和CsA合用,或CsA和肾上腺皮质激素合用;d.使用肾上腺皮质激素控制症状,改善机体状况;e.近年有报告在动物实验中使用淋巴细胞抑素(lymphocyte chalone)可减轻动物的GVHD。

(2)胚胎肝移植(fetal liver transplantation,FLT):4~5月胎龄的胚胎肝中有丰富的造血干细胞,亦可作为造血干细胞移植的一个来源。用胚胎肝移植,造 血干细胞植活的可能性很小。如能植活也只能形成暂时性嵌合物,在一段时间内起到造血作用,有利于患者过度严重的造血障碍期,以后逐渐被排斥。但实验研究证明,胚胎肝制剂有刺激造血和非特异性免疫功能,加上胎肝中含淋巴细胞少,GVHD的发生率比骨髓移植小,故适用于重度乃至中度放射病人。

(3)外周血造血干细胞移植:外周血中也有少量造血干细胞,约为全身造血干细胞的1%。造血干细胞的形态尚不能辨认,是混在单个核的细胞中。通常是先给供体注射“动员剂”,如地塞米松等,以增加外周血中造血干细胞含量。然后用血球分离器连续流滤。收集单个核细胞供移植用。但外周血中淋巴细胞含量较多,移植后的免疫反应可能更严重。

7.造血因子的应用

目前细胞因子的研究日益深入,许多重组的细胞因子陆续问世。平时的辐射事故中已将有关的造血因子应用于放射病的治疗。

二、肠型放射病的治疗

肠型放射病多在1~2周死于脱水、酸中毒、败血症、中毒性休克等。因此首先应针对肠道损伤采取综合对症治疗,同时早期时行骨髓移植。待渡过肠型死亡期后,重点便是治疗造血障碍。

脑型放射病多死于1~2天内。急救的要点镇静、止痉、抗休克和综合对症治疗。发生抽搐时,用苯巴比妥、氯丙嗪等加以控制,呕吐、腹泻时,应予以止吐、止泻、针对休克,应予补液、输血浆,应用去甲肾上腺素、间羟胺、恢压敏等升压药。

预防

放射性工作者应严格遵守操作规程和防护规定,以减少不必要的照射,辐射源与工作人员之间应按射线性质安置屏蔽物;操作要熟练,缩短接触放射源的时间;设法增加与放射源之间的距离,以减少照射剂量,应进行严格的就业前体检,活动性肺结核,糖尿病,肾小球肾炎,内分泌及血液系统疾病,均属接触射线的禁忌证,定期体格检查,建立个人健康和剂量档案资料,使用放射源时应设置醒目标志,以防意外。

1、半胱胺(mercaptoethylamine,MEA)

半胱胺是研究最早的含巯基防护剂之一,它是半胱氨酸的脱羧衍生物,也是辅酶A的组成成份,小鼠受致死剂量γ线照射前10~15分钟腹腔注射可以提高存活率80%,临床放疗病人静脉注射给药,可以减轻放射反应,但此药有效防护期短,毒性大,口服效果差,在空气中不稳定。

2、胱胺(cystamine)

胱胺是关胱胺的氧化物,在体内可以还原成关胱胺,它的防护效力优于半胱胺,且可口服,化学性质比较稳定,照射前口服盐酸胱胺能减轻放射反应,提高外周血白细胞。

用法:于照射前1小时口服盐酸胱胺1g,其副作用是对胃粘膜有一定刺激作用,胃肠病患者忌用。

3、氨乙基异硫脲(aminoethylisothiourea,AET)

氨乙基异硫脲也是研究得较早的一个防护剂,是半胱胺的巯基被脒基取代的衍生物,其防护作用时间长,能口服,化学性质较稳定,预防效果好,例如狗受5Gy γ线照射前静脉注射AET氢溴酸盐125mg/kg,存活90%,对照动物全部死亡,但人无论口服或注射给药副作用均较大(恶心,呕吐,腹泻,皮肤潮红等),限制了它的使用。

4、氨基丙胺基乙基硫代磷酸单钠盐(WR-2721)

WR-2721是防护剂中防护效果较好的一种,这是MEA的硫基用硫代硫酸酯盐掩盖,并用丙胺基取代MEA氨基上的1个氢原子的衍生物,其抗放作用明显高于MEA和AET,有效时间约为3小时,如小猎犬受核反应堆中子和γ线混合照射2.5,3.3,5.5的6.5Gy前30分钟静脉注射150mg/kg,可分别提高存活率100%,100%,80%和60%,小鼠口服有效,但大动物口服效果差,因达到血液有效浓度的口服剂量太大,动物难于耐受药物的毒性。

临床使用口服200mg/kg,是人可耐受而且有防护作用的剂量,由于WR-2721选择性地分布于正常组织,在缺少血管的实体瘤组织中分布较少,用于放射治疗可以保护正常组织,增强对肿瘤的放疗效果。

在WR-2721以后值得注意的有WR-3689,它比WR-2721分子多一个甲基(置换丙胺基氨基上的1个H),其防护效价与WR-2721不相上下,甚至有报告认为超过WR-2721,其治疗指数(药物的LD50/最低有效剂量)是13.6,而WR-2721为12.0,该研究所将其列为WR-2721的备选药物。

天然甾体激素(如雌二醇)或人工合成的非甾体激素(如已烷雌酚,已烯雌酚等),在动物实验中都显示一定程度的辐射防护作用,而且照前后给药都有效果,如狗受2.6~2.8Gy照射前36小时肌注雌三醇10mg,提高存活率67%;照射后6小时肌注10mg,仍可提高存活率60%,如照前,照后两次各注射10mg,则可提高存活率70%,优于单次给药,临床用于肿瘤放疗病人,可减轻因放疗引起的白细胞下降,缺点是具有雌活性,应用时有一定的副作用,雌三醇油混悬针剂,预防使用,于照射前6天内或照前即刻1次肌注10mg,治疗使用,于照射后1天内肌注10mg,照前照后结合使用,或与其它药物伍用,可提高疗效,妇科肿瘤,再生障碍性贫血,肝病及未成年患者忌用。

辐射防护剂的作用原理

1、参与辐射化学反应

辐射生物学作用初期的辐射化学反应包括自由基生成,自由基化学反应,生物大分子损伤等,由于辐射防护剂参与了上述辐射化学反应,可能对靶分子提供防护,从而减轻其损伤,例如防护剂直接吸收能量,减轻O2的作用,提供氢原子促进损伤分子的修复,以及防护剂与靶分子或细胞结合复合体起保护作用作用等,一般认为含巯基的辐射防护剂可能有这方面的作用,这类药物通常只能在照前使用才有效。

2、干预生化—生理反应

某些化学防护剂可以干预细胞代谢,或参与神经体液调节机制,改变其生化,生理状态,从而起到减轻损伤,促进修复的作用,例如降低细胞代谢率以减轻细胞的辐射敏感性;延缓或促进细胞的增殖,分化。

饮食

一、双麦粥,将苦荞麦50克、燕麦50克、胡罗卜丁75克和600毫升的水一起入锅煮成粥食用。

二、荞麦鲜虾面,用苦荞麦面条100克,鲜活虾100克,豆苗100克及调味品煮成汤面食用。

三、龙井枸杞茶,高级龙井茶3克,枸杞子10粒。90度沸水冲泡后,先用茶水熏眼,左右双眼各5分钟,再饮茶。

四、龙井苦瓜茶,高级龙井茶3克,苦瓜皮50克(苦瓜外层青皮,中药店有售)。90度沸水冲泡5分钟即可饮用。

放射病饮食宜忌

宜

1、多吃抗辐射食品,如高蛋白、多维生素;适度脂肪、营养全面、数量充足;

2、能量供给要充足。足够的能量供给有利于提高人体对核辐射的耐受力,降低敏感性,减轻损伤,保护机体。每天能量供给4000~4500千卡;

3、糖类供给有侧重。由于人体消化道受损,导致其对各种糖的吸收效果不尽相同,故防治消化道损伤的效果也不同,其中以果糖最佳,葡萄糖次之,而后是蔗糖、糊精等;

4、需增加植物油所占食物的比重,其中油酸可促进造血系统再生功能,防治辐射损伤效果最好;

5、蛋白质要有质量。要求摄入的蛋白质品质优秀,数量充足,以减轻放射损伤,促进机体恢复健康;

6、无机盐供应宜加量。在膳食中适量增加无机盐(主要是食盐),可促使人饮水量增加,加速放射性核素随尿液、粪便排出,从而减轻内照射损伤;

7、维生素数量要确保。增加维生素供给对防治辐射损伤及伤后恢复均有效,如VK可减少出血,VPP减轻呕吐、恶心,VC使血细胞再生加速等,为此宜多摄入一些海带、卷心菜、胡萝卜、蜂蜜、枸杞等;

8、注意酌情多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝等富含维生素A、C和蛋白质的食物,经常喝些绿茶等。

忌

护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

分型(度) 初期

分型(度) 初期