肝豆状核变性伴发的精神障碍

概述

肝豆状核变性(hepatolenticulardegeneration)是一种常染色体隐性遗传性疾病,由血浆中铜蓝蛋白(一种铜结合酶)水平降低所致因1912年首次由Wilson报道故又称Wilson病本病由于体内丙酮代谢障碍导致肝脑等组织病变。临床特点为锥体外系症状、肝损害和特征性角膜色素环,同时多伴有不同程度的精神障碍发病年龄分布从少年到壮年约有半数之多的患者在20~30岁因常伴发精神症状易被误诊为原发性精神障碍其病情不断进展,大都预后不良。

病因

常染色体隐性单基因遗传疾病有阳性家族史者约占20%~30%大多数系同胞一代发病。发现其基因至少存在25种突变,定位于染色体13。至于其基因缺陷是结构基因或控制基因尚未确定有的文献报道近亲婚配者发病率较高但尚有争议。

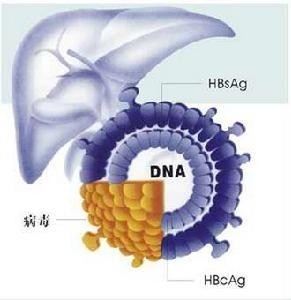

由于患者体内缺乏血浆铜蓝蛋白不能与铜结合以致大量铜沉积于肝脑(豆状核)、角膜和肾脏,导致铜代谢障碍并引起一系列内脏功能和组织上的损害;最常见的部位是脑基底核、小脑、大脑皮质、角膜、肝、肾等处。病理变化主要在豆状核,大脑皮质也可受损病理切片可见壳核和尾状核神经细胞变性或消失,且为星形细胞代替。若铜在肝内大量沉积可出现肝大,急性或慢性肝炎和肝硬化、肝萎缩。

发病机制

本病的发病机制有下列假说:

1.胆道排铜障碍经用64Cu或67Cu放射性核素检查发现患者为肝胆系统排铜减少从而使铜在肝脏或其他脏器及组织中大量沉积这是较为引人注目的一个假说。

1.胆道排铜障碍经用64Cu或67Cu放射性核素检查发现患者为肝胆系统排铜减少从而使铜在肝脏或其他脏器及组织中大量沉积这是较为引人注目的一个假说。

2.细胞内异常蛋白质的存在持此假说者认为突变基因的产生物是细胞内一种异常的蛋白质,或者由异常的酶导致蛋白质不完全水解形成异常的多肽这种异常的蛋白质或多肽主要存在肝、脑肾等组织中,并对铜具有异常强的亲和力从而阻碍了铜蓝蛋白的合成,使铜在组织中沉积起来。

3.溶酶体缺损肝细胞溶酶体的缺损则早期不能将铜集中到溶酶体,以后又不能把铜释放到胆汁中被排出导致铜在肝脏或其他组织中大量沉积。

4.铜蓝蛋白合成障碍Matsuda(1974)用放射免疫法测得患者血清中有正常原铜蓝蛋白含量,提示患者体内铜与原铜蓝蛋白合成过程受阻。

病理变化主要发生在豆状核大脑皮质也可受损。肉眼观察大脑的外形是正常的切面可见纹状体萎缩并呈棕色壳核常有空洞形成病理切片检查可见壳核和尾状核神经细胞变性或消失,且被星形细胞代替。有的形成典型的Alzheimer细胞,继而发生退行性变。特殊染色可发现受损区的毛细血管周围有铜的沉积。

本病肝硬化初期为脂肪变性严重时有肝细胞坏死。肝硬化晚期肝脏体积缩小,呈小叶性硬化表面有细小的结节。病理切片可见正常、退化、恢复的肝细胞区呈不规则的交错分布,并有结缔组织及小胆管增生现象。

临床表现

绝大多数为缓慢起病,初期多出现锥体外系症状,如肢体震颤摆动肌张力增高不自主运动等以精神障碍首发者约占20%,儿童患者多以精神异常为首发症状表现为情绪异常或学习能力下降。

1.起病绝大多数患者为缓慢起病;少数为亚急性病程进展较快;后者多见于儿童或少年患者。首发症状以锥体外系症状较常见,以精神障碍为首发症状者约占20%左右。儿童患者多以精神症状起病,表现为情绪异常或学习能力下降。

2.精神症状肝豆状核变性的症状呈多样化,即有情绪异常或个性特点的变化在疾病过程中可出现类似情感性精神症状或精神分裂症样表现,在疾病晚期则以智能减退较为明显,严重者呈现痴呆状态。

临床上精神症状大多在神经症状出现后1年左右发生但亦可表现较早。情绪障碍主要以强制性哭笑,情绪不稳喜怒无常易激动欣快或情感淡漠兴趣降低等常见(欧阳珊,1990)。也可见抑郁、焦虑症状。人格及行为障碍表现为迟钝、幼稚,戏谑、轻率、任性说谎或偷窃等违纪行为等但冲动行为亦不少见逻辑性思维亦可明显异常而幻觉妄想较为少见。随着病程进展,智能障碍日益明显,后期呈严重的痴呆状态亦有病人可发生幻听及被害妄想或呈现类精神分裂症样表现。到疾病晚期脑实质严重受损此时患者的日常生活完全不能自理可出现性本能亢进表现。

3.神经系统症状和体征本病三大主要征象为锥体外系症状、肝硬化和角膜色素环(Kayser-Fleischer环)在首发症状中,锥体外系运动障碍极为明显,如肢体震颤手臂大的摆动肌张力增高或强直不自主运动共济失调等最为常见其他如构音不清流涎和吞咽困难等也不少见。

多数病例角膜外缘有棕绿色色素环(Kayser-Fleischer环)实验室检查有血清铜氧化酶活力减低角膜色素环的检出率高达90%以上,具有重要的诊断价值。此环呈棕色或灰绿色位于角膜边缘在裂隙灯下较易看到。

并发症

肝豆状核变性患者免疫功能部分低下,可继发各系统感染,并多因肝衰竭或并发感染而死亡。部分患者有假性延髓麻痹的症状如吞咽困难、饮水返呛等,特别是卧床的病人更容易患坠积性肺炎尿路感染与褥疮有锥体外系症状的患者,行走困难易跌倒而出现骨折。肝豆状核变性患者在肝硬化失代偿期有门静脉高压合并食管胃底静脉曲张者,易出现急性上消化道出血,甚至发生出血性休克;少数肝脏的解毒能力下降,易出现肝性脑病、肝肾综合征等;亦有患者由于脑部损害而合并癫痫发作上述种种并发症往往加重病情严重影响了治疗效果使患者住院时间延长,如不及时准确的处理部分患者预后较无并发症的患者差。

检查

实验室检查:

1.血清铜蓝蛋白和血清铜降低尿铜和肝铜含量增高。血清铜氧化酶吸光度检查有90%的病人低于正常值为肝豆状核变性的主要生化异常。血清铜蓝蛋白测定正常人为200~400mg/L(或为0.25~0.49O.D);患儿通常低于200mg/L;24h尿铜排出量测定患儿明显增高,常达100~1000ug/24h;细胞含铜量测定正常人约为20ug/g(干重),患儿可高达200~3000ug/g。

2.肝功能检查示谷丙转氨酶(SGPT)、麝香草酚浊度试验(ZnTTT)增高。

3.血象很低的患者是金属络合剂驱铜疗法的不利因素如不及时处理,往往使驱铜治疗难以坚持下去。严重肝肾功能受损的患者,亦要避免使用对肝肾功能损害的药物肝纤维化指标可了解患者肝硬化的严重程度,为抗肝纤维化治疗提供客观的观察指标。

1.脑电图检查约30%~50%异常,多为中轻度,但无特异性。

2.脑干听觉诱发电位的异常率较高,可达90%;主要表现为Ⅲ-VIPL延长,波幅降低(潘映福1987)。这可能是铜在脑干弥散性沉积,引起脑干听觉系统的神经元变性及脱髓鞘改变。

3.脑CT扫描有30%~40%患者显示双侧基底节对称性低密度病灶大脑皮质和脑干萎缩也可看到,还有脑室扩大及外侧裂增宽等。磁共振显像(MRI)更为清楚,比脑CT扫描显示出更广泛的病灶不仅脑室扩大还可见丘脑区及脑干内异常信号(T1W低信号T2W高信号)。

脑电图、肌电图的异常改变提示脑部和周围神经肌肉的受损疗程前后的脑干诱发电位可用来辅助判断患者脑部受损严重程度和疗效情况B超检查可了解患者肝脏的影像学分型,脾脏肿大程度肾脏皮质受损以及有无并发胆石症等情况,对估计预后有一定的帮助头颅CT或MRI检查。除基底节区有特殊病变可以帮助本病的诊断外若有大脑皮质萎缩额颞叶软化灶形成患者往往有智力低下学习成绩差,应予相应的脑复活治疗故辅助检查对判别患者的治疗。

诊断

锥体外系症状,角膜色素环和血清铜氧化酶吸光度降低三项是本病诊断的重要依据此外,肝病史或肝脏病征,尿铜增高(>50μg)也有诊断意义;而脑CT和MRI检查可供辅助诊断参考。

1.器质性损害的证据

(2)发病年龄和明确的遗传史。

(1)智能损害呈进行性加重。

(2)情绪障碍和人格改变。

3.实验室检查

(2)肝功能损害SGPT、ZnTTT等升高。

锥体外系症状、角膜色素环和血清铜氧化酶吸光度降低3项是本病的诊断关键依据。

鉴别诊断:

在鉴别诊断方面应与Alzheimer病帕金森病和Huntington病等脑器质性疾病逐一鉴别由于本病有情绪异常和内驱动力的下降,还应与精神分裂症和情感性障碍进行鉴别。

1.与其他脑变性疾病鉴别本病有明显的角膜色素环血铜的变化,CT、MRI检查可见脑基底节改变和明确的肝脏症状可鉴别。

2.与功能性精神病鉴别本病精神症状以脑器质性损害状为主如人格改变、痴呆等;锥体外系症状特征性的K-F环实验室检查可明确诊断。

治疗

可治性的治疗开始愈早预后愈好。因此强调要发现时,及时确诊、治疗争取较好的预后治疗原则为减少铜的摄入;增加铜的排出。

(1)青霉胺:是最常用的药物,应长期服用,20~30mg/(kg•d)分3~4次于饭前半小时口服。用前先作青霉素过敏试验,副作用可有发热皮疹关节疼痛、白细胞和血小板减少蛋白尿、视神经炎等。长期治疗也可诱发自身免疫性疾病,如免疫复合体肾炎红斑狼疮等。应并服维生素B620mg3次/d。

(2)曲恩汀(三乙撑四胺)0.2~0.4g,3次/d,对青霉胺有不良反应时可改服本药长期应用可致铁缺乏。

(3)二巯丙醇(BAL)2.5~5mg/kg,肌注1~2次/d,10天1疗程副作用有发热、皮疹恶心、呕吐、黏膜烧灼感注射局部硬结等不宜久用。也可用二巯基丙酸钠,2.5~5mg/kg以5%浓度的溶液肌注,1~2次/d10次1疗程,或二巯丁二钠,每次1~2g(成人),配成5%浓度溶液缓慢静注10次1疗程。后两药作用与BAL相似,驱铜作用较BAL强,副作用较小。以上3种药物可间歇交替使用。

(4)锌剂:口服锌剂可促进肠黏膜细胞分泌金属硫因,与铜离子结合后减少肠铜吸引常用者为硫酸锌,毒性较低,可长期服用餐前半小时服200mg3次/d并可根据血浆锌浓度不超过30.6μmol/L加以调整与青霉胺合用时,两者至少相距2h服用,以防锌离子在肠道内被青霉胺络合。

驱铜治疗虽对神经系症状和体征效果较好,但对肝功能改善不明显因而要同时合并保肝药物。

2.精神药物在驱铜治疗的同时可根据精神症状选用锥外系副作用较小的抗精神病药如甲硫哒嗪、利培酮等剂量不宜过大时间不宜过长,显效即止。

3.饮食疗法每天食物中含铜量不应大于1mg不宜进食含铜量高的食物,如豌豆、蚕豆、玉米、香菇或蕈类、鱼虾海鲜、贝类甲壳类或螺类软体动物、动物的肝和血巧克力和坚果等。

4.外科治疗最近采用肝脏移植术虽有初步希望,但只限于极少数患者,尚在探索阶段。

5.其他:

预后

肝豆状核变性为持续性进展病程,纵然有少数患者可部分缓解但最终结局大多预后不良故本病应坚持终身治疗,如早期确诊,予以驱铜治疗,可防止肝脏和神经症状的发生,如已发生也可得到改善。未经治疗的病人多在症状发生后7~15年内死亡多由于急性肝功能衰竭、门脉高压伴食管静脉、曲张破裂出血和进行性脑功能障碍或并发感染而死亡。

预防

为了控制和减少遗传性疾病的发生,必须做到从预防为主尽管关于近亲婚配者发病率较高尚有争议但也要大力提倡避免近亲结婚实行优生保护法对这类不一定、一定或很大可能造成后代发生先天性疾病者,均应避免生育。目前中国正在制定优生保护法,禁止近亲结婚“亲上加亲”会增加一些遗传病的发生率中国婚姻法已明确禁止近亲结婚对已确诊者除接受上述治疗外应积极治疗各种慢性躯体疾病和预防各种传染病,不断提高健康水平。同时由于病家族子女有患同病的危险性,故易遗传。

另外大量临床实践表明不少肝豆状核变性患者在经过正规的驱铜对症治疗后临床症状和体征明显改善,但出院后患者自认为症状已消失,而不服药或少于规定的剂量服药,又不注意忌服含铜量高的食物结果病情加重而再次入院,甚至因此而离开人世,亦有部分患者或其家人迷信某些气功而单方面停服驱铜药物结果使病情加重,甚至葬送了患者的生命,悔之晚矣!患者及其家人对治疗的依从性好的往往病情长期缓解有较好的生活质量甚至有在学业上事业上做出优良的成绩。

肝豆状核变性患者较普遍存在着焦虑与抑郁情绪由于讲话不清动作笨拙、肝功能受损等症状,对前途的失望;对造成家庭经济、人力和物力等方面的负担而感到内疚情绪低落,不愿配合诊治,甚至拒绝治疗。个别患者因本病的遗传性而怨恨父母,脾气暴躁。这时心理咨询与治疗就显得十分重要。通过与患者心理异常相适应的心理疗法纠正其心理的偏差或变态心理提高患者对诊疗过程的依从性有利于改善其预后。而社会方面对患者的支持程度亦明显影响患者的疗效家人亲戚友人等对患者经济上物质上和精神上的支持与鼓励,往往能增强患者战胜病魔的信心;对患者生活上关照与护理,往往能增强其治疗的效果学校单位医疗保险和行政管理部门,甚至慈善机构对患者及其家庭的资助可解决他(她)们的部分困难,减少或去除其后顾之忧亦有助于患者获得良好的预后。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。