龙头鱼

形态特征

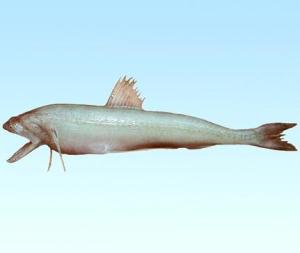

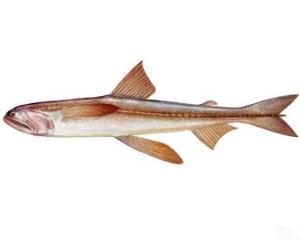

成鱼特征

背鳍11-13;臀鳍13-15;胸鳍10-11;腹鳍9;尾鳍15-17。侧线鳞40-45。鳃耙50-65。幽门盲囊16-20。鳃盖条骨18-26。脊椎骨42-45。体长为体高5.0-7.8倍,为头长4.7-5.1倍。头长为吻长7.6-12.3倍,为眼径8.6-10.9倍,为眼间隔3.5-4.5倍。

背鳍11-13;臀鳍13-15;胸鳍10-11;腹鳍9;尾鳍15-17。侧线鳞40-45。鳃耙50-65。幽门盲囊16-20。鳃盖条骨18-26。脊椎骨42-45。体长为体高5.0-7.8倍,为头长4.7-5.1倍。头长为吻长7.6-12.3倍,为眼径8.6-10.9倍,为眼间隔3.5-4.5倍。

体柔软,延长侧扁,躯干部较粗,尾部渐细。头中等大,头长大于体髙。吻甚短,前端钝圆形。眼小,前上位,近吻端。脂眼睑发达。眼间隔中央圆凸。前鼻孔具鼻瓣,后鼻孔呈椭圆形。口大、前位,口裂倾斜,其长超过头长之半。下颔长于上颌。两颌腭骨和犁骨具针尖状小牙带,大小不 ,部分牙末端呈弯钩状,能倒伏,口闭时颌骨牙外露。鳃孔大。鳃盖膜不与峡部相连。假鳃不很明显。鳃耙昰短针状。腹部圆、无棱。无鳔。体前部光滑无鳞,后部被细小圆鳞,鳞薄而易脱落。侧线稍直,呈管状,向后延伸达尾鳍中叉的前端。

体柔软,延长侧扁,躯干部较粗,尾部渐细。头中等大,头长大于体髙。吻甚短,前端钝圆形。眼小,前上位,近吻端。脂眼睑发达。眼间隔中央圆凸。前鼻孔具鼻瓣,后鼻孔呈椭圆形。口大、前位,口裂倾斜,其长超过头长之半。下颔长于上颌。两颌腭骨和犁骨具针尖状小牙带,大小不 ,部分牙末端呈弯钩状,能倒伏,口闭时颌骨牙外露。鳃孔大。鳃盖膜不与峡部相连。假鳃不很明显。鳃耙昰短针状。腹部圆、无棱。无鳔。体前部光滑无鳞,后部被细小圆鳞,鳞薄而易脱落。侧线稍直,呈管状,向后延伸达尾鳍中叉的前端。

背鳍起点约与腹鳍起点相对。脂鳍小位于臀鳍后部上方。臀鳍起于腹鳍与尾鳍起点之中间。胸鳍位髙,其长大于头长,向后伸达背鳍前部下方。腹鳍长,其长大于胸鳍长。尾鳍三叉形、上下叶长于中叶。

新鲜时体呈乳白色,虹瞳金黄色,头背部和两侧呈半透明状,具淡灰色小黑点,腹前部淡银白色,各鳍灰黑色。

幼鱼特征

全长25.2毫米稚鱼,体较长而侧扁,肛门位于紧蛞臀鳍正前方,口裂大,下颌较上颌突出,前鳃盖骨显著前倾,各鳍均较长,脂鳍长,从鳃盖至臀鳍前腹侧具7对黑色素,稚鱼夏秋间在吕四近海可采到。

全长25.2毫米稚鱼,体较长而侧扁,肛门位于紧蛞臀鳍正前方,口裂大,下颌较上颌突出,前鳃盖骨显著前倾,各鳍均较长,脂鳍长,从鳃盖至臀鳍前腹侧具7对黑色素,稚鱼夏秋间在吕四近海可采到。

生活习性

龙头鱼为沿海中、下层铂类。栖息于长汇口佘山及杭州湾近海一带,水深一般50米以内,泥沙底海域常年可见。春季(3-5月)主要分布在东海北部近海和南部近海的里侧,夏季(6-8月)大部分鱼群到江苏南部沿海产卵,秋季(9-11月)主要集中在东海北部近海进行索饵,冬季(12月至翌年2月)仍集中在东海北部近海,分布水深一般不超过150米。

龙头鱼为沿海中、下层铂类。栖息于长汇口佘山及杭州湾近海一带,水深一般50米以内,泥沙底海域常年可见。春季(3-5月)主要分布在东海北部近海和南部近海的里侧,夏季(6-8月)大部分鱼群到江苏南部沿海产卵,秋季(9-11月)主要集中在东海北部近海进行索饵,冬季(12月至翌年2月)仍集中在东海北部近海,分布水深一般不超过150米。

龙头鱼为肉食性鱼类,主要以食鳗、小公鱼、棱鳗、小沙丁鱼、大黄鱼的幼鱼等小型鱼类,兼食毛虾、虾类和头足类等。秋季有较强的摄食现象,其强度等级0级占 22.5%,Ⅰ级占39.29%,Ⅱ级占21.13%,Ⅲ级21.43%,Ⅳ级占3.57%。

龙头鱼为肉食性鱼类,主要以食鳗、小公鱼、棱鳗、小沙丁鱼、大黄鱼的幼鱼等小型鱼类,兼食毛虾、虾类和头足类等。秋季有较强的摄食现象,其强度等级0级占 22.5%,Ⅰ级占39.29%,Ⅱ级占21.13%,Ⅲ级21.43%,Ⅳ级占3.57%。

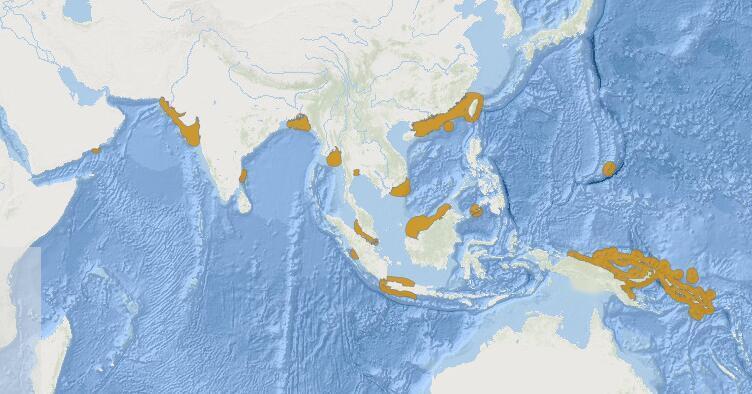

分布范围

海域范围:分布于印度洋至西太平洋,包括韩国、日本、中国沿海、台湾及东印度洋海域。在中国分布于黄海南部、东海和南海河口海域,以及台湾南部及西部海域。

国家地区:孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、中国、关岛、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、缅甸、北马里亚纳群岛、阿曼、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、所罗门群岛、泰国、越南。

繁殖饲养

在冬季,它会迁移到近岸水域,然后返回近岸水域产卵。南海大亚湾体长113-215毫米,绝对怀卵量44500-124000粒。卵径0.8毫米左右,无油球,卵黄无龟裂,卵膜腔狭。寿命为3.5-5年。

在冬季,它会迁移到近岸水域,然后返回近岸水域产卵。南海大亚湾体长113-215毫米,绝对怀卵量44500-124000粒。卵径0.8毫米左右,无油球,卵黄无龟裂,卵膜腔狭。寿命为3.5-5年。

种类介绍

主要价值

一般以底拖网捕获,肉质细嫩,具食用高经济价值,通常以油炸食之。其肉质含水量较多,味美,肉刺松软,可鲜食或干制,盐干品为美味龙头烤。

一般以底拖网捕获,肉质细嫩,具食用高经济价值,通常以油炸食之。其肉质含水量较多,味美,肉刺松软,可鲜食或干制,盐干品为美味龙头烤。

动物保护

动物文化

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

近种区

近种区 保护级

保护级