蝮蛇

形态特征

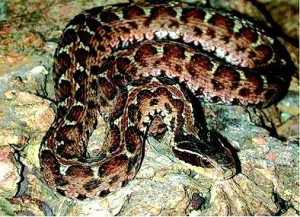

蝮蛇体长60~70厘米,头略呈三角形,颈细,具颊窝,头颈区分明显,背面浅褐色到红褐色,头背有一深色“∧“形斑,正脊有两行深棕色圆斑,彼此交错排列略并列,背鳞外侧及腹鳞间有1行黑褐色不规则粗点,略呈星状;腹面灰白,密布棕褐色或黑褐色细点。鼻间鳞宽短,排成⊥形;眶前鳞2,眶后鳞2(3),眶璨来新月形,颞鳞2+4(3);上唇鳞2-1-4(2-1-3、3-1-4)式。背鳞21(23)-21-17(15)行,中段最外行平滑或均具棱;腹鳞137-173,肛鳞完整;尾下鳞29-54对,少数为单行。头背具对称的大鳞片,眼前有颊窝,体背有两纵行圆斑。

蝮蛇体长60~70厘米,头略呈三角形,颈细,具颊窝,头颈区分明显,背面浅褐色到红褐色,头背有一深色“∧“形斑,正脊有两行深棕色圆斑,彼此交错排列略并列,背鳞外侧及腹鳞间有1行黑褐色不规则粗点,略呈星状;腹面灰白,密布棕褐色或黑褐色细点。鼻间鳞宽短,排成⊥形;眶前鳞2,眶后鳞2(3),眶璨来新月形,颞鳞2+4(3);上唇鳞2-1-4(2-1-3、3-1-4)式。背鳞21(23)-21-17(15)行,中段最外行平滑或均具棱;腹鳞137-173,肛鳞完整;尾下鳞29-54对,少数为单行。头背具对称的大鳞片,眼前有颊窝,体背有两纵行圆斑。

体色变化大,头体背部由灰褐色而至土红色,头部在眼后到口角有黑色带,其上缘有一黄白色细纹;体背交互排列有黑褐圆斑;腹面灰白到灰黑褐色,有不规则黑点;尾尖黑色。

上唇鳞7片,第3片入眼;下唇鳞10片,前4片与前额鳞相接。前颏鳞大,左右并立;后颏鳞小,左右分开,中间隔1对小鳞;后颏鳞和第1腹鳞间有5对左右的小鳞片。体鳞起棱,通常23~21~17行。腹鳞138~168片;肛鳞单一;尾下鳞28~56对。背面为暗褐色,体侧各具黑褐色圆斑1行,约30个左右。两侧斑纹在背中央往往相连接。头顶灰褐色,从眼后到口角有一黑褐色阔条纹;上、下唇和头部腹面均淡黄色。腹面灰白色,散有黑色斑点,有时全呈灰黑色。尾短,焦黄色。栖息于平原或较低的山区,常盘成圆盘状或扭曲成波状。捕食鼠、蛙、蜥蜴、小鸟、昆虫等。有剧毒。我国北部和中部均有分布。

生活习性

捕食鼠、蛙、小型蜥蜴、鸟、昆虫等。蝮蛇的繁殖、取食、活动等都受温度的制约,低于10℃时蝮蛇几乎不捕食;5℃以下进入冬眠;20℃~25℃为捕食高峰;30℃以上的进蛇洞栖息,一般不捕食。夜间活动频繁,春暖之后陆续出势寻找食物。

捕食鼠、蛙、小型蜥蜴、鸟、昆虫等。蝮蛇的繁殖、取食、活动等都受温度的制约,低于10℃时蝮蛇几乎不捕食;5℃以下进入冬眠;20℃~25℃为捕食高峰;30℃以上的进蛇洞栖息,一般不捕食。夜间活动频繁,春暖之后陆续出势寻找食物。

生长繁殖

蝮蛇为卵胎生。蝮蛇胚胎是在雌蛇的体内发育成长的,小蛇出生之后就能够独立生活。因为这样的生殖方式能够使小蛇得到最好的保护,所以成活率非常高。每年的5~9月是蝮蛇的繁殖期,每一条雌性蝮蛇可以产下2~8条小蛇。刚出生的小蛇体长在14~19厘米,体重为21~32克。小蛇在进入冬眠之前会脱皮1~2次。

栖息环境

种类介绍

蝮蛇类是我国分布最广、数量最多的一种毒蛇,其种下分类问题,颇多争论。曾争论长达60多年之久,主要是缺乏足够的根据以说服对方。为此,中国研究人员在全国各地的560条蝮蛇标本及Maki(193)所搜集的资料进行了比较分析。根据鳞片数目、头型、色斑以及分布区域不同,确定中国蝮蛇可分为3个亚种,即中介亚种、短尾亚种及日本亚种。

秦岭是黄河和长江水系的主要分水岭,一直起着我国南北两大部分的分界作用,所以在动物地理的分布上,都认为是古北界与东洋界的天然障壁,这不仅对鸟兽有效,对蛇类的分布更为有效。但秦岭东段从伏牛山往东,山势突然低落,与华北平原接壤,分布于秦岭以南的短尾亚种通过这个地区与古北界的中介亚种相遇,形成两个亚种的同域分布区。

明显而有趣的例子是:在陕西,洋县和周至两地相距甚近,但中间隔着秦岭主峰太白山及首阳山,在山南洋县采到的蝮蛇是短尾亚种,在山北周至采到的则是中介亚种,表明秦岭对这两个亚种是起着地理隔离的作用的。

尖吻蝮

俗称五步蛇、百步蛇、翘鼻蛇等。头呈三角形,吻端突出且向上翘起,体背灰褐色,布有灰白色菱形方斑,腹面白色,有多个明显黑色圆斑,体长可达1.5米。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。生活在海拔100-1300米的山区、丘陵地带。

俗称五步蛇、百步蛇、翘鼻蛇等。头呈三角形,吻端突出且向上翘起,体背灰褐色,布有灰白色菱形方斑,腹面白色,有多个明显黑色圆斑,体长可达1.5米。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西。生活在海拔100-1300米的山区、丘陵地带。

中介蝮

主要分布在秦岭以北地区,东起内蒙古,西到新疆,在动物地理区划上,属于古北界蒙新区及华北区的黄土高原亚区的西部。

中介蝮数量特多的地方,已发现有两处,一处在黑龙江西部,靠近蒙古的卓山车站附近,站北共有6个山头,长约3公里,宽一两公里不等,是铁路局的采石场,其中1~3号山头因蝮蛇太多而停止开采。另一处是蛇岛,面积仅1平方公里左右。过去有人(长谷川秀治在1932年时)估计说的岛上有蝮蛇50万条,这显然是夸张了。1957年,在岛上考察之后,我们估计大约有5万条蝮蛇。1979年,辽宁蛇岛考察队在岛上作了数量分布调查,认为现存蝮蛇约有2万条,这和我们当时的估计比较接近,因为该岛在1959年以后曾遭火灾及滥捕,损失的蝮蛇是相当多的。

蛇岛的中介蝮多栖息在石缝、草丛及树枝上,静止不动,头部仰起向着天空。当小鸟停落在它附近时,即迅速向小鸟袭击。常见一棵小树上有几条蝮蛇。在一株高约两米的栾树上曾见有21条,一棵樱树上见有25条。小鸟稀少时,多潜伏于草丛及石缝中。例如:1957年9月15日,岛上小鸟极少,所捕获的413条蝮蛇中,草丛里捕到的占54.52%,岩石上捕到的占43.61%,树上捕到的只占1.87%。

短尾蝮

短尾蝮主要分布在秦岭以南,南限约在北纬26°附近,属于东洋界华中区及西南区的一部分。但山西、河北、山东及东北三省是这两个亚种的同域分布区。Smith(1943)把蝮蛇分布的南限延伸到北部湾的一个小岛上,这是严重的错误,他所说的这个小岛叫做小龙山Syoryuzan岛,其实就是蛇岛,在辽东半岛南端的西面,并非雷州半岛的西面。

短尾蝮的洞穴多在向阳的斜坡上,洞口直径为1.5~4.5厘米,洞深可达1米左右,大多利用蛙、鼠等挖钻的旧洞。

短尾蝮的洞穴多在向阳的斜坡上,洞口直径为1.5~4.5厘米,洞深可达1米左右,大多利用蛙、鼠等挖钻的旧洞。

竹叶青

Trimeresurus stejnegeri俗称青竹蛇、刁竹青、青竹标。头呈三角形,颈细,眼红色,体背呈草绿色,自颈部以后形成左右各一条白色纵线,或为红白色侧线,或为黄色侧线,尾焦黄色,体长60-90厘米。广泛分布於安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、海南、广西、甘肃、四川、贵州、云南。生活于山区树丛或竹林,常栖息於溪涧边灌木杂草或山区稻田田埂杂草,或宅旁柴堆、瓜棚。

日本亚种

日本亚种

铜头蝮蛇

铜头蝮蛇是南美蝰蛇科的一员,它们行动敏捷、善于伪装,受到骚扰会毫不犹豫的攻击。这种蛇在其所在的国家有叮咬人的记录。

黑眉蝮蛇

在辽东半岛,位于大连市旅顺口区西北面的渤海之中距旅顺港25海里处有一个总面积不到1平方公里的蛇岛(自然保护区)。该蛇岛是世界上惟一一座生存单一品种黑眉蝮蛇的岛屿,在只有0.73平方公里面积的小岛上生存着近2万条剧毒蛇。在蛇岛上,仍存活着世界奇迹:惟一一种既冬眠又夏眠的蝮蛇,这种蛇一年只捕食几次就可存活下来,岛上的其它动物都灭绝了,极强的生命力使它们在岛上生存繁衍几千万年。

高原蝮

全长500mm左右。头较大,三角形,颈明显,有颊窝,瞳孔直立枣核状。上唇鳞7(2-1-4)或6,8;颊鳞2;眶前鳞眶后鳞各2;颞鳞2+4;背鳞21-21-15行或19-19-17行,起棱;腹鳞149-178;肛鳞1片;尾下鳞29-48对。背面棕褐色,自颈至尾有黄或灰绿色不规则斑块;头背有深色纵纹。唇部肉红色。腹面土红色,密布黑色细斑点。生活于海拔3000m左右的高原,常见于梯田边杂草乱石堆上及溪流旁。食鼠。卵胎生。每产5-7仔。分布于甘肃、青海、西藏、四川。

乌苏里蝮

又名贴树皮、土球子、土公蛇。个体较细小,尾较短。全长172-676mm。头三角形,不宽扁,颈明显。上唇鳞7(2-1-4),颊鳞1,眶前鳞眶后鳞各2,颞鳞2+3。背鳞21-21-17,个别22(23)-21-17行,除最外行光滑外均起棱;腹鳞139-157;肛鳞1片;尾下鳞36-51对。体色多变;多黑、棕、土黄等色,自颈至尾有2行中央色浅的深色圆斑或由此斑形成的网纹,或斑纹不显;尾色同体色;腹面色浅者颌部灰白;腹面黑色发亮者,郃片和下唇鳞腹侧有黑斑,颌部亦灰白,眼后斜向口角有深色宽带状斑,其背缘有清晰的细白边(白眉)。多生活在山地、丘陵、林缘、草灌丛、沟边、田野、塘边等处,出入蛰时以乱石堆中多见。有固定的栖息场所。食鼠、蛙 为主,亦食鱼、泥鳅,偶食蜥蜴和蛇。卵胎生。8月下旬至9月中旬产仔,每产2-10仔。分布于东北三省、山东、河北、内蒙;国外分布于朝鲜、俄罗斯西伯利亚地区。

分布范围

蝮蛇在中国大部分地区均有分布。

蝮蛇在中国大部分地区均有分布。

繁殖饲养

孵化

仔蛇2~3年性成熟,可进行繁殖。蝮蛇的繁殖方式和大多数蛇类不同,为卵胎生殖。蝮蛇胚在雌蛇体内发育,生出的仔蛇就能独立生活。这种生殖方式胚胎能受母体保护,所以成活率高,对人工养殖有利,每年5~9月为繁殖期,每雌可产仔蛇2~8条。初生仔蛇体长14~19厘米,体重21~32克。新生仔蛇当年脱皮1~2次, 进入冬眠。

仔蛇2~3年性成熟,可进行繁殖。蝮蛇的繁殖方式和大多数蛇类不同,为卵胎生殖。蝮蛇胚在雌蛇体内发育,生出的仔蛇就能独立生活。这种生殖方式胚胎能受母体保护,所以成活率高,对人工养殖有利,每年5~9月为繁殖期,每雌可产仔蛇2~8条。初生仔蛇体长14~19厘米,体重21~32克。新生仔蛇当年脱皮1~2次, 进入冬眠。

养殖场设置

蝮蛇养殖场要根据养殖数量建造。饲养密度一般为每平方米不超过15条,有缸养、室内养、室外场地养。少量的可用缸养,缸口需加能透气的盖。室内养和场地养要用水泥抹光滑,以防鼠挖洞和蛇钻洞逃走。

饲养管理

蝮蛇新陈代谢缓慢,饱食后几天甚至几十天不吃食物,也不会饿死,但要提供饮水。蝮蛇是肉食动物,主要以小型动物为食,可将鱼、蛙、虫、鼠、肉块及鸟、鸡鸭蛋等投入饲养场地,让蝮蛇随时吞食。还可在饲养场地设置有诱虫灯诱来昆虫供蛇捕食。蝮蛇的牙齿无咀嚼能力,食物都是被整个吞入胃内,靠消化能力很强的胃液。饲养场地要保持清洁卫生,及时清扫,清除病蛇、死蛇。池内饮水要经常更换。饲养员最好经过培训,严防蝮蛇伤人(要备好蛇伤药物)。

越冬保护

饲养蝮蛇保护过冬十分重要,不论采取什么方法,都要严防鼠害,要经常检查越冬场所的温度,防止冻伤蛇类。在冬眠前,要供足食物,增加蛇体的营养贮备,为安全越冬创造良好条件。可采取下列方法保护蝮蛇安全越冬:

① 砂器越冬法。在木箱内铺一层20厘米厚的细砂。把蛰眠的蝮蛇放一层在砂上,再铺细砂20厘米,再放一层蛇,如此反复,直到木箱装满盖好,然后把木箱置于0-2℃的窖内。第二年春暖时,将蛇箱搬人养殖场,让蛇爬出。

②钻孔修巢越冬法。在饲养场地,用铁钎钻深孔,让蝮蛇爬进洞内越冬,然后将洞口盖土20厘米。来年春暖除去覆土,让蛇自然爬出。

③挖坑堆石越冬法。在饲养场内,挖深1. 5-2米的坑,内堆乱石、杂草等,待蛇爬进石缝冬眠后,再覆土20厘米,待到春暖后清除覆土,蛇会自然爬出。

蛇毒采集

为保护毒蛇资源,宜采用活蛇取毒,这里介绍自咬取毒法。此法用左手抓住蛇颈,右手拿盛毒器塞人蛇口,使蛇出于本能而狠咬盛毒器,促使其挑出毒液。新取的蛇毒要立即用真空干燥器干燥使其含水量不超过5%,以防蛇毒腐败变质,干燥毒粉可用黑色纸或锡箔纸包紧存放干燥处待售。蝮蛇取毒不可过于频繁,以每月1次为宜,1年可采毒6-7次,冬眠期不能采毒。采毒时要严防毒蛇伤人,一旦发生伤害,应立即采取紧急自救措施,并尽快到县级以上医院注射蝮蛇抗毒血清,确保安全。

为保护毒蛇资源,宜采用活蛇取毒,这里介绍自咬取毒法。此法用左手抓住蛇颈,右手拿盛毒器塞人蛇口,使蛇出于本能而狠咬盛毒器,促使其挑出毒液。新取的蛇毒要立即用真空干燥器干燥使其含水量不超过5%,以防蛇毒腐败变质,干燥毒粉可用黑色纸或锡箔纸包紧存放干燥处待售。蝮蛇取毒不可过于频繁,以每月1次为宜,1年可采毒6-7次,冬眠期不能采毒。采毒时要严防毒蛇伤人,一旦发生伤害,应立即采取紧急自救措施,并尽快到县级以上医院注射蝮蛇抗毒血清,确保安全。

动物危害

咬伤处理

结扎材料

可就地取材,在咬伤的上部5~10 cm用布条、纱布、绷带或绳子做环形结扎,越早越好。但应注意结扎带过细或结扎过紧,尤其是指(趾)端结扎者,易发生坏死导致截指(趾)。因此,应使用宽而扁的结扎带,勿过紧,仅短时限制浅层静脉和淋巴回流即可,待伤口处理及应用抗蛇毒药物治疗后即可解除结扎带。

可就地取材,在咬伤的上部5~10 cm用布条、纱布、绷带或绳子做环形结扎,越早越好。但应注意结扎带过细或结扎过紧,尤其是指(趾)端结扎者,易发生坏死导致截指(趾)。因此,应使用宽而扁的结扎带,勿过紧,仅短时限制浅层静脉和淋巴回流即可,待伤口处理及应用抗蛇毒药物治疗后即可解除结扎带。

切开清创排毒

可使含有蛇毒的淋巴液尽快排出,肢体消肿快,症状缓解迅速。在严格消毒后,以牙痕为中心做“+”字形切开,深达皮下组织,用3%双氧水、生理盐水彻底冲洗清创。应注意切开不宜过深,有淋巴液溢出即可,过深易致出血过多。扩张引流口2次/d,以保持引流口通畅。蛇咬伤蛇毒于数分钟后即可被吸收,且切开后创伤加重,易造成局部感染、组织坏死,因此,对就诊距咬伤时间过长,超过1 h者不主张再行切开排毒,仅行伤口常规清创。对伤口局部皮肤青紫、肢体肿胀明显的患者,于伤口周围组织与肿胀近端处应用0.5%普鲁卡因20 ml加α-糜 蛋 白 酶4000~8000 IU做环状封闭,以破坏蛇毒,减轻组织坏死。

全身治疗

蛇毒对血管内皮细胞、血细胞以及心肝等组织均有严重破坏作用,为此应注意补液扩容、纠酸、抗感染、防治出血、利尿剂及大剂量维生素C,及时纠正水、电解质紊乱,并给予营养支持疗法等综合治疗措施,以保护和维持重要脏器的功能。

药物治疗

确诊后首先应用精制抗蝮蛇毒血清6 000~12 000 U静脉滴注,可以中和进入人体尚未结合的毒素,阻断蛇毒对机体多系统器官功能的损害,是治疗蛇咬伤的关键。一般根据病情轻重决定用量,症状较轻者1支(6000 U),重症患者首次用2支,于24 h内可酌情再用1~2支。使用时要警惕过敏反应,可同时应用抗过敏药物和皮质激素,并严密观察全身情况。本组276例在给药的同时,加入地塞米松10 mg,均未发生过敏反应。

确诊后首先应用精制抗蝮蛇毒血清6 000~12 000 U静脉滴注,可以中和进入人体尚未结合的毒素,阻断蛇毒对机体多系统器官功能的损害,是治疗蛇咬伤的关键。一般根据病情轻重决定用量,症状较轻者1支(6000 U),重症患者首次用2支,于24 h内可酌情再用1~2支。使用时要警惕过敏反应,可同时应用抗过敏药物和皮质激素,并严密观察全身情况。本组276例在给药的同时,加入地塞米松10 mg,均未发生过敏反应。

肾上腺皮质激素可提高机体对蛇毒的耐受性,增加应激能力,抑制和减轻组织过敏反应和组织坏死,还可减轻炎症和中毒症状,抑制溶血,防止休克及血清反应,被认为在西药中除抗蝮蛇毒血清外,是唯一可以降低病死率的治疗药物。常规宜早期大剂量应用,可给予地塞米松10 mg/d静脉滴注,应用时间不宜过长,一般连续应用3 d左右。

常规给予精制破伤风抗毒素1 500 U肌肉注射,并应用抗生素预防感染。一般采用广谱抗生素,青霉素钠640万U加入09%氯化钠注射液250 ml静脉滴注,1次/d。如体温不能控制或有败血症,应进行细菌培养及药物敏感试验,选用有效的抗生素。

应用季德胜蛇药

片 清创后取季德胜蛇药100片左右捻碎后加75%乙醇溶液拌成糊状,均匀涂在伤肢表面至肿胀近侧端上方约5 cm处(注意伤口处不涂),涂满为宜。涂药处要经常涂抹,以保持湿润。口服季德胜蛇药片,首次20片,以后口服1次/6 h,10片/次。

咬伤护理

密切观察病情变化

蝮蛇咬伤,病情危急,中毒症状复杂,变化迅速,蝮蛇毒是混合毒,它能直接对系统器官造成损害,导致多系统功能衰竭乃至死亡。因此,对蝮蛇咬伤患者应树立病情危急意识,按危重患者进行观察护理。 ①严密观察患者意识及生命体征的变化,监测呼吸、脉搏、心率、血压1次/30~60 min;②详细记录24 h出入量并观察尿量、尿色的变化,保持大便通畅,及时留取检验标本;③注意患肢伤口周围皮肤青紫、肿胀、压痛程度与消退情况,伤口处皮肤、皮下组织有无坏死感染等。伤口换药1次/d,严格执行无菌操作,以防感染,影响愈合。

注意观察全身中毒反应

蛇伤后常在1~6 h出现头晕、眼睑下垂、视物模糊、复视,是早期中毒的特征之一。如有胸闷、气急时给予吸氧2~3 L/min及心电监护等。蝮蛇咬伤后5 d内应特别注意观察患者有无胸闷、气急、心悸、脉搏细速、脸色苍白、四肢厥冷、尿呈酱油色等呼吸麻痹、循环衰竭与急性肾功能衰竭的症状与体征。一旦发现先兆症状及时报告医师,积极采取抢救措施。

观察输液反应

蝮 蛇 毒 中 的 毒 素 成 分 可 引 起 组 织 水肿、炎症反应及剧烈疼痛,有的出现肺部瘀血,肺循环障碍,致右心负荷加重,加之蛇毒毒素损害心肌,若输液过多过快,更会加重心肌负荷,诱发心力衰竭。输液滴速一般不超过30~50滴/min。

心理护理

蝮蛇咬伤患者因突然被毒蛇咬伤,局部及全身症状明显,惧怕生命有危险或伤残、失明等,往往有恐惧心理,精神十分紧张,情绪不稳定等。护士应主动了解掌握患者的心理反应,认真细致而且耐心地做好各种解释和安慰工作,消除患者的悲观、恐惧情绪和不必要的思想负担,使其心情稳定、意志坚强,树立战胜疾病的信心,积极地配合治疗。同时护士的举止要和蔼、亲切、温柔。

蛇毒

蝮蛇毒是一种略带黄色透明的液体,黏性大且有一些小颗粒状物。经生化部门测定其含水量为50%~75%,比重在1.03~1.10之间。蝮蛇咬伤1次放出的干物重量是25毫克。被蝮蛇咬伤后,应立即注射抗生素毒血清,此药对该蛇咬伤有特效。蝮蛇的毒液是其捕食、消化和自卫的秘密化学武器,也是临床上良好的镇痛、止血药品。蛇毒的镇痛作用虽慢但持久,安全范围大,长期应用不会成瘾。蛇毒中还含有多种溶细胞素,有关科学家已致力于这方面的研究,以期攻克癌症。

主要成分

蛇毒是毒蛇从毒腺中分泌出来的一种液体,主要成份是毒性蛋白质,约占干重的90%至95%。酶类和毒素约含二十多种。此外,还含有一些小分子肽、氨基酸、碳水化合物、脂类、核苷、生物胺类及金属离子等。蛇毒成分十分复杂,不同蛇毒的毒性、药理及毒理作用各具特点。

蛇毒的特点是成分复杂,不同的蛇种、亚种、甚至同一种蛇不同季节所分泌的毒液,其毒性成分仍存在一定的差异。将蛇毒分离提纯,已知有神经毒素、心脏毒素、凝血毒素、出血毒素及酶类等主要成分。此外,还含有一些小分子肽、氨基酸、碳水化合物、脂类、核苷、生物胺类及金属离子;其中一些具有生物活性,或与生物活性有一定关系。蛇毒经纯化后,其毒性成分可比粗毒大5~20倍,毒性成分亦是各有不同。

理化性质

蛇毒为粘稠、透明或淡黄色的液体,是多种毒蛋白、酶和多肽的混合物,含水量约为65~80%左右,有特殊腥味,易起泡沫,加热可以破坏,常温下易变腐而失活,冰箱内保存新鲜蛇毒也会部分失去毒力,然经真空低温干燥后,可保存原毒力数十年不变,蛇毒具有蛋白质、多肽之共性,凡有强酸、强碱、氧化剂、还原剂、蛋白水解酶均能使之变质,破坏。

有毒成分及毒理

蛇毒的生物学功能主要是帮助蛇本身捕食和消化食物,就其有毒成份主要是神经毒素、心脏毒素、细胞毒素、出血毒素、促凝、抗凝组份和一些酶等,各含多少或有无,随蛇种而异。

1. 神经毒素:

一种是作用于运动神经与骨骼肌接头处的突触后膜,与后膜的胆碱能受体相结合,使运动神经末梢释放的乙酰胆碱对该受体不起作用,从而导致骨骼肌松弛,称突触后神经毒素,其作用特点似箭毒,又称拟箭毒样神经毒素。

另一种是作用于神经-肌肉接头的突触前膜,抑制突触前膜乙酰胆碱的释放过程。

血循毒的种类多,成份复杂,以心血管和血液系统为主,产生多方面的毒性作用。

(1).膜毒素:膜毒素系强碱性蛋白,其毒性比神经毒素弱,可损害心肌细胞的结构和功能。蛇伤后,随着血循环中蛇毒浓度的升高,可发生短暂兴奋后转入抑制,心搏障碍,心室纤颤,甚至心肌坏死,导致心力衰竭而死亡。若有PLA2(磷脂酶A2) 存在,该毒素可大量溶血,这将加速休克动物的死亡。

(2).细胞毒素:作用在细胞膜上,导致膜结构改变而释放细胞内容物, 也能直接溶解某些动物的红细胞。

(3).出血毒素:引起动物水肿、出血和组织坏死。这种毒素的局部效应迅速,可使局部通透性增加,产生广泛的血液外渗,导致多个脏器出血。

3. 酶:

(1) 蛋白水解酶:绝大多数的蛋白水解酶可凝固纤维蛋白原,蛋白水解酶可损害血管壁引起严重出血,组织破坏,甚至深达骨部,同时释放出组织胺,组织胺和缓激肽都能引起血压剧降至休克水平,它还使神经细胞的通透性增加,影响神经功能。

(2) 磷脂酶A2(PLA2):具有突触前神经毒作用、肌溶作用、心脏毒作用、溶血作用、出血作用、促凝、抗凝作用加温和抑制血小板聚集作用、降压作用、水肿作用等。

(3)透明质酸酶:能溶解细胞与纤维间质的酸性粘多醣,破坏结缔组织的完整性,促使蛇毒从局部向周围组织扩散,扩大局部炎症,加深症状。

蛇毒中毒的死亡原因

1. 呼吸肌麻痹:常见于银环蛇、金环蛇、海蛇蛇伤;也可见于眼镜蛇、眼镜王蛇毒中毒,若抢救不及时,发展为缺氧性脑病,窒息死亡。

2. 循环衰竭:常见于蝰蛇、五步蛇、烙铁头等毒蛇伤因出凝血障碍所致,也可见于眼镜蛇、眼镜王蛇等蛇毒的心脏毒引起心力衰竭而造成。

3. 急性肾功能衰竭:常见于蝰蛇毒溶血产生的大量血红蛋白,其次是五步蛇、蝮蛇和海蛇毒损害骨骼肌所产生的大量肌红蛋白, 在酸性尿中, 沉积于肾小管,产生肾小管阻塞,引起急性肾功能衰竭。

4. 出血及凝血障碍:常见于蝰蛇蛇伤、五步蛇伤引起的广泛内、外出血,溶血,特别是心肌、肺及脑出血死亡。

5. 感染:创面坏死感染,气性坏疽,败血症及创口合并破伤风,呼吸麻痹后引起积聚性肺炎,吸入性肺炎,真菌感染等致死。

6. 严重中毒者,引起肾上腺皮质功能衰竭是蛇伤中毒死亡的辅因。

参考资料:

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

常栖于平原、丘陵、低山区或田野溪沟有乱石堆下、草丛、

常栖于平原、丘陵、低山区或田野溪沟有乱石堆下、草丛、

黑眉

黑眉