大戟

形态特征

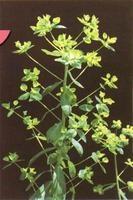

多年生草本。根圆柱状,长20~30cm。直径6~14mm,分枝或不分枝。茎单生或自基部多分枝,每个分枝上部又4-5分枝,高40~80 (90)cm,直径3~6 (7)cm,被柔毛或被少许柔毛或无毛。

多年生草本。根圆柱状,长20~30cm。直径6~14mm,分枝或不分枝。茎单生或自基部多分枝,每个分枝上部又4-5分枝,高40~80 (90)cm,直径3~6 (7)cm,被柔毛或被少许柔毛或无毛。

叶互生,常为椭圆形,少为披针形或披针状椭圆形,变异较大,先端尖或渐尖,基部渐狭或呈楔形或近圆形或近平截,边缘全缘;主脉明显,侧脉羽状,不明显,叶两面无毛或有时叶背具少许柔毛或被较密的柔毛,变化较大且不稳定;总苞叶4~7枚,长椭圆形,先端尖,基部近平截;伞幅4~7,长2~5cm;苞叶2枚,近圆形,先端具短尖头,基部平截或近平截。

花序单生于二歧分枝顶端,无柄;总苞杯状,高约3.5mm,直径3.5~4.0mm,边缘4裂,裂片半圆形,边缘具不明显的缘毛;腺体4,半圆形或肾状圆形,淡褐色。雄花多数,伸出总苞之外;雌花1枚,具较长的子房柄,柄长3~5 (6)mm;子房幼时被较密的瘤状突起;花柱3,分离;柱头2裂。

蒴果球状,长约4.5mm,直径4.0~4.5mm,被稀疏的瘤状突起,成熟时分裂为3个分果爿;花柱宿存且易脱落。种子长球状,长约2. 5mm,直径1.5~2.0mm,暗褐色或微光亮,腹面具浅色条纹;种阜近盾状,无柄。花期5~8月,果期6~9月。

生长习性

分布范围

繁殖栽培

4月上旬育苗,撒播或条播,将种子均匀播下,覆薄细土,稍加镇压,浇水,保持床土湿润。约经2~3星期出苗。苗高12~15cm时移移。选阴天,将订地浇透水,挖幼苗,按行株距30cm×25cm开穴,穴深12cm,每穴栽种1株,覆土压实,浇水。1hm2用种量7.5kg。分根繁殖:秋季桔叶后或早春萌芽前,挖掘根部,进行分根,每根带有2~3个芽,按行株距30cm×25cm开穴栽种。

4月上旬育苗,撒播或条播,将种子均匀播下,覆薄细土,稍加镇压,浇水,保持床土湿润。约经2~3星期出苗。苗高12~15cm时移移。选阴天,将订地浇透水,挖幼苗,按行株距30cm×25cm开穴,穴深12cm,每穴栽种1株,覆土压实,浇水。1hm2用种量7.5kg。分根繁殖:秋季桔叶后或早春萌芽前,挖掘根部,进行分根,每根带有2~3个芽,按行株距30cm×25cm开穴栽种。

幼苗定植后,如有缺株,应及时补栽,并施1次稀人粪尿。现蕾时要及时摘蕾,再施1次粪肥或饼肥。每隔半月需松土除草。

主要价值

药源

出处:《本经》

出处:《本经》

来源:为大戟科植物大戟的根。春季未发芽前,或秋季茎叶枯萎时采挖,除去残茎及须根,洗净晒干。

炮制:大戟:拣去杂质,用水洗净,润透,切段或切片,晒干。醋大戟:取大戟段或片,

加醋浸拌,置锅内用文火煮至醋尽,再炒至微干,取出,晒干。(大戟100斤,用醋30~60斤)

- 《雷公炮炙论》:"采得大戟于槐砧上细锉,与海芋叶拌蒸,从巳至申,去芋叶,晒干用之。"

- 《纲目》:"凡采得大戟以浆水煮软,去骨晒干用。海芋叶麻而有毒,恐不可用也。"

- 《本草通玄》:"大戟用枣同煮软,去骨,晒干。"

采集收藏:

- 梁·《名医别录》:“大戟生常山。十二月采根,阴干。”

- 五代·韩保升曰:“苗似甘遂而高大,叶有白汁,花黄。根似细苦参,皮黄黑,肉黄白。五月采苗,八月采根用。”

- 宋·苏颂曰:“近道多有之。春生红芽,渐长作丛,高一尺以来。叶似初生杨柳小团。三月、四月开黄紫花,团圆似杏花,又似芜荑。根似细苦参,秋冬采根阴干。淮甸出者茎圆,高三四尺,花黄,叶至心亦如百合苗。江南生者苗似芍药。”

- 明·《本草蒙荃》:“大戟种甚猥贱,处处有生。春发红芽,日渐丛长。凡资入药,惟采正根。……苗名泽漆,味苦兼辛。”

- 李时珍曰:“大戟生平泽甚多,直茎高二三尺,中空,折之有白浆。叶长,叶长狭如柳叶而不团,其梢叶密攒而上。杭州紫大戟为上,江南土大戟次之。北方绵大戟色白,其根皮柔韧而绵,甚峻利能伤人。弱者服之,或至吐血,不可不知。”

- 清·《本草从新》:“大戟。杭产、紫者为上。北产,白者伤人。”

药性

功用主治:泻水沈,利二便。治水肿,水臌,痰饮,瘰疬,痈疽肿毒。

- 《本经》:"主十二水,腹满急痛,积聚,中风皮肤疼厢,吐逆。"

- 《别录》:"主颈腋痈肿,头痛,发汗,利大小肠。"

- 《药性论》:"下恶血癖块,腹内雷鸣,通月水,善治瘀血,能堕胎孕。"

- 《日华子本草》:"泻毒药,泄天行黄病、温疟,破症瘕。"

- 《本草图经》:"治隐疹风及风毒脚肿。"

- 《医学启源》:"泻肺。"

- 《本草正》:"性峻利,善逐水邪痰涎,泻湿热胀满。"

- 《药征》:"主利水,旁治掣痛,咳烦。"

- 《现代实用中药》:"用于壮实体质之腹水,全身水肿。胸肋膜积水等。"

- 《浙江民间常用草药》:"杀虫。"

用法与用量:内服:煎汤,0.5~1钱;或入丸、散。外用;煎水熏洗。

- 《本草经集注》:"反甘草。"

- 《药性论》:"反芫花、海藻。毒,用菖蒲解之。"

- 《唐本草》:"畏菖蒲、芦草、鼠屎。"

- 《日华子本草》:"小豆为之使。恶薯蓣。"

- 《纲目》:"得枣则不损脾。"

- 《本经逢原》:"脾胃肝肾虚寒,阴水泛滥,犯之立毙,不可不审。"

临床

大戟根洗净,刮去粗皮,切片,每斤以食盐3钱,加水适量拌匀,吸入后晒干或烘干呈淡黄色,研成细末装入胶囊。日服2次,每次1.5~2分,隔日1次,空腹温开水送下,6~9次为一疗程。共观察60余例,均有显著的消肿作用,一般经治6~7天后水肿即完全消失。患者服药后有不同程度的恶心、呕吐、腹泻。其泻下作用常在服药后2~4小时最为剧烈;如症状严重,可进食水果或冷糖开水,反应即可减轻。服药期间用低盐饮食,禁食生冷、辛辣、鱼及猪头肉等发物.禁用于孕妇、心力衰竭、食道静脉曲张及体弱者。

大戟鲜根洗净晒干磨粉,用小火焙成咖啡色,装入胶囊,成人每次0.6~O.9克,隔日或隔2日服药1次,7~8次后停药1星期,以后视病情再服.若腹水巳退,可选用人参养荣丸等调理。曾试治20例,经服药5~36次不等,显效(腹水消失,健康改善,体力基本恢复)9例,好转(腹水显著减少,全身情况改善)9例,无效2例。治程中主要反应为腹泻、恶心、呕吐及腹痛等,经数小时后可自行消失;但亦有人观察到,一般服粉剂0.6克时药物反应都能耐受,如超过1.8克时,则反应增重,有恶寒、震颤、头昏、烦躁、口干,有时呈极度恐惧感。反应可持续2~6小时,如及时处理即可缓解。禁忌证同前。

用于水肿腹水,留饮胸痛等症。大戟攻水逐饮的功效,与甘遂相似,故可用于胸水、腹水、水肿喘满等症,多与甘遂、芫花等同用。

用于疮痈肿痛及痧胀等症。该品外用能消肿散结,内服能攻泻而通结滞。如常用成方玉枢丹,即是红芽大戟配伍千金子、山慈菇、五倍子、雄黄、麝香等品而成,外涂用于消疮肿,内服治痧胀、腹痛、胸脘烦闷、呕吐泄泻等症。

各家论述

- 《纲目》:大戟,其根辛苦,戟人咽喉,故名。杭州紫大戟为上,江南土大戟次之。北地绵大戟,色白,其根皮柔韧如绵,甚峻利,能伤人,弱者服之,或至吐血,不可不知......控涎丹,乃治痰之本。痰之本,水也,湿也,得气与火,则凝滞而为痰、为饮、为涎、为涕、为癖。大戟能泄脏腑之水湿,甘遂能行经隧之水湿,白芥子能散皮里膜外之痰气,惟善用者能收奇功也。

- 《本草经疏》:大戟,苦寒下泄,故能逐诸有余之水。苦辛甘寒,故散颈腋痈肿。又:大戟,阴寒善走而下泄,洁古谓其损真气,故凡水肿不由于受湿停水,而由于脾虚,土坚则水清,土虚则水泛滥,实脾则能制水,此必然之数也。今不补脾而复用疏泄追逐之药,是重虚其虚也,宜详辨而深戒之。惟留饮、伏饮停滞中焦及元气壮实人患水湿,乃可一暂施耳。

- 《本经逢原》:大戟,性禀阴毒,峻利首推,苦寒下走肾阴,辛散上泻肺气,兼横行经脉,故《本经》专治十二水,腹满急痛等证,皆浊阴填塞所致,然惟暴胀为宜,云中风者,是指风水肤胀而言,否则传写之误耳。

- .张寿颐:大戟,《本经》谓主十二水腹满急痛积聚。盖谓十二经之水湿积聚,以致外肿内满,而为急痛耳。然苟非体充邪实者、亦不可概投。'中风皮肤疼痛'六字,当作一句读,盖指风湿热之袭于肌腠者,则辛能疏散,而苦寒又专泄降,是以治之,非泛言外受之风寒,石顽谓指风水肤胀,亦颇有理。吐逆,是指水饮停于上焦,而不能下泄以致上逆者,此以辛苦泄破,通达下降,是以主之。《别录》主颈腋痈肿,皆痰饮凝络之症治。头痛,亦指饮邪凝聚,水气上凌者而言。发汗,则驱除水湿之溢于肤腠者耳。利大小便,固通泄攻破之专职矣。

- 《本草图经》:大戟,春生红芽,渐长作丛、高一尺以来;叶似初生杨柳,小团;三月、四月开黄紫花,团圆似杏花,又似芜荑;根似细苦参,皮黄黑,肉黄白色;秋冬采根,阴干。淮甸出者,茎圆,高三、四尺,花黄,叶至心亦如百合苗。江南生者,叶似芍药治隐疹风及风毒脚肿。

植物研究

化学成分

大戟根含大戟甙(Euphorbon)、生物碱、大戟色素体(Euphorbia)A、B、C.新鲜叶含维生素C.红芽大戟根含游离蒽醌类和结合性蒽醌类.从红芽大戟根中分得:丁香酸(Syringic acid)、虎刺醛(Damnacanthal)、甲基异茜草素(Rubiadin)、红大戟素(Knoxiadin)及3-羟基巴戟醌(3-Hydroxy- morindone)等.

大戟根含大戟甙(Euphorbon)、生物碱、大戟色素体(Euphorbia)A、B、C.新鲜叶含维生素C.红芽大戟根含游离蒽醌类和结合性蒽醌类.从红芽大戟根中分得:丁香酸(Syringic acid)、虎刺醛(Damnacanthal)、甲基异茜草素(Rubiadin)、红大戟素(Knoxiadin)及3-羟基巴戟醌(3-Hydroxy- morindone)等.

药理药性

- 致泻:对离体回肠的作用 各种京大戟生、制品煎剂对离体回肠均有兴奋作用,肠蠕动增加,肠平滑肌张力提高。并随着炮制醋液浓度的提高,收缩强度似有加强趋势,其中50%、70%浓度兴奋作用特别明显。本品能刺激肠管,引起肠蠕动增加,产生泻下作用。京大戟根乙醚抽出物有致泻作用,热水抽出物对猫有剧泻作用。

- 对平滑肌作用:提取物能扩张末稍血管,兴奋妊娠离体子宫。

- 抗菌作用东北的大戟(Euphorbiasp.)鲜叶汁在试管内对金黄色葡萄球菌及绿脓杆菌有抑制作用,但除去鞣质后,抗菌作用即消失,制剂保存数天或加热亦可使抗菌作用减少甚至丧失。实验表明,本品对金黄色葡萄球菌及绿脓杆菌均有抑制作用。

- 利尿作用以生红大戟水煎浓缩液(80g/kg),喂饲小白鼠,2-3小时后,其尿量明显增加。

- 大戟与甘草合并用药的影响:据我国历代本草书籍之记载,大戟与甘草配伍是禁忌的,属十八反之列。动物试验证明,小鼠腹腔注射大戟、甘草混合后的乙醇浸出液,其半数致死量要比单独应用大戟时小数倍,可见两者配伍时大戟的毒性增加了,而且配伍的甘草愈多,毒性也愈大。如将大戟与甘草分别酒浸,而在给药时方混合投予者,其毒性比共浸者为小,但仍比单用大戟时毒性大。小鼠口服大戟及甘草的煎剂亦获得相似的结果。大戟、甘草均用50%乙醇浸剂给小鼠腹腔注射,甘草的LD50为12.4±0.7g/kg,大戟为30.0±5.5g/kg,大戟加甘草合用毒性增加。大戟煎剂腹腔注射对小鼠的LD50为4.69±0.021g/kg,大戟加甘草(1:1)腹腔注射LD50为5.02±0.025g/kg,毒性未见增加。大鼠腹腔注射氯化钠溶液造成实验性腹水,口服大戟煎剂或酒精浸液,都有利尿作用,如与甘草合用,其利尿和泻下作用受到明显抑制,甘草的用量比例愈大,其相反作用也愈强。因此,从治疗腹水的角度来看,两者合用是不适宜的。另有报道,用小鼠死亡作指标,认为大戟(品种未鉴定)与甘草煎剂并无相反作用。但所用剂量大小,试验鼠全部未死,还需进一步试验。40%大戟煎剂0.5ml灌胃,无论大戟单用或与甘草合用,对小鼠泻下作用无明显差异。离体小肠实验:0.01%-1%的甘草煎剂对兔离体小肠的影响是高浓度时呈现抑制作用,但随药液浓度之降低,抑制作用也渐减弱,并渐呈现略兴奋的作用;炙京大戟煎剂高浓度时收缩振幅变化不明显或略降,低浓度时渐升,张力均降低;合用后,与同剂量的单味煎剂比较,高浓度时,抑制作用多有加强,当浓度渐低时,差异不显着或略有抑制,且甘草之量大于京大戟时,尤为显着。

- 镇痛作用采用YSD一4药理生理实验多用仪,电刺激箱进行测记。小鼠ig甘草或京大戟煎剂后,有一定镇痛作用,且量越大越显着,而京大戟又优于甘草。合用后,与同剂量之单味煎剂比较,当二药等量时,镇痛作用次于单味煎剂;当甘草的量大于京大戟时,镇痛作用优于单味煎剂,并与用量有关,小剂量优于大剂量。

- 对离体蛙心作用离体蛙心实验:按斯氏Strdub离体蛙心灌流法制备离体蛙心,每组5个蛙心,共分20组进行实验,取平均值作曲线并比较,0.31-5%的甘草及炙京大戟煎剂对离体蛙心的影响是高浓度时呈现明显的抑制作用,低浓度时,作用较弱或不明显;合用后,与同剂量的单味组比较,抑制作用多有不同程度的增强,且浓度越高越显着,而0.63%的不明显。

- 其他作用根皮70%乙醇提取液注射于动物,血压轻微上升,肾容积显着缩小,无论剂量大小,利尿作用均不显着。健康成人服煎剂亦无明显利尿作用。提取物对末梢血管有扩张作用,能抑制肾上腺素的升压作用。同属植物京大戟日本变种EuphorbiapekinensisRupr.var.JaponensisMak.水浸液对家兔、豚鼠的离体及在位子宫呈收缩作用。黑海大戟EuphorbiaponticaProkh水浸剂、酊剂及用植物细粉做成的油膏,对于皮肤都有明显刺激,长期应用可引起发红、烧的感、小泡乃至脱皮。面部皮肤更加敏感。浸剂刺激性较弱。新加仑制剂注射于蛙或猫可使心跳停止于收缩期。可能含有强心甙。

药材鉴别

鉴别要点

鉴别要点

鉴别大戟要点有三:一是根圆柱形有分枝,头膨大有地上残茎;二是表面棕褐色,具明皱纹;三是质坚硬,断面黄白色、纤维性,味微苦。

其余几种:红大戟圆锥形或纺锤形,红棕色;草大戟多为向内卷的根皮;棉大戟根为膨大圆锥形或纺锤形,形态各异,较易区别。

快速鉴别

根呈圆锥形,有分枝,长10~20cm,直径可达4cm,根头部膨大,有多数地上茎痕;表面呈棕褐色,具明显暗色皱纹;质坚硬,不易折断,断面呈白色或淡黄色,纤维性,味微苦涩。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。