玳瑁

命名原因

玳瑁最初在1766年被卡尔·林奈描述为Testudo imbricata=,之后由奥地利动物学家利奥波德·费卿格于1843年将其移至玳瑁属(Eretmochelys)=;在1857年,此物种被重新描述为Eretmochelys imbricata squamata (Agassiz, 1857),不过这一名称现在已经不被采用了=。

玳瑁最初在1766年被卡尔·林奈描述为Testudo imbricata=,之后由奥地利动物学家利奥波德·费卿格于1843年将其移至玳瑁属(Eretmochelys)=;在1857年,此物种被重新描述为Eretmochelys imbricata squamata (Agassiz, 1857),不过这一名称现在已经不被采用了=。

大西洋玳瑁之所以为指名亚种,原因是林奈最初用于描述物种的模式标本取自大西洋。费卿格命名的属名Eretmochelys源自希腊语词根eretmo(ὲρετμό)和chelys(χέλυς),两者的意思分别是“桨”和“龟”,意在形容玳瑁桨橹般的鳍足。种加词imbricata是拉丁语,意为“覆瓦状重叠的”,诠释出玳瑁背甲形态的特征。太平洋玳瑁的亚种名bissa源自拉丁语,意为“双重的”。此亚种曾经被描述为Caretta bissa,这使玳瑁成为蠵龟属(Caretta)中除蠵龟外的唯一物种。

外形特征

玳瑁背甲的盾板异常厚,除极老的玳瑁外躯体后部缘盾均呈锯齿状。其背甲平滑亮泽,年轻时腹甲呈心形,成熟后变长,脊棱明显,幼龟背具3纵棱,一般为琥珀色,上有不规则的深浅不一的云状条纹,大多数条纹为淡黄色或棕黑色,并从背甲的中部向边缘辐射[18]。幼龟外表的个体差异一般从5个月大起开始变得显著[19]。玳瑁的另一个特点就是其独特的背甲,5片椎盾和4对肋盾排列紧密如覆瓦,不过老年玳瑁的盾片排列较疏且平置。椎盾和肋盾加起来是13块盾片,组成了背甲的主体,俗名“十三鲮龟”、“十三鳞”和“十三棱龟”就是根据这个特点命名的。2片臀盾重叠,末端有较大缝隙。11对缘盾排列在背甲主体两侧,躯体后部的缘盾往往重叠,呈现出锯齿状边缘。玳瑁的甲壳长度可达约1米。腹甲为白色或黄色,有时有棕黑色斑点,具2条纵棱,由13片鳞甲组成。四足扁平,正面为覆瓦状紧密排列的黑色小斑块,背面白色,排列有稀疏黑斑;尾较短,常藏匿于甲内。成年玳瑁雌雄差异较为明显,雄龟比雌龟颜色鲜艳,雄龟尾粗大而腹甲凹陷,爪长,雌龟尾短小而腹甲平坦,爪短.

玳瑁背甲的盾板异常厚,除极老的玳瑁外躯体后部缘盾均呈锯齿状。其背甲平滑亮泽,年轻时腹甲呈心形,成熟后变长,脊棱明显,幼龟背具3纵棱,一般为琥珀色,上有不规则的深浅不一的云状条纹,大多数条纹为淡黄色或棕黑色,并从背甲的中部向边缘辐射[18]。幼龟外表的个体差异一般从5个月大起开始变得显著[19]。玳瑁的另一个特点就是其独特的背甲,5片椎盾和4对肋盾排列紧密如覆瓦,不过老年玳瑁的盾片排列较疏且平置。椎盾和肋盾加起来是13块盾片,组成了背甲的主体,俗名“十三鲮龟”、“十三鳞”和“十三棱龟”就是根据这个特点命名的。2片臀盾重叠,末端有较大缝隙。11对缘盾排列在背甲主体两侧,躯体后部的缘盾往往重叠,呈现出锯齿状边缘。玳瑁的甲壳长度可达约1米。腹甲为白色或黄色,有时有棕黑色斑点,具2条纵棱,由13片鳞甲组成。四足扁平,正面为覆瓦状紧密排列的黑色小斑块,背面白色,排列有稀疏黑斑;尾较短,常藏匿于甲内。成年玳瑁雌雄差异较为明显,雄龟比雌龟颜色鲜艳,雄龟尾粗大而腹甲凹陷,爪长,雌龟尾短小而腹甲平坦,爪短.

玳瑁体型较大,背甲曲线长度65-85厘米,体重45-75千克。背甲棕红色,有光泽,有浅黄色云斑;腹甲黄色,有褐斑。头及四肢背面的盾片均为黑色,盾缘色淡。吻长,侧扁;上颚前端钩曲呈鹰嘴状;下颚骨纤细,下颚联合长,仅略短于眼的纵径;颚缘无锯齿,但具纤细的斜直条纹。头背具对称大鳞,前额鳞2对;颈前部、喉、颏部具若干小鳞。背甲较平扁,呈心形;盾片呈明显的覆瓦状排列,老年个体渐趋平铺;颈盾宽短,与第一对缘盾平列向前凸出;椎盾5枚;肋盾4对,第一对肋盾不与颈盾相接切;一条明显的脊棱自第一椎盾贯穿至最后一枚椎盾;侧棱极弱(幼体时十分明显);缘盾每侧11枚,在体后三分之二处形成明显的强锯齿状;2枚臀盾略大于相邻的缘盾,两臀盾隙,呈凹缺。腹甲前后缘弧形,前端具一扇形间喉盾;肛盾中缝最长,其余盾片中缝约略相等;自肱盾至肛盾中央隆起,形成腹甲两侧的棱嵴,棱嵴之间形成凹陷;两侧具4枚一列的下缘盾;在腋区具4枚或数目更多的鳞片;在胯区有1或2枚鳞片;盾片均具辐射线。四肢桨状,前肢长于后肢,覆有并列大鳞和盾片,每肢外侧具2爪。尾短。

物种分类

玳瑁的分类单元中有两个公认的亚种,Eretmochelys imbricata bissa (Rüppell, 1835)代表所有生活在太平洋中的已知种群,而另一个亚种名Eretmochelys imbricata imbricata (Linnaeus, 1766)则用来表示生活在大西洋中的种群。

太平洋亚种(Eretmochelys imbricata bissa)

太平洋亚种种群遍布整个印度洋——太平洋地区。该亚种龟甲通常呈心形,头及肢的背面部分几乎全为黑色。留尼汪岛附近的玳瑁,躯体后部锯齿般的缘盾非常明显。在印度洋中,玳瑁是非洲大陆东海岸、马达加斯加以及附近岛群周围水域的一种常见海龟;其在印度洋中的分布区一直延伸至亚洲沿岸,包括波斯湾和红海、印度次大陆的整个海岸线沿线、印度尼西亚群岛以及澳大利亚西北海岸。而玳瑁在太平洋中的分布区基本上局限在热带和亚热带海区,分布区最北界是朝鲜半岛和日本列岛西南端水域;分布区还包括整个东南亚地区、澳大利大北海岸,再向南就到达了分布区最南界——新西兰北部海岸。分布区横贯太平洋到达太平洋东侧,包括了北界墨西哥下加利福尼亚半岛和南界智利北端之间的中美和南美沿海地区,不过墨西哥太平洋海岸的玳瑁已经极其稀少了。

在菲律宾群岛中,玳瑁有多个已知的巢位,长滩岛(Boracay)上就曾发现过一些刚孵出的稚龟。位于菲律宾群岛西南部的一小岛群已被命名为“海龟群岛”,就是因为这个岛是玳瑁和绿蠵龟(Chelonia mydas)的筑巢的地点之一。在澳大利亚,玳瑁在大堡礁中的米尔曼岛(Milman Islet)上筑巢。在印度洋中,玳瑁的巢位向西远达塞舌尔表姐妹岛(Cousine Island),当地从1994年起就立法保护此物种。塞舌尔国内大大小小的岛屿,如阿尔达布拉群岛,均是幼年玳瑁绝佳的索饵场。

大西洋亚种(Eretmochelys imbricata imbricata)

荷属安的列斯萨巴岛的玳瑁在大西洋中,玳瑁的分布区西至墨西哥湾,东至非洲大陆南端,北至美国北部疆界沿线的长岛海湾。在大西洋东侧,曾有玳瑁出没在英吉利海峡的寒冷水域中,这是迄今为止玳瑁现身的最北端,而玳瑁的分布区向南可延伸至非洲好望角。在加勒比地区,巴西海岸(特别是巴伊亚沿岸)、佛罗里达州南部和夏威夷生活有少数玳瑁,而在安提瓜和巴布达海滩上也曾有玳瑁出现;哥斯达黎加也有玳瑁的巢位,主要是在托土盖罗(Tortuguero)附近;古巴岛和波多黎各莫纳岛(Isla de Mona)周围的水域是加勒比玳瑁种群的索饵场。虽然玳瑁是热带海龟,但在美国的高纬度地区,如麻萨诸塞州和长岛海湾也有玳瑁出没;弗吉尼亚州沿岸水域也有玳瑁生活。

生活习性

栖息

玳瑁一般在海深18.3米以上的水域中活动,其一生中会在几个环境完全不同的栖息地生活。成年玳瑁主要在热带珊瑚礁中活动,白天时它们会在珊瑚礁中的许多洞穴和深谷中进进出出,而珊瑚礁中的许多洞穴和深谷给它提供休息的地方。作为一种常常洄游迁徙的海龟,它们的栖息地各种各样,包括广阔的海洋、礁湖甚至是入海口处的红树林沼泽。至今人们对处于生命早期阶段的幼年玳瑁所偏好的栖息地知之甚少,但人们推测它们像其他幼年海龟一样在大海中过着浮游生物般的生活,直到成年时才会离开它们的家。

觅食

委内瑞拉珊瑚礁中的玳瑁玳瑁喜欢在珊瑚礁、大陆架或是长满褐藻的浅滩中觅食。虽然玳瑁是杂食性动物,它们最主要的食物仍是海绵。海绵占据了加勒比玳瑁种群膳食总量的70-95%。它们的食量很大,如加勒比的玳瑁一年平均能消耗544千克海绵。不过像其他以海绵为食的动物一样,玳瑁只觅食几个特定的海绵物种,除此之外其他海绵不会成为它们的食物。加勒比玳瑁主要觅食寻常海绵纲(Demospongiae),特别是星骨海绵目(Astrophorida)、螺旋海绵目(Spirophorida,中文名来自日语,下有荔枝海绵科等3科)和韧海绵目(Hadromerida)海绵;玳瑁食用的海绵物种已知有Geodia gibberosa(一种表面有很多凹洞的钵海绵)。 除海绵外,玳瑁的食物还包括海藻以及水母和海葵等刺胞动物。玳瑁还会捕食极为危险的水螅纲动物僧帽水母(Physalia physalis)。玳瑁在捕食这些刺胞动物时会闭上没有保护结构的眼睛,而且诸如僧帽水母这样的剧毒动物的刺细胞并不能透过玳瑁生有鳞甲的头部,这样玳瑁就不会受到威胁[5]。玳瑁有时也会捕食虾蟹和贝类,它们的双颚十分有力,可以咬碎蟹壳甚至是极为坚硬厚实的贝壳,如双壳类贝类。玳瑁的嘴为其捕食珊瑚缝隙中的小虾和乌贼提供了方便,鹰喙般钩曲的嘴可以轻易的将它们钩出。 玳瑁对于其猎物有很强的适应力和抵抗力,它们觅食的一些海绵,如Aaptos aaptos(暗红色肉球状)、鸡肝海绵(Chondrilla nucula)、Tethya actinia(翠绿色或褐绿色球状,偶有橙色个体)、Spheciospongia vesparium(暗红色酒坛状)和寄居蟹皮海绵(Suberites domuncula)对于其他生物体来说是剧毒且往往是致命的。此外,玳瑁还会选择那些富含硅质骨针的海绵为食,如Ancorina、钵海绵(Geodia)、Ecionemia和Placospongia。

委内瑞拉珊瑚礁中的玳瑁玳瑁喜欢在珊瑚礁、大陆架或是长满褐藻的浅滩中觅食。虽然玳瑁是杂食性动物,它们最主要的食物仍是海绵。海绵占据了加勒比玳瑁种群膳食总量的70-95%。它们的食量很大,如加勒比的玳瑁一年平均能消耗544千克海绵。不过像其他以海绵为食的动物一样,玳瑁只觅食几个特定的海绵物种,除此之外其他海绵不会成为它们的食物。加勒比玳瑁主要觅食寻常海绵纲(Demospongiae),特别是星骨海绵目(Astrophorida)、螺旋海绵目(Spirophorida,中文名来自日语,下有荔枝海绵科等3科)和韧海绵目(Hadromerida)海绵;玳瑁食用的海绵物种已知有Geodia gibberosa(一种表面有很多凹洞的钵海绵)。 除海绵外,玳瑁的食物还包括海藻以及水母和海葵等刺胞动物。玳瑁还会捕食极为危险的水螅纲动物僧帽水母(Physalia physalis)。玳瑁在捕食这些刺胞动物时会闭上没有保护结构的眼睛,而且诸如僧帽水母这样的剧毒动物的刺细胞并不能透过玳瑁生有鳞甲的头部,这样玳瑁就不会受到威胁[5]。玳瑁有时也会捕食虾蟹和贝类,它们的双颚十分有力,可以咬碎蟹壳甚至是极为坚硬厚实的贝壳,如双壳类贝类。玳瑁的嘴为其捕食珊瑚缝隙中的小虾和乌贼提供了方便,鹰喙般钩曲的嘴可以轻易的将它们钩出。 玳瑁对于其猎物有很强的适应力和抵抗力,它们觅食的一些海绵,如Aaptos aaptos(暗红色肉球状)、鸡肝海绵(Chondrilla nucula)、Tethya actinia(翠绿色或褐绿色球状,偶有橙色个体)、Spheciospongia vesparium(暗红色酒坛状)和寄居蟹皮海绵(Suberites domuncula)对于其他生物体来说是剧毒且往往是致命的。此外,玳瑁还会选择那些富含硅质骨针的海绵为食,如Ancorina、钵海绵(Geodia)、Ecionemia和Placospongia。

天敌

由于玳瑁有异常坚硬的甲壳,天敌的种类较少,因为很少有动物能咬穿它们的壳,但鲨鱼和湾鳄算是玳瑁的天敌,章鱼和某些海洋表层鱼类也会捕食成年玳瑁。而且由于玳瑁经常觅食海绵,身上会带有某些海绵难闻的味道,而且由于玳瑁取食有毒的海绵和刺胞动物,其肉中含有高度的毒性,因此有时可以使某些天敌或人类却步。玳瑁的性情较为凶猛,被人类捕捉时,它们会有咬人的举动,不过,如果没有受到伤害,它们是不会主动攻击人类的。

分布范围

分布于美属萨摩亚、安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴哈马、巴林、巴巴多斯、伯利兹、巴西、英属印度洋领地、柬埔寨、中国、哥伦比亚、科摩罗、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、斐济、莫桑比克、格林纳达、瓜德罗普岛、关岛、洪都拉斯、印度(安达曼 - 尼科巴)、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、牙买加、日本、肯尼亚、科威特、马达加斯加、马来西亚、马尔代夫、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、墨西哥(坎佩切、尤卡坦)、密克罗尼西亚联邦、莫桑比克、缅甸、荷属安的列斯群岛、尼加拉瓜、阿曼、帕劳、巴拿马、巴布亚新几内亚、菲律宾、波多黎各、卡塔尔、圣基茨和尼维斯、萨摩亚、圣多美与普林西比、沙特阿拉伯、塞舌尔、所罗门群岛、索马里、斯里兰卡、苏丹、坦桑尼亚联合共和国、泰国、特里尼达和多巴哥、阿联酋、瓦努阿图、委内瑞拉、越南、维尔京群岛、英国和也门。

繁养方式

玳瑁的产卵期在3-4月,产卵时,雌性在白昼上陆在海岸沙滩挖穴产卵,坑穴直径约20厘米,深约30厘米,一个产卵期内分三次产卵,每次产卵130-200个。卵球形,白色,壳软有弹性。卵径约3.5厘米。孵化时间长,约需2个月左右幼体便孵化出来。初孵出的幼龟背甲未完全坚硬,但已有覆瓦状排列,龟甲长约43-48毫米。幼龟颈部可自由伸缩,但不能前后左右转动。

动物保护

种群现状

人们长期以来认为玳瑁等海龟物种没有灭绝威胁,因为它们寿命很长,生长缓慢,生殖期长,成熟晚,繁殖率也较高,而且玳瑁种群中年龄层次多,短期内的数量锐减不易被发现。但实际上,玳瑁的繁殖率虽然高,但是与大多数海龟一样,稚龟的成活率相当低。很多成年海龟被人类有意或无意的杀死,海龟的巢位也被人类和动物侵占。小型哺乳动物会袭击它们的巢位,把蛋挖出吃掉。在美属维尔京群岛上,包括玳瑁、棱皮龟等海龟的巢穴在卵刚产下后,就会被獴袭击,而獛(Genetta)、沙蟹(Ocypode)、胡狼甚至家畜也都会袭击它们的巢穴。

人们长期以来认为玳瑁等海龟物种没有灭绝威胁,因为它们寿命很长,生长缓慢,生殖期长,成熟晚,繁殖率也较高,而且玳瑁种群中年龄层次多,短期内的数量锐减不易被发现。但实际上,玳瑁的繁殖率虽然高,但是与大多数海龟一样,稚龟的成活率相当低。很多成年海龟被人类有意或无意的杀死,海龟的巢位也被人类和动物侵占。小型哺乳动物会袭击它们的巢位,把蛋挖出吃掉。在美属维尔京群岛上,包括玳瑁、棱皮龟等海龟的巢穴在卵刚产下后,就会被獴袭击,而獛(Genetta)、沙蟹(Ocypode)、胡狼甚至家畜也都会袭击它们的巢穴。

多巴哥岛附近的玳瑁历史上,玳瑁曾于1982年被IUCN列为濒危物种。此状态在之后1986年、1988年、1990年和1994年的几次评价中都被保持,而从1996年起,IUCN濒危物种红色名录将玳瑁的保护状态升级为极危。在玳瑁被评为濒危物种时就有人反对,两份请愿报告声称玳瑁及其他3个物种在世界范围内拥有多个重要的稳定种群,不过IUCN根据海龟专家组(MTSG)提交的数据分析驳回了这些请愿。海龟专家组提供的数据表明玳瑁在过去的三代中种群数量减少量已超过80%,而每年筑巢产卵的成熟雌龟减少了84-87%,且在1996年种群数量并无显著增加。而且这些数据在测量中无法顾及到漂流在海洋中觅食的幼年海龟,所以得出的数据大大低估了种群的减少量。因此,根据这些数据,IUCN将玳瑁定为CR A1状态,但并不是CR A2,因为IUCN认为并没有充足的数据表明玳瑁的种群数量在将来会进一步减少80%或以上。

二十世纪后期,各国政府对保护玳瑁所作的努力也越来越多,如实行临时或永久性的法律法规以及建立海龟自然保护区等。美国鱼类及野生动物保护局(United States Fish and Wildlife Service)从1970年起就将玳瑁列为濒危物种,而美国政府为保护当地的玳瑁种群,也已在在适当地点实行了多次恢复计划。玳瑁在中国被列入国家二级重点保护野生动物名录,在广东省惠州市已建有保护玳瑁、绿蠵龟等海龟和其他物种的惠东港口海龟自然保护区,并受到于1988年11月8日由第七届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上通过并于1989年3月1日执行的《中华人民共和国野生动物保护法》保护。

但是,虽然捕杀玳瑁不合法,在世界范围内仍有很多人捕捞玳瑁。在某些地区,玳瑁作为美味佳肴被食用。例如,早在公元前5世纪,玳瑁等海龟就被中国人视为山珍海味。1994年起,日本停止从外国进口玳瑁壳,而在此之前,日本的未加工玳瑁壳的贸易量达到每年30,000公斤左右。玳瑁贸易的大批原料均是来自加勒比地区。2006年,有大量已加工的玳瑁壳被发现从该地区的多米尼加共和国和哥伦比亚等国家定期出口。2001年和2005年,古巴在CITES会议中曾二度递交提案,意欲出口库存玳瑁壳和少数玳瑁,但在投票时因几票之差而未通过,最终被迫收回提案。

中国沿海城市仍有人不顾法律私下制作销售玳瑁制品,不少海南省渔民看到此类活体龟会送回大海。尤其是此类龟背上刻有繁体字或者不认识的文字的海龟科动物都会放生,这是基于海南的特殊海域情况以及风俗。 有人走访海南沿海多地,听到不少渔民谈论过此事,尽管有些迷信色彩,但是也有不少渔民有保护野生动物的法律思想意识。后来,听到相关人士的说法这样的玳瑁是基于当时的地方所发生的事及政治、军事、文化、祭祀、许愿等不同的文字、不同的文字记录。此类玳瑁还没有相关的图片影像记录。

保护级别

列入《华盛顿公约》CITESⅠ级保护动物。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2008年 ver 3.1——极危(CR)。

中国国家重点保护野生动物名录的等级:II 级

贸易管控

过去大多数人们一致认为玳瑁等海龟物种是没有灭绝威胁的,因为它们寿命很长,生长缓慢,生殖期长,成熟晚,繁殖率也较高,而且玳瑁种群中年龄层次多,短期内的数量锐减不易被发现。但实际上,玳瑁的繁殖率虽然高,但是与大多数海龟一样,稚龟的成活率相当低。很多成年海龟被人类有意或无意的杀死,如玳瑁会误入渔网而身陷其中,或是被鱼钩钩住,抑或是与大型船只发生碰撞,海龟的巢位也会被人类和动物侵占。小型哺乳动物会袭击它们的巢位,把蛋挖出食用。在美属维尔京群岛上,包括玳瑁、棱皮龟等海龟的巢穴在卵刚产下后,就会被獴袭击,而獛(Genetta)、沙蟹(Ocypode)、胡狼甚至家畜也都会袭击它们的巢穴。

过去大多数人们一致认为玳瑁等海龟物种是没有灭绝威胁的,因为它们寿命很长,生长缓慢,生殖期长,成熟晚,繁殖率也较高,而且玳瑁种群中年龄层次多,短期内的数量锐减不易被发现。但实际上,玳瑁的繁殖率虽然高,但是与大多数海龟一样,稚龟的成活率相当低。很多成年海龟被人类有意或无意的杀死,如玳瑁会误入渔网而身陷其中,或是被鱼钩钩住,抑或是与大型船只发生碰撞,海龟的巢位也会被人类和动物侵占。小型哺乳动物会袭击它们的巢位,把蛋挖出食用。在美属维尔京群岛上,包括玳瑁、棱皮龟等海龟的巢穴在卵刚产下后,就会被獴袭击,而獛(Genetta)、沙蟹(Ocypode)、胡狼甚至家畜也都会袭击它们的巢穴。

历史上,玳瑁曾于1982年被IUCN列为濒危物种。此状态在之后1986年、1988年、1990年和1994年的几次评价中都被保持,而从1996年起,IUCN濒危物种红色名录将玳瑁的保护状态升级为极危。在玳瑁被评为濒危物种时就有人反对,两份请愿报告声称玳瑁及其他3个物种在世界范围内拥有多个重要的稳定种群,不过IUCN根据海龟专家组(MTSG)提交的数据分析驳回了这些请愿。海龟专家组提供的数据表明玳瑁在过去的三代中种群数量减少量已超过80%,而每年筑巢产卵的成熟雌龟减少了84-87%,且在1996年种群数量并无显著增加。而且这些数据在测量中无法顾及到漂流在海洋中觅食的幼年海龟,所以得出的数据大大低估了种群的减少量。因此,根据这些数据,IUCN将玳瑁定为CR A1状态,但并不是CR A2,因为IUCN认为并没有充足的数据表明玳瑁的种群数量在将来会进一步减少80%或以上。玳瑁以及整个海龟科物种都被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES)的附录Ⅰ中,进出口玳瑁产品,杀害、猎捕或侵扰玳瑁均是不合法行为。玳瑁也被列入《养护野生动物移栖物种公约》(CMS)的附录一中。

在过去的几年中,各国政府对保护玳瑁所作的努力也越来越多,如实行临时或永久性的法律法规以及建立海龟自然保护区等。美国鱼类及野生动物保护局(United States Fish and Wildlife Service)和美国国家海洋渔业局(National Marine Fisheries Service)从1970年起就将玳瑁列为濒危物种,受到《美国濒危物种法》(Endangered Species Act)的保护,而美国政府为保护当地的玳瑁种群,也已在在适当地点实行了多次恢复计划[19][60]。玳瑁在中国被列入国家二级重点保护野生动物名录,在广东省惠州市已建有保护玳瑁、绿蠵龟等海龟和其他物种的惠东港口海龟自然保护区,并受到于1988年11月8日由第七届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上通过并于1989年3月1日执行的《中华人民共和国野生动物保护法》保护。 但是,虽然捕杀玳瑁不合法,在世界范围内仍有很多人捕捞玳瑁。在某些地区,玳瑁作为美味佳肴被食用。例如,早在公元前5世纪,玳瑁等海龟就被中国人视为山珍海味。1994年起,日本停止从外国进口玳瑁壳,而在此之前,日本的未加工玳瑁壳的贸易量达到每年30,000公斤左右。玳瑁贸易的大批原料均是来自加勒比地区。2006年,有大量已加工的玳瑁壳被发现从该地区的多米尼加共和国和哥伦比亚等国家定期出口。2001年和2005年,古巴在CITES会议中曾二度递交提案,意欲出口库存玳瑁壳和少数玳瑁,但在投票时因几票之差而未通过,最终被迫收回提案。目前中国海南省仍有人不顾法律私下制作销售玳瑁制品,这都加大了保护玳瑁的难度。

玳瑁工艺在中国已有上千年的历史,工艺水平在唐代已达顶峰,日本的玳瑁工艺也受到了中国很大的影响。正是由于人类对玳瑁的过度需求,导致玳瑁在世界范围内的数量持续减少,已有灭绝的危险,目前两个玳瑁亚种的保护现状均已被世界自然保护联盟(IUCN)评为极危状态。一些国家和地区,如中国大陆和日本,常会猎取玳瑁、挖其巢穴以食用它的肉和蛋,因此玳瑁的保护有很大困难。目前玳瑁受到《濒危野生动植物物种国际贸易公约》的保护,很多国家已禁止猎捕玳瑁,玳瑁产品也被禁止进出口。

动物文化

诗词

玳瑁作为中国古典诗歌中的意象之一。汉乐府诗《孔雀东南飞》、《古诗为焦仲卿妻作》中对刘兰芝外貌的精彩描写“足下蹑丝履,头上玳瑁光”是讲述告别之景,繁钦《定情诗》中也提到“何以慰别离?耳后玳瑁钗”,“钗”谐音拆,有分离之意,而李白也曾写到“常嫌玳瑁孤”;沈佺期《独不见》描述了一个少妇思念夫君的心理活动,其中写到:“卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁。九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。白狼河北音书断,丹凤城南变夜长。谁谓含愁独不见,更教明月照流黄”。诗词中也常以“玳瑁筵”(简称“玳筵”)一词来描述筵席的精美与豪华。

装饰

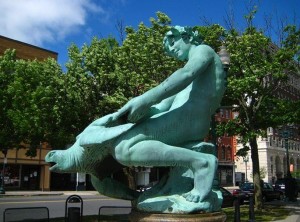

美国马萨诸塞州伍斯特市亦建有一座非常可爱的名为Burnside的喷泉雕塑,刻画了一个男孩深情地骑在一只大玳瑁上的形象,因此雕塑有“海龟男孩”(Turtle Boy)的爱称。这座雕像就如哥本哈根的美人鱼雕像和布鲁塞尔的小于连铜像一样,已经成为伍斯特市的标志性象征。当地还举行以雕像命名的音乐竞赛“海龟男孩音乐奖”(The Turtle Boy Music Award),同时一些与雕像有关的儿童故事也被创作出来。

美国马萨诸塞州伍斯特市亦建有一座非常可爱的名为Burnside的喷泉雕塑,刻画了一个男孩深情地骑在一只大玳瑁上的形象,因此雕塑有“海龟男孩”(Turtle Boy)的爱称。这座雕像就如哥本哈根的美人鱼雕像和布鲁塞尔的小于连铜像一样,已经成为伍斯特市的标志性象征。当地还举行以雕像命名的音乐竞赛“海龟男孩音乐奖”(The Turtle Boy Music Award),同时一些与雕像有关的儿童故事也被创作出来。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

该亚种壳缘较为平直,后端窄尖,头及肢的

该亚种壳缘较为平直,后端窄尖,头及肢的