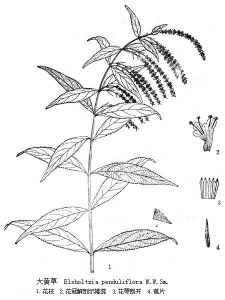

大黄药

形态特征

半灌木,高1-2米,芳香。小枝钝四稜形,具槽及条纹,干时褐色,细弱,略被卷曲微柔毛及明亮腺点。叶披针形至长圆状披针形或卵状披针形,长6-18厘米,宽1.6-4.3厘米,先端渐尖,基部渐狭或楔形,或圆形而稍偏斜,或为心形,边缘具整齐细锯齿,膜质,上面榄绿色,除中脉及侧脉上被尘状小疏柔毛外,余部无毛,下面淡绿色,无毛,密布淡黄色腺点,侧脉5-8对,与中脉在上面不明显下面明显隆起,且在下面呈红色,细脉在下面清晰可见。

穗状花序顶生或腋生,长5-15厘米,顶生者最长,常下垂,由具6-12花近无梗的轮伞花序所组成,位于穗状花序下部的轮伞花序较疏离,向上渐次靠近;苞片线形或线状长圆形,通常长约为花梗之二倍;花梗长2-4毫米,多少下垂,序轴多少被白色疏柔毛。花萼钟形,长约3毫米,外面密被腺点,10脉,萼齿三角状钻形,近等大或前2齿略短,果时花萼呈管状钟形,长达5毫米,宽约2毫米。

花冠小,白色,长约5.5毫米,两面近无毛,冠筒长3毫米,基部宽约0.75毫米,向上渐宽,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,长1.5毫米,先端微缺,下唇3裂,中裂片近圆形,侧裂片半圆形。雄蕊4,前对较长,微露出,花丝无毛,花药卵圆形,2室。花柱稍超出雄蕊,先端近相等2浅裂,裂片钻形。

小坚果长圆形,长约1.25毫米,腹面具稜,棕色,无毛。花期9-11月,果期10月至翌年1月。

分布范围

主要价值

药用价值

药用全抹,可清热解毒,消炎止痛、治炭疽病、肺炎、乳腺炎、支气管炎及流感等,亦有用于疟疾及治骨折配方者。

亦为芳香油植物,新鲜花序出油率0.5%,叶0.55%。种子可炒食及榨油,茎叶可作猪饲料。

医药使用

【苗药】把卡都:全草治肺炎,乳腺炎,咽喉炎,扁桃体炎,支气管炎,黄疸性肝炎,炭疽病,疟疾,流感《滇药录》、《滇省 志》。Elsholtzia rugulosa Hemsl.野拔子(唇形科)。

地上部分(大黄药):辛,凉。清热解毒,消炎止痛,止咳,截疟。用于炭疽病,时行感冒,风热咳喘,咳嗽痰喘,乳蛾,乳痈,流脑,咽喉痛,疟疾,小便淋痛,外伤感染。

文献来源

Elsholtzia penduliflora W. W. Smith (1917); Hand. - Mazz. (1939)

Aphanochilus penduliflorus (W. W. Smith) Kudo (1929).

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。