蝙蝠

物种起源

物种进化

已知最早的蝙蝠化石是有5000万年历史的食指伊神蝠,是在美国怀俄明州发现的。后来发现德国的麦塞尔湖湖床层内有更完整的蝙蝠化石,这些化石可以追溯到始新世时期,它们的胃里包含有成了化石的昆虫。这些早期的蝙蝠有许多和现存的小蝙蝠亚目相似,因而很难重现它们进化中的早期阶段,但是它们耳蜗(内耳)的结构表明它们几乎肯定是使用回声定位的。最早的与大蝙蝠亚目相似的化石,可追溯到大约3500万年前。

有些科学家提出,与小型蝙蝠相比,大型蝙蝠可能实际上与灵长类的关系更近。除了没有回声定位系统之外,大型蝙蝠和灵长类都有高级的视觉能力,而且它们指骨的长度也有相似的比例。科学家推测,翼手目两个亚目里是分别独立进化出来的,然而这一理论却无法得到分子学研究的证实。相反分子学研究证明了蝙蝠(翼手目)群体内的相似性,因为两个亚目的基因里都含有较高水平的腺嘌呤和胸腺嘧啶碱基对。支持“飞行的灵长类”观点的科学家反对上述观点,他们说基因的相似性可能仅仅是因为两个亚目在飞行中都需要消耗大量的能量,是进化动力在相似的条件下将它们独自塑造而成,而不是因为它们有一个近期的共同祖先。大部分分子学研究现在支持蝙蝠(翼手目)的单一起源理论,即狐蝠和小型蝙蝠有共同的祖先。

分子学证据还表明,各种菊头蝠和它们的近亲诸如旧大陆假吸血蝠,与大蝙蝠亚目的亲缘关系要比和其他小型蝙蝠更近。然而让人疑感的是,菊头蝠拥有一些动物界里最复杂的回声定位系统,而大型蝙蝠几乎没有。这种理论意味着要么是菊头蝠独立于其他小型蝙蝠进化出了回声定位系统,要么就是大型蝙蝠曾经拥有类似的能力只是后来丢失了。以上两种理论任何一个似乎都有可能。第三种可能性是这种分子学证据其本身可能是误导。

分类研究

蝙蝠分类研究的深度远不如其他哺乳动物类群,亚目和科一级的分类还比较稳定,而许多属和种的分类则不甚清楚,或合或分,世界各分类学家们的意见尚不一致。及至中国蝙蝠的分类,研究更是不足。

基因研究

中外科学家完成的蝙蝠基因组学研究在《科学》上在线发表。科学家对两种不同类群的蝙蝠基因组比较分析,揭示了蝙蝠飞行及免疫系统的适应性相关机制,阐明不同蝙蝠类群的分子多样性机制,为蝙蝠及其它哺乳动物在生物学及进化等方面的研究提供了新思路。

蝙蝠具有很强的飞行能力,同时也是多种人畜共患病毒的天然宿主,能够携带数十种病毒,还是唯一演化出具有真正飞行能力的哺乳动物,其飞行能力的进化与一系列复杂的形态和生理变化息息相关。通过深入分析,研究人员发现一系列与DNA损伤检验点或DNA修复通路相关的基因在蝙蝠中受到了很强的正选择作用。他们还发现与皮肤弹性相关的基因和参与肌肉收缩的基因在蝙蝠中发生了快速进化,可能也有助于飞行。

蝙蝠可携带多种人畜共患病毒,自身几乎不受感染。通过对相关基因的研究,科学家发现蝙蝠中NF-κB家族转录因子c-REL受到正选择。该基因不仅在固有免疫中发挥功能,还与DNA损伤反应具有一定关系。自然杀伤性(NK)细胞是抵抗外界病原微生物和肿瘤的第一道防线。

研究人员表示,基因组学的发展为人类了解物种起源、分化、多样性的遗传基础提供了重要的基础数据。蝙蝠在进化中具有特殊的地位,在长期演化过程中发展出许多非常有趣的生物学现象,比如飞行、回声定位、冬眠等。基因组学只是开展这些研究的入口之一,研究的数据和结果对相关研究具有重要意义。同时,蝙蝠是对人类具有极大危害的病毒载体,基因组学层面的比较分析,也将为了解蝙蝠自身的免疫系统和病毒防卫机制提供重要的工具。

形态特征

小蝙蝠亚目即通常所说的蝙蝠,中国有6科,26属,110种。蝙蝠大多数为食虫性及肉食性,主要利用超声波回声定位信号搜寻食物 , 探测距离,确定目标,回避障碍和逃避敌害等 。 蝙蝠是真正会飞的兽类,这种进化上的优势使它们利用了兽类中一个全新的未被利用的生态位。

小蝙蝠亚目即通常所说的蝙蝠,中国有6科,26属,110种。蝙蝠大多数为食虫性及肉食性,主要利用超声波回声定位信号搜寻食物 , 探测距离,确定目标,回避障碍和逃避敌害等 。 蝙蝠是真正会飞的兽类,这种进化上的优势使它们利用了兽类中一个全新的未被利用的生态位。

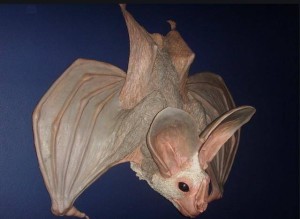

蝙蝠的翼是在进化过程中由前肢演化而来,是由其修长的爪子之间相连的皮肤(翼膜)构成;蝙蝠的吻部像啮齿类或狐狸。外耳向前突出,很大,而且活动非常灵活。蝙蝠的颈短,胸及肩部宽大,胸肉发达,而髋及腿部细长。除翼膜外,蝙蝠全身覆盖着毛,背部呈浓淡不同的灰色、棕黄色、褐色或黑色,而腹侧颜色较浅。蝙蝠中的多数还具有敏锐的听觉定向(或回声定位)系统,可以通过喉咙发出超声波然后再依据超声波回应来辨别方向、探测目标的。有一些种类的面部进化出特殊的增加声纳接收的结构,如鼻叶、脸上多褶皱和复杂的大耳朵。蝙蝠在中国传统文化中象征“福气”。人类通过这一特点发明了雷达。除了狐蝠和果蝠完全食素外,大多数蝙蝠以昆虫为食,在昆虫繁殖的平衡中起重要作用,甚至可能有助于控制害虫。某些蝙蝠亦食果实、花粉、花蜜;热带美洲的吸血蝙蝠以哺乳动物及大型鸟类甚至人的血液为食。这些蝙蝠有时会传播狂犬病。蝙蝠呈世界性分布。在热带地区,蝙蝠的数量极为丰富,它们会在人们的房屋和公共建筑物内集成大群。

栖息环境

生活习性

人们常用“飞禽走兽”一词来形容鸟类和兽类,但这种说法有时却并不一定正确,因为有一些鸟类并不会飞,如鸵鸟、鸸鹋、几维鸟和企鹅等;同样也有一些兽类并不会走,如生活在海洋中的鲸类等,而蝙蝠类不会像一般陆栖兽类那样在地上行走,却能像鸟类一样在空中飞翔。 某些种类的蝙蝠是飞行高手,它们能够在狭窄的地方非常敏捷地转身,蝙蝠是唯一能振翅飞翔的哺乳动物,其他像鼯鼠等能飞行的哺乳动物,只是靠翼形皮膜在空中滑行!夜间, 蝙蝠靠声波探路和捕食。它们发出人类听不见的声波。当这声波遇到物体时,会像回声一样返回来,由此蝙蝠就能辨别出这个物体是移动的还是静止的,以及离它有多远。长耳蝙蝠在飞行中捕食昆虫,它也能从叶子 把虫抓下来。它的大耳朵使它能接受回声。

人们常用“飞禽走兽”一词来形容鸟类和兽类,但这种说法有时却并不一定正确,因为有一些鸟类并不会飞,如鸵鸟、鸸鹋、几维鸟和企鹅等;同样也有一些兽类并不会走,如生活在海洋中的鲸类等,而蝙蝠类不会像一般陆栖兽类那样在地上行走,却能像鸟类一样在空中飞翔。 某些种类的蝙蝠是飞行高手,它们能够在狭窄的地方非常敏捷地转身,蝙蝠是唯一能振翅飞翔的哺乳动物,其他像鼯鼠等能飞行的哺乳动物,只是靠翼形皮膜在空中滑行!夜间, 蝙蝠靠声波探路和捕食。它们发出人类听不见的声波。当这声波遇到物体时,会像回声一样返回来,由此蝙蝠就能辨别出这个物体是移动的还是静止的,以及离它有多远。长耳蝙蝠在飞行中捕食昆虫,它也能从叶子 把虫抓下来。它的大耳朵使它能接受回声。

飞行特征

蝙蝠类是唯一真正能够飞翔的兽类,它们虽然没有鸟类那样的羽毛和翅膀,飞行本领也比鸟类差得多,但其前肢十分发达,上臂、前臂、掌骨、指骨都特别长,并由它一层薄而多毛的,从指骨末端至肱骨、体侧、后肢及尾巴之间的柔软而坚韧的皮膜,形成蝙蝠独特的飞行器官—翼手。中国古代也有关于蝙蝠的记载说他们也生活在钟乳洞里,名叫仙鼠,那里的蝙蝠因为能够喝到洞里的水得到长生,千年之后他们的身体颜色也有了巨大的变化,从原来的黑暗的颜色变成了通身雪白,这或许就是他们为什么被称为仙鼠的原因吧。

蝙蝠类是唯一真正能够飞翔的兽类,它们虽然没有鸟类那样的羽毛和翅膀,飞行本领也比鸟类差得多,但其前肢十分发达,上臂、前臂、掌骨、指骨都特别长,并由它一层薄而多毛的,从指骨末端至肱骨、体侧、后肢及尾巴之间的柔软而坚韧的皮膜,形成蝙蝠独特的飞行器官—翼手。中国古代也有关于蝙蝠的记载说他们也生活在钟乳洞里,名叫仙鼠,那里的蝙蝠因为能够喝到洞里的水得到长生,千年之后他们的身体颜色也有了巨大的变化,从原来的黑暗的颜色变成了通身雪白,这或许就是他们为什么被称为仙鼠的原因吧。

蝙蝠是用波来判断前方是否有障碍物,用此来改变飞行道路。从前很多人说蝙蝠视力差,其实是一个天大的误区。已经有不少科学家指出,蝙蝠视力不差,不同种类的蝙蝠视力各有不同,蝙蝠使用超声波,与它们的视力没有必然联系。

天敌

穴居蝙蝠的主要天敌主要有蛇类,蜥蜴等;树栖型(一些果蝠)的天敌还有一些猛禽和猫科动物。

食性

蝙蝠类动物的食性相当广泛,有些种类喜爱花蜜、果实,有的喜欢吃鱼、青蛙、昆虫,吸食动物血液,甚至吃其他蝙蝠。一般来说,大蝙蝠类一般以果实或花蜜为食,而大多数小蝙蝠类则以捕食昆虫为主。

吃什么的蝙蝠种类都有:包括果实、鱼类、花粉、甚至血。大部分蝙蝠在夜间飞行时捕食昆虫,每只蝙蝠都能辨别出自己发出的声波,这说明即使与其他蝙蝠一起捕食,它也不会被别的声波所干扰。

吃什么的蝙蝠种类都有:包括果实、鱼类、花粉、甚至血。大部分蝙蝠在夜间飞行时捕食昆虫,每只蝙蝠都能辨别出自己发出的声波,这说明即使与其他蝙蝠一起捕食,它也不会被别的声波所干扰。

以昆虫为食的蝙蝠在不同程度上都有回声定位系统,因此有“活雷达”之称。借助这一系统,它们能在完全黑暗的环境中飞行和捕捉食物,在大量干扰下运用回声定位,发出波信号而不影响正常的呼吸。它们头部的口鼻部上长着被称作“鼻状叶”的结构,在周围还有很复杂的特殊皮肤皱褶,这是一种奇特的生物波装置,具有发射波的功能,能连续不断地发出高频率生物波。如果碰到障碍物或飞舞的昆虫时,这些生物波就能反射回来,然后由它们超凡的大耳廓所接收,使反馈的讯息在它们微细的大脑中进行分析。这种生物波探测灵敏度和分辩力极高,使它们根据回声不仅能判别方向,为自身飞行路线定位,还能辨别不同的昆虫或障碍物,进行有效的回避或追捕。蝙蝠就是靠着准确的回声定位和无比柔软的皮膜,在空中盘旋自如,甚至还能运用灵巧的曲线飞行,不断变化发出波的方向,以防止昆虫干扰它的信息系统,乘机逃脱的企图。

社交能力

蝙蝠在社交互动中会使用特定的信号进行交流。这些信号的功能多样,包括吸引伴侣、保护食源、呼唤同伴,以及赶走可能威胁的掠食者。这些社交信号大多以低频率发出,有时候这些声音的频率足够低以至于人类也能听见,使得它们能够在较远的距离上传播。

不同的蝙蝠根据其年龄和种类,会发出不同的声音。例如,当幼年蝙蝠与母亲分离时,它们会发出一种特殊的“孤独信号”,母蝙蝠能够通过声音的细微差别迅速辨认出自己的幼崽。此外,许多小型蝙蝠对于它们常用的回声定位信号的频率也显示出高度的敏感性。

冬眠习惯

蝙蝠一般都有冬眠的习性,冬眠的地方大都是在洞里,冬眠时新陈代谢的能力降低,呼吸和心跳每分钟仅有几次,血流减慢,体温降低到与环境温度相一致,但冬眠不深,在冬眠期有时还会排泄和进食,惊醒后能立即恢复正常。它们的繁殖力不高,而且有“延迟受精”的现象,即冬眠前交配时并不发生受精,精子在雌兽生殖道里过冬,至翌年春天醒眠之后,经交配的雌兽才开始排卵和受精,然后怀孕、产仔。

蝙蝠一般都有冬眠的习性,冬眠的地方大都是在洞里,冬眠时新陈代谢的能力降低,呼吸和心跳每分钟仅有几次,血流减慢,体温降低到与环境温度相一致,但冬眠不深,在冬眠期有时还会排泄和进食,惊醒后能立即恢复正常。它们的繁殖力不高,而且有“延迟受精”的现象,即冬眠前交配时并不发生受精,精子在雌兽生殖道里过冬,至翌年春天醒眠之后,经交配的雌兽才开始排卵和受精,然后怀孕、产仔。

生存环境

蝙蝠居住在各类大、小山洞,古老建筑物的缝隙、天花板、隔墙以及树洞、山上岩石缝中,而一些南方食果的蝙蝠还隐藏在棕榈、芭蕉树的树叶后面。有些蝙蝠种群上千只在一起,有些蝙蝠雌雄在一起生活,有些则是雌雄分开栖息。许多栖息在树林中的蝙蝠冬季时迁徙到温暖地区,有时要飞过数千里路。温带的穴居蝙蝠一般都冬眠。蝙蝠每年只繁殖一次,在较早的温暖季节,蝙蝠生产幼仔。

蝙蝠居住在各类大、小山洞,古老建筑物的缝隙、天花板、隔墙以及树洞、山上岩石缝中,而一些南方食果的蝙蝠还隐藏在棕榈、芭蕉树的树叶后面。有些蝙蝠种群上千只在一起,有些蝙蝠雌雄在一起生活,有些则是雌雄分开栖息。许多栖息在树林中的蝙蝠冬季时迁徙到温暖地区,有时要飞过数千里路。温带的穴居蝙蝠一般都冬眠。蝙蝠每年只繁殖一次,在较早的温暖季节,蝙蝠生产幼仔。

绝壁追踪

在广西壮族自治区东南部的大山里隐匿着一个神秘的崖壁,聚集着成千上万只蝙蝠,因此当地人称它为飞鼠岩,据说那里蝙蝠的数量多达一千多万只。中国科学院动物学博士张礼标带队来到飞鼠岩实地科考,希望通过对当地蝙蝠的研究,揭开蝙蝠适应环境的秘密。飞鼠岩的蝙蝠可以井然有序的大规模行动,而飞鼠岩优越的地势形成了蝙蝠躲避猛禽天敌的天然屏障。每年九月,飞鼠岩的蝙蝠会全部消失,张礼标认为这是由于飞鼠岩洞口大,冬季气温不稳定,蝙蝠们必须迁往温暖的地方冬眠越冬生理形态

在广西壮族自治区东南部的大山里隐匿着一个神秘的崖壁,聚集着成千上万只蝙蝠,因此当地人称它为飞鼠岩,据说那里蝙蝠的数量多达一千多万只。中国科学院动物学博士张礼标带队来到飞鼠岩实地科考,希望通过对当地蝙蝠的研究,揭开蝙蝠适应环境的秘密。飞鼠岩的蝙蝠可以井然有序的大规模行动,而飞鼠岩优越的地势形成了蝙蝠躲避猛禽天敌的天然屏障。每年九月,飞鼠岩的蝙蝠会全部消失,张礼标认为这是由于飞鼠岩洞口大,冬季气温不稳定,蝙蝠们必须迁往温暖的地方冬眠越冬生理形态

蝙蝠的体型大小差异极大。最大的狐蝠翼展达1.5米,而基蒂氏猪鼻蝙蝠的翼展仅有15厘米。蝙蝠的颜色、皮毛质地及脸相也千差万别。蝙蝠的翼是进化过程中由前肢演化而来。除拇指外,前肢各指极度伸长,有一片飞膜从前臂、上臂向下与体侧相连直至下肢的踝部。拇指末端有爪。

多数蝙蝠于两腿之间亦有一片两层的膜,由深色裸露的皮肤构成。蝙蝠的吻部似啮齿类或狐狸。外耳向前突出,通常非常大,且活动灵活。许多蝙蝠也有鼻叶,由皮肤和结缔组织构成,围绕着鼻孔或在鼻孔上方拍动。据认为鼻叶影响发声及回声定位。

蝙蝠的胸肌十分发达,胸骨具有龙骨突起,锁骨也很发达,这些均与其特殊的运动方式有关。它非常善于飞行,但起飞时需要依靠滑翔,一旦跌落地面后就难以再飞起来。飞行时把后腿向后伸,起着平衡的作用。

蝙蝠的胸肌十分发达,胸骨具有龙骨突起,锁骨也很发达,这些均与其特殊的运动方式有关。它非常善于飞行,但起飞时需要依靠滑翔,一旦跌落地面后就难以再飞起来。飞行时把后腿向后伸,起着平衡的作用。

蝙蝠的脖子短;而髋及腿部细长。除翼膜外,蝙蝠全身有毛,背部呈浓淡不同的灰色、棕黄色、褐色或黑色,而腹侧色调较浅。栖息于空旷地带的蝙蝠,皮毛上常自然秩序有斑点或杂色斑块,颜色也各不相同。蝙蝠的取食习性各异,或为掠食性,或有助于传粉和散布果实,从而影响自然秩序。吸血蝙蝠对人类就是一个严重的问题。食虫蝙蝠的粪便一直在农业上用作肥料。

分布范围

蝙蝠是世界上分布最广,进化最成功的哺乳动物类群之一。除南北极及大洋中过于偏远的荒岛外,地球上的各种陆地生态环境都为它们所利用。在进化过程中:它们避开与其他陆地和海洋兽类的竞争而飞上天空,回声定位系统的高度进化使得蝙蝠在空中又避开与大多数鸟类的竞争而能利用环境中一个独特的生态位——黑暗的天空。

蝙蝠是世界上分布最广,进化最成功的哺乳动物类群之一。除南北极及大洋中过于偏远的荒岛外,地球上的各种陆地生态环境都为它们所利用。在进化过程中:它们避开与其他陆地和海洋兽类的竞争而飞上天空,回声定位系统的高度进化使得蝙蝠在空中又避开与大多数鸟类的竞争而能利用环境中一个独特的生态位——黑暗的天空。

翼手目可以分为两个亚目:大蝙蝠亚目和小蝙蝠亚目,又被称为食果蝠和食虫蝠。正如它们的名字,前者体形较大,多以水果为食,如著名的狐蝙,翼展可达90厘米之巨;后者体形远较前者为小,除了食虫外,还有食肉和血,不过也有与大蝙蝠亚目食性相同的成员。 蝙蝠科是小蝙蝠亚目下的一科,约有300多种。蝙蝠类动物全世界共有900多种,中国约有81种,是哺乳类中仅次于啮齿目的第二大类群。它们可以大体上分成大蝙蝠和小蝙蝠两大类,大蝙蝠类分布于东半球热带和亚热带地区,体形较大,身体结构也较原始,包括狐蝠科1科。小蝙蝠类分布于东、西半球的热带、温带地区,体型较小,身体结构更为特化,包括菊头蝠科、蹄蝠科、叶口蝠科、吸血蝠科、蝙蝠科等十余科。

繁殖饲养

整个蝙蝠群的性周期是同步的,因此大部分交配活动发生于数周之内。妊娠期从6、7周到5、6月。许多种类的雌体妊娠后迁到一个特别的哺育栖息地点。蝙蝠通常每窝产1至4仔。幼仔初生时无毛或少毛,常在一段时间内不能视不能听。幼仔由亲体照顾5周至5个月,按不同种类决定。

整个蝙蝠群的性周期是同步的,因此大部分交配活动发生于数周之内。妊娠期从6、7周到5、6月。许多种类的雌体妊娠后迁到一个特别的哺育栖息地点。蝙蝠通常每窝产1至4仔。幼仔初生时无毛或少毛,常在一段时间内不能视不能听。幼仔由亲体照顾5周至5个月,按不同种类决定。

几乎所有蝙蝠均于白天憩息,夜出觅食。这种习性便于它们侵袭入睡的猎物,而自己不受其他动物或高温光线的伤害。蝙蝠通常喜欢栖息于孤立的地方,如山洞、缝隙、地洞或建筑物内,也有栖于树上、岩石上的。它们总是倒挂着休息。它们一般聚成群体,从几十只到几十万只。具有回声定位能力的蝙蝠,能产生短促而频率高的声脉冲,这些声波遇到附近物体便反射回来。蝙蝠听到反射回来的回声,能够确定猎物及障碍物的位置和大小。这种本领要求高度灵敏的耳和发声中枢与听觉中枢的紧密结合。蝙蝠个体之间也可能用声脉冲的方式交流。有少部分蝙蝠依靠嗅觉和视觉找寻食物。有嘴发出超声波,足足有20 000赫,遇到物体会反射进耳朵里,神经以300多千米一秒的时速传给大脑,作出判断。

尽管它们有翅膀,看上去很像鸟类。但它们没有羽毛,也不生蛋。他们有哺乳动物的特征:雌性产下幼仔,用乳汁哺育。

种类介绍

主要价值

生态价值

当前,生态系统的保护已经是人所共知的话题,而在生态系统的保护中尤其要注意关键物种的保护,一旦这些关键种数量发生大变化,就容易导致生态系统平衡的破坏,在热带和亚热带地区的原始森林中,大蝙蝠亚目的蝙蝠(果蝠)往往是关键种。这里涉及到动植物协同进化的问题:大多数热带植物幼体根本无法在亲本的阴影里正常发育,一些母树甚至产生毒素阻止其幼树成熟(化学他感作用)。因此,植物种子必须传播到远离亲本的地方才能保证种群的繁衍和扩散,果蝠便将大量果实带到远离母树的地方,吃完果实后将种子扔掉,种子落地、发芽、生根,逐渐生长成茂盛的植物。对于无花果一类包含很多小种子的果实,果蝠将整个果实吃掉,种子随后被蝙蝠排泄到各处。研究表明,有些无花果只有经过果蝠或鸟类胃的消化才能发芽。

和依赖动物传播种子一样,很多植物也依靠动物传播花粉,蝙蝠也是重要的传粉者。事实上很多植物的花高度特化甚至专门在夜间开放以吸引蝙蝠。依靠蝙蝠传粉的花,如葫芦树和仙人掌,大多是白色、奶油色和绿色的,而且有强烈的麝香或酸味。当然,这些花是在夜间而不是在白天开放。依靠蝙蝠传粉的花大小不同,其中一些很大且有宽大的花蕊;另外一些则可能具有向外伸出的花瓣,仿佛是为蝙蝠提供了一个平台,在蝙蝠接近花 蕊时花粉落到它们身上.当蝙蝠飞到其他植株采食花粉或花蜜时,也就完成了传粉过程。绝大多数小蝙蝠亚目的蝙蝠捕食昆虫,它们是数量巨大的夜行性昆虫(包括蚊 、蛾及许多鞘翅目害虫)最重要的控制者。研究表明:一只蝙蝠每个夜晚能吃掉相当于三分之一自身质量的昆虫,这样,一只20g的蝙蝠一夜可吃掉 200~ 1000 只昆虫,同时蝙蝠又是另一些食肉动物的捕食对象,捕食蝙蝠的动物很多,包括猴子 、狐猴、浣熊、负鼠、猫、猛禽、蛇和一些其他种类的蝙蝠等,其中鸟类和蛇是主要的捕食者。在美洲及非洲中部和南部至少有五种蛇捕食栖息在岩洞和树洞中的蝙蝠。鸟类大多数于黎明在蝙蝠捕食返回时进行捕食,蝙蝠通常被带到栖木上被吃掉,但是有些鸟类为了增加捕食时间而在飞行中吃掉蝙蝠,这些鸟类捕获蝙蝠的量最多可达每日食物需求量的 50%。

蕊时花粉落到它们身上.当蝙蝠飞到其他植株采食花粉或花蜜时,也就完成了传粉过程。绝大多数小蝙蝠亚目的蝙蝠捕食昆虫,它们是数量巨大的夜行性昆虫(包括蚊 、蛾及许多鞘翅目害虫)最重要的控制者。研究表明:一只蝙蝠每个夜晚能吃掉相当于三分之一自身质量的昆虫,这样,一只20g的蝙蝠一夜可吃掉 200~ 1000 只昆虫,同时蝙蝠又是另一些食肉动物的捕食对象,捕食蝙蝠的动物很多,包括猴子 、狐猴、浣熊、负鼠、猫、猛禽、蛇和一些其他种类的蝙蝠等,其中鸟类和蛇是主要的捕食者。在美洲及非洲中部和南部至少有五种蛇捕食栖息在岩洞和树洞中的蝙蝠。鸟类大多数于黎明在蝙蝠捕食返回时进行捕食,蝙蝠通常被带到栖木上被吃掉,但是有些鸟类为了增加捕食时间而在飞行中吃掉蝙蝠,这些鸟类捕获蝙蝠的量最多可达每日食物需求量的 50%。

科学价值

蝙蝠是人类的良师, 人类通过模仿蝙蝠的回声定位系统发明了雷达。现在某些国家研制的隐形飞机,在某种程度上也是对蝙蝠的拷贝。在医学上,从吸血蝙蝠唾液中提取的抗凝血蛋白质溶解血栓的速度比当时临床所用的药物快一倍。而食虫蝙蝠的粪便在中药中被称为“夜明砂”,有清热明目的功能。在蝙蝠数量丰富的地区,它们对农林业的害虫起到重要的控制作用,这不仅有利于农林业的健康发展,而且还减少了由于农药大量使用所造成的环境污染。另外,蝙蝠集居地积累的排泄物多个世纪以来一直被人类所利用,在许多热带国家,它是一种经济的、优质的农业肥料。

经济价值

在医学上,从吸血蝙蝠唾液中提取的抗凝血蛋白质溶解血栓的速度比一些临床所用的药物快一倍。而食虫蝙蝠的粪便在中药中被称为“夜明砂”,有清热明目的功能。蝙蝠集居地积累的排泄物多个世纪以来一直被人类所利用,在许多热带国家,它是一种经济的、优质的农业肥料

动物保护

保护级别

在2020年,国际自然保护联盟(IUCN)发布的《2020受威胁动物红色名录》显示,翼手目(蝙蝠)中有67种被评为濒危(EN),24种被评为极危(CR)。这表明全球几乎一半的蝙蝠种类正面临生存的威胁。在中国,已知的蝙蝠种类中,包括多种特有和稀有物种。《中国濒危动物红皮书·兽类》记录了8种面临较大威胁的蝙蝠。

经过数千万年的演化,蝙蝠在最近几个世纪遭遇了前所未有的挑战。在中国的134种翼手目动物中,51种被归类为近危,15种被归类为易危,而3种被归类为濒危。

截至2023年6月,已知的蝙蝠种类超过一千种。《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中共有1332种蝙蝠被记录。蝙蝠是迁徙性物种,其中一些种类被列入了联合国《保护野生动物迁徙物种公约》的附录I和附录II。

以下是被列入不同附录的蝙蝠种类:

附录I:

附录II:

狐蝠科(Pteropodidae)

黄毛果蝠(Eidolonhelvum)非洲种群

菊头蝠科(Rhinolophidea)

菊头蝠科欧洲种群

犬吻蝠科(Molossidae)

马达加斯加游离尾蝠(Otomopsmadagascariensis)

大耳游离尾蝠(Otomopsmartiensseni)非洲种群

东亚游离尾蝠(Tadaridainsignis)

拉图许犬吻蝠(Tadaridalatouchei)

蝙蝠科(Vespertilionidae)

蝙蝠科欧洲种群

南部红蝙蝠(Lasiurusblossevillii)

东部红蝙蝠(Lasiurusborealis)

灰红蝠(Lasiuruscinereus)

埃加蓬毛蝠(Lasiurusega)

达加斯加长翼蝠(Miniopterusmajori)

纳塔尔长翼蝠(Miniopterusnatalensis)非洲种群

普通长翼蝠(Miniopterusschreibersii)非洲与欧洲种群

物种现状

虽然蝙蝠是适应性最强的哺乳动物之一,但在现代人类经济活动的影响下,自然环境发生重大变化,使原有的生态平衡遭到破坏。许多环境已不适于蝙蝠的生存,特别是山洞的旅游开发,使它们的分布范围和数量已大大减少。用于消灭昆虫的毒剂和木材保护药剂等把它们在冬眠的时候药死,许多错误的观念也使人类大批地捕杀它们。一些种类栖居的空心树木被伐掉了,废墟被拆除或者被重修得严丝无缝,使其无法生存。同其他动物一样,许多蝙蝠也在自然界越来越少,趋于灭绝。严重的物种濒危局面令人深思。

濒危原因

栖息地破坏和破碎

栖息地面积的减少、栖息地空间结构的改变都可能导致种群数量下降:

①碎片面积可能小于蝙蝠种群所需的最小巢区或领域面积,或者即使碎片面积较大,由于对种群破坏严重而导致碎片中的种群较小,也不能维持种群的长期生存;

②栖息地异质破坏,如觅食区域的减少而导致种群数量下降或灭绝;

③拥挤效应,即由于生存面积减少而导致碎片周围栖息地的某些物种(如猛禽、狐猴、浣熊)密度增加,对碎片上的蝙蝠种群造成危害,促使其下降;

④边缘效应,即碎片受到周围环境的影响,在碎片边缘形成一种受影响的区域,使碎片面积逐渐减少,对碎片内的蝙蝠种群极为不利;

⑤隔离效应,主要表现在对蝙蝠冬眠期的影响,由于栖息地与冬眠区的隔离而无法进行正常冬眠,导致种群下降。[7]

人为直接干扰因素

蝙蝠常栖息在洞穴、废矿井和树洞中,也可在房檐下、旧式教堂的尖阁和钟楼里。开矿、封闭旧矿井或往里面倒垃圾、城市建设以及不适当的林地清理工作(砍伐蝙蝠用作栖处的死树),都会导致蝙蝠无栖身之处,引起大量死亡。同样,惊醒正在冬眠的蝙蝠会使它们过早耗尽脂肪,没有等到春天到来便因饥饿而死去,这对蝙蝠种群数量的维持及增长是一个极大的危胁。耐久杀虫剂的使用也是对它们的一大威胁,蝙蝠体内积累的毒素会影响幼体神经系统的发育,大规模的幼体死亡会对种群产生严重影响,十余年后受害种群仍难以恢复。

不正当捕杀

在热带地区,如关岛,大蝙蝠不仅供当地人食用,还出口到太平洋其他的岛屿。岛上的蝙蝠,尤其是那些独特的地域种和分布狭窄的种类受到很大威胁。蓄意地杀害也是一个问题,迷信使人们杀死蝙蝠,从而使蝙蝠的数量减少。人们对吸血蝙蝠以及确认的对作物有害的蝙蝠的控制,不仅杀害了引起问题的蝙蝠,而且杀害了与它们共享栖息地的其他蝙蝠种类。

栖息地微气候变化

栖息地温度的变化对蝙蝠是至关重要的,特别是对哺乳后期的雌性蝙蝠和幼体蝙蝠,因为它们的体温调节能力很弱。1974年夏天,由于寒冷的天气使美国印第安纳州社鼠耳蝠(Myotis sodalis)幼体的生长期延长了两周,并使其完成迁移的时间推迟了三周,从而影响了冬季脂肪的储备量,导致蝙蝠大量死亡。另外,栖息地微环境决定了昆虫的丰富量,当微环境不适合昆虫生长时,会使蝙蝠因缺乏食物而死亡。

保护措施

国际上非常重视蝙蝠的研究与保护工作。许多发达的西方国家,如英、美、日和德等国学者以及中国等很多发展中国家学者对蝙蝠的仿生学、分类与进化、飞行、回声定位、冬眠、生殖与发育行为生态学和保护对策等各个方面均进行了较为广泛而细致的研究。

动物研究

声调感知

2013年12月15日,《动物学前沿》杂志上发布的一项研究报告表明:蝙蝠可以通过同类所发出声调变化来判断它们的情绪状态。

2013年12月15日,《动物学前沿》杂志上发布的一项研究报告表明:蝙蝠可以通过同类所发出声调变化来判断它们的情绪状态。

研究人员对吸血蝠进行观察,他们训练这些蝙蝠在树枝上等待食物。在一些测试中,研究人员通过扬声器发出“侵略性的信号”,通常防卫树枝的蝙蝠会从即将来临的蝙蝠那里得到并发出这种信号。在其他的实验中,研究人员发出“缓和的信号”,一般情况下这种信号会由蝙蝠在接近已经有处栖息的蝙蝠时发出,以此寻求分享其空间。研究人员对每只蝙蝠单独进行了测试,使用信号录音是为了确保蝙蝠对所录音的内容作出反应,而不是对看到其他蝙蝠的视觉线索作出反应。

在所有测试中,科学家每隔20秒发出一个信号,直到蝙蝠开始忽略这个信号,然后他们再发出一个有轻微差异的相同信号,该信号会更加紧迫(有更短、更紧密间隔的音节)或者更加舒缓。新设定的侵略信号总是会使蝙蝠转向扬声器,然而新的缓和信号只有在变得更加紧迫的时候才会使蝙蝠作出一定的反应。

蝙蝠未能对弱化的缓和信号作出回应表明:蝙蝠能够理解所接收信号中带有情感色彩的内容,这种知觉可能比之前认为的更广泛地存在于哺乳动物中。

捕鱼蝙蝠

北京房山区霞云岭乡蝙蝠洞生活着3000只大足鼠耳蝠,这是中国特有的蝙蝠种类,也是截止至2014年亚洲被证实会捕鱼的唯一一种蝙蝠。

北京房山区霞云岭乡蝙蝠洞生活着3000只大足鼠耳蝠,这是中国特有的蝙蝠种类,也是截止至2014年亚洲被证实会捕鱼的唯一一种蝙蝠。

2011年被联合国环境规划署定为“国际蝙蝠年”,以宣传蝙蝠给生态系统带来的益处。

1936年,在中国福州的哈佛大学博物馆馆长艾伦,收到了一只十分特别的蝙蝠标本:这只小小的野兽,居然长着一双巨大的爪子,比其它蝙蝠足足大出了一倍,弯曲如钩、锋利无比。

艾伦给这种蝙蝠取名叫做“大足鼠耳蝠”,他推测:这是一种罕见的会用双爪捕鱼的奇特蝙蝠。按照动物的进化原则:它们身上的每一个特殊器官,都必然会有独特的功能与之对应。就像宽大有力的翅膀,对应着强大的飞行能力一样。

接下来,艾伦便搜寻这种蝙蝠吃鱼的直接证据。要想证实蝙蝠有没有吃鱼,最直接的方法就是到它们的肠道和胃中去寻找,看看有没有留下鱼的线索,尤其是鱼鳞和鱼骨。

标本只有一件,解剖工作必须谨慎进行。当艾伦从蝙蝠体内取出黏糊糊的物质之后,发现肠道内空空荡荡的,找不到有用的线索。而在蝙蝠的胃中的黑色物质,全都是昆虫的残肢,连一丁点儿鱼的踪迹都没有。

70年过去了。科学家在墨西哥西部的一座小岛,人们从地面的石缝里,找到了会吃鱼的“索诺拉鼠耳蝠”。在南美的北部丛林中,还有另一种类似的会吃鱼的蝙蝠“墨西哥兔唇蝠”。这两种蝙蝠用来捕鱼的爪子巨大而又尖利;脚掌很小,脚趾很长;胫骨与普通蝙蝠有着明显区别,不仅长,而且与翼膜之间的结合点非常高。

2002年,中国科学院动物学博士马杰,在北京房山区霞云岭乡展开考察研究。马杰开始从蝙蝠粪便中寻找鱼的踪迹。在实验室,马杰将地面采集的粪便样品置于显微镜下,但是仅仅找到了大足鼠耳蝠会吃昆虫的证据。

一个月后,马杰再次来到蝙蝠洞捉到觅食归来的蝙蝠,对取到的粪便样品分析,观察到样品在强烈的灯光下闪闪发光。经过鱼类专家鉴定,样品中发光的正是鱼鳞!通过鱼鳞的特征,把鱼的种类鉴定出来了。分析的结果表明:大足鼠耳蝠至少吃了三种鱼。

食鱼蝙蝠由经常在水面捕食昆虫的蝙蝠进化而来。食鱼蝙蝠的祖先在水面追捕昆虫时,或取食水面漂浮或浮游的昆虫,这些蝙蝠偶尔也捕获跳出水面或浮游的小鱼。由于小鱼较昆虫有更高的营养,因此它们逐渐倾向捕食小鱼。

蝙蝠与仿生学

仿生学(bionics)在具有生命之意的希腊语bion上,加上有工程技术涵义的ics而组成的词。大约从1960年才开始使用。生物具有的功能迄今比任何人工制造的机械都优越得多,仿生学就是要在工程上实现并有效地应用生物功能的一门学科。例如关于信息接受(感觉功能)、信息传递(神经功能)、自动控制系统等,这种生物体的结构与功能在机械设计方面给了很大启发。可举出的仿生学例子,如将海豚的体形或皮肤结构(游泳时能使身体表面不产生紊流)应用到潜艇设计原理上。仿生学也被认为是与控制论有密切关系的一门学科,而控制论主要是将生命现象和机械原理加以比较,进行研究和解释的一门学科。

可以举个例子:苍蝇,是细菌的传播者,谁都讨厌它。可是苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是“天然导航仪”,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。这种仪器应用在火箭和高速飞机上,实现了自动驾驶。苍蝇的眼睛是一种“复眼”,由3000多只小眼组成,人们模仿它制成了“蝇眼透镜”。“蝇眼透镜”是用几百或者几千块小透镜整齐排列组合而成的,用它作镜头可以制成“蝇眼照相机”,一次就能照出千百张相同的相片。这种照相机已经用于印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路,大大提高了工效和质量。“蝇眼透镜”是一种新型光学元件,它的用途很多。

自然界形形色色的生物,都有着怎样的奇异本领?它们的种种本领,给了人类哪些启发?模仿这些本领,人类又可以造出什么样的机器?这里要介绍的一门新兴科学——仿生学。

仿生学是指模仿生物建造技术装置的科学,它是在本世纪中期才出现的一门新的边缘科学。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和机器,创造新技术。从仿生学的诞生、发展,短短几十年的时间内,它的研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路,它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力。

蝙蝠在水平地面上是无法起飞的,一定要有一点高低落差。蝙蝠的导航能力绝不仅限于回声定位,它体内具有磁性“指南针”导航功能,可依据地球磁场从数千英里外准确返回栖息地。而此前,众所周知,蝙蝠是著名的“夜行侠”,虽然它的视力非常差,但其拥有超常的回声定位方法,仍可在黑暗中导航觅食。

美国新泽西州普林斯顿大学生物学家理查德·霍兰德和同事们研究发现,当蝙蝠处于人造磁场环境中,会干扰蝙蝠原来正确的航向,使蝙蝠“误入歧途”。该研究是科学家首次揭示蝙蝠具有磁性导航能力,有助于进一步增进科学家对蝙蝠导航飞行的认知。

擅长夜晚飞行的蝙蝠拥有独特的回声定位,通过发出高音频声音并能根据回声判断物体的方位及距离,这种能力可帮助蝙蝠准确判断猎物所在位置,并有效地绕开树、建筑物等。依据这一理论,蝙蝠的回声定位功能在近距离飞行中可以游刃有余,但对于远距离飞行而言,视力非常差的蝙蝠似乎无计可施了。

霍兰德的这项研究推翻了这种错误观点,他指出蝙蝠具有磁性感官能力,在飞行数千英里之远仍能准确判断方向,蝙蝠的这种能力与某些鸟类有相同之处,除依据磁场,它们还都使用日落作为方向标识器。这将有助于调整动物体内的“指南针”,并有效地区分磁场北向和真实北向之间的差别。霍兰德说,“通过这项研究进一步增强了我们对蝙蝠深入研究的兴趣,原本我们认为蝙蝠只有最远飞行几英里,但实际看来,它们与候鸟具有相同之处,可以飞行至数千英里。”

在研究实验中,霍兰德带领研究小组在大褐蝙蝠身体上装配了微型无线电发射器,然后从它们栖息地向北12英里处释放,在蝙蝠返回栖息地的过程中,研究小组通过小型飞机在蝙蝠上空进行监控。一些未受人造磁场干扰的蝙蝠基于日落磁场识别能力向南飞行,很轻易地就找到了自己的老家。

然而在此之前,研究小组释放了两组蝙蝠,分别处于地球磁场北极顺时针90°和逆时针90°的人造磁场环境中。处于逆时针90°磁场飞行的蝙蝠一直向西飞行;另一组受顺时针90°磁场的干扰,却一直向东飞行,但这些差点迷失方向的蝙蝠通过日落作为方向标识器,最终意识到飞行方向错误,改变飞行方向顺利地返回栖息地。

科学家们已知道自然界的动物主要分为两种类型磁性感官定位:一种是简单的“指南针”感官功能,这是基于体内磁铁矿颗粒与外界环境发生的反应;另一种则是某些鸟类能根据处于地球磁场不同位置所“看到”的磁场光强度,来准确判断飞行方向。

基因组分析

中外科学家完成的蝙蝠基因组学研究在《科学》上在线发表。科学家对两种不同类群的蝙蝠基因组比较分析,揭示了蝙蝠飞行及免疫系统的适应性相关机制,阐明不同蝙蝠类群的分子多样性机制,为蝙蝠及其它哺乳动物在生物学及进化等方面的研究提供了新思路。具有很强的飞行能力,同时也是多种人畜共患病毒的天然宿主,能够携带数十种病毒,还是唯一演化出具有真正飞行能力的哺乳动物,其飞行能力的进化与一系列复杂的形态和生理变化息息相关蝙蝠。通过深入分析,研究人员发现一系列与DNA损伤检验点或DNA修复通路相关的基因在蝙蝠中受到了很强的正选择作用。他们还发现与皮肤弹性相关的基因和参与肌肉收缩的基因在蝙蝠中发生了快速进化,可能也有助于飞行。蝙蝠可携带多种人畜共患病毒,自身几乎不受感染。通过对相关基因的研究,科学家发现蝙蝠中NF-κB家族转录因子c-REL受到正选择。该基因不仅在固有免疫中发挥功能,还与DNA损伤反应具有一定关系。自然杀伤性(NK)细胞是抵抗外界病原微生物和肿瘤的第一道防线。

研究人员表示,基因组学的发展为人类了解物种起源、分化、多样性的遗传基础提供了重要的基础数据。蝙蝠在进化中具有特殊的地位,在长期演化过程中发展出许多非常有趣的生物学现象,比如飞行、回声定位、冬眠等。基因组学只是开展这些研究的入口之一,研究的数据和结果对相关研究具有重要意义。同时,蝙蝠是对人类具有极大危害的病毒载体,基因组学层面的比较分析,也将为了解蝙蝠自身的免疫系统和病毒防卫机制提供重要的工具。

该成果由华大基因、澳大利亚动物研究所、中科院武汉病毒所、美国海军医学中心及亨利·杰克逊基金会等机构的科学家共同完成。

其他知识

2 有的蝙蝠会钓鱼,墨西哥兔唇蝠一个晚上能捕获30多条小鱼。

3猪鼻小蝙蝠翼距只有14厘米,身体如小狗般大的狐蝠翼距宽达2米。

4 蝙蝠能在1秒钟内捕捉和分辨250组回音。(注:音波往返一次算一组。)

5 从秋天开始,蝙蝠就在下腹部聚积了一层脂肪,至冬眠前体重变为夏天时的1.5倍以上。

6 一只20克重的食虫性蝙蝠一年能吃掉1.8~3.6千克昆虫。

8 蝙蝠的视力很好,并没有退化。它由嘴发出高出两万赫兹的声波,叫“超声波”,人是听不见的。超声波遇到障碍物就会反射回来,传到蝙蝠的灵敏的耳朵里。蝙蝠通过大脑,判断出障碍物样子等,来判断是吃是逃。

相关报道

2020年4月10日消息,史密森学会全球卫生项目的研究人员,在缅甸的蝙蝠体内新发现6种冠状病毒,这些病毒之前没有在其他地方发现过。他们将对这些病毒跨物种传播的可能性进行研究,以评估它们对人类健康的威胁。研究人员称,这些新发现的冠状病毒与非典、中东呼吸综合症和新型冠状病毒不存在密切联系。

2021年3月31日,中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组组长梁万年在中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组新闻发布会上介绍新冠病毒溯源联合研究工作的情况。其中主要结论为:在蝙蝠和穿山甲中发现了与新冠病毒基因序列具有高度相似性冠状病毒,但相似度尚不足以使其成为新冠病毒的直接祖先;水貂和猫等动物对新冠病毒高度易感。提示蝙蝠、穿山甲或者鼬科、猫科动物,以及其他物种都可能是潜在的自然宿主。

2021年11月1日,一年一度的新西兰“年度鸟”评选结果揭晓,长尾蝙蝠以7000多票夺冠。

2022年12月19日,香港大学微生物学系周婕教授课题组在《自然》(Nature)杂志子刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》(STTT, 影响因子:38.104)在线发表题为“Analogous comparison unravels heightened antiviral defense and boosted viral infection upon immunosuppression in bat organoids”的文章。他们建立并改进了世界上首个稳定持续的蝙蝠肠道类器官培养体系,并将人与蝙蝠的肠道类器官进行了比较,证实了蝙蝠细胞无症状携带病毒的机制可能是抗病毒基因的较高基础表达,特别是更快速、更持久地诱导固有免疫应答,增强了蝙蝠细胞在感染早期抑制病毒扩增的能力。

相关文化

人类很早就认识蝙蝠,并且在不同文化中,蝙蝠有着不同的象征意义。在中国文化中,蝙蝠因“蝠”与“福”同音,被视为吉祥的象征,常被认为是中国的吉祥物。画有或刻着蝙蝠的礼物经常用来祝愿幸福和好运。

而在西方文化中,蝙蝠与吸血鬼传说紧密相连,被认为是吸血鬼的化身。这种形象大多源于一些蝙蝠品种的食性,尽管大多数蝙蝠以昆虫为食,但确实存在吸血的蝙蝠。这些吸血蝙蝠仅限于生活在美洲大陆,共有3种,它们是普通吸血蝠、白翅吸血蝠和毛腿吸血蝠。

世界纪录

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。