重阳节

节日起源

重阳节,又称“踏秋”,汉族传统节日。庆祝重阳节一般会包括出游赏景、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等活动。

重阳节,又称“踏秋”,汉族传统节日。庆祝重阳节一般会包括出游赏景、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等活动。

每年的农历九月初九日,也是中国传统四大祭祖的节日。重阳节早在战国时期就已经形成,到了唐代,重阳被正式定为民间的节日,此后历朝历代沿袭至今。重阳与三月初三日“踏春”皆是家族倾室而出,重阳这天所有亲人都要一起登高“避灾”。

起源其一

重阳的源头,可追溯到先秦之前。《吕氏春秋》之中《季秋纪》载:“(九月)命家宰,农事备收,举五种之要。藏帝籍之收于神仓,祗敬必饬。”“是日也,大飨帝,尝牺牲,告备于天子。”可见当时已有在秋九月农作物丰收之时祭飨天帝、祭祖,以谢天帝、祖先恩德的活动。

重阳的源头,可追溯到先秦之前。《吕氏春秋》之中《季秋纪》载:“(九月)命家宰,农事备收,举五种之要。藏帝籍之收于神仓,祗敬必饬。”“是日也,大飨帝,尝牺牲,告备于天子。”可见当时已有在秋九月农作物丰收之时祭飨天帝、祭祖,以谢天帝、祖先恩德的活动。

汉代,《西京杂记》中记西汉时的宫人贾佩兰称:“九月九日,佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,云令人长寿。”相传自此时起,有了重阳节求寿之俗。这是受古代巫师(后为道士)追求长生,采集药物服用的影响。同时还有大型饮宴活动,是由先秦时庆丰收之宴饮发展而来的。《荆楚岁时记》云:“九月九日,四民并籍野饮宴。”隋杜公瞻注云:“九月九日宴会,未知起于何代,然自驻至宋未改。”求长寿及饮宴,构成了重阳节的基础。

起源其二

作为古代季节星宿标志的“大火”星,在季秋九月隐退,《夏小正》称“九月内火”,“大火”星的退隐,不仅使一向以大火星为季节生产与季节生活标识的古人失去了时间的坐标,同时使将大火奉若神明。

在古代,古人对火总有莫名的恐惧,因而也常常敬畏和祭拜火神,并认为火神的休眠意味着漫漫长冬的到来,因此,在“内火”时节,一如其出现时要有迎火仪式那样,人们要举行相应的送行祭仪。古代的祭仪情形虽渺茫难晓,但我们还是可以从后世的重阳节仪中寻找到一些古俗遗痕。如江南部分地区有重阳祭灶的习俗,是家居的火神,由此可见古代九月祭祀“大火”的蛛丝马迹。古人长将重阳与上巳或寒食、九月九与三月三作为对应的春秋大节。汉刘歆《西京杂记》称:“三月上巳,九月重阳,使女游戏,就此祓禊登高。”上巳、寒食与重阳的对应,是以“大火”出没为依据的。

在古代,古人对火总有莫名的恐惧,因而也常常敬畏和祭拜火神,并认为火神的休眠意味着漫漫长冬的到来,因此,在“内火”时节,一如其出现时要有迎火仪式那样,人们要举行相应的送行祭仪。古代的祭仪情形虽渺茫难晓,但我们还是可以从后世的重阳节仪中寻找到一些古俗遗痕。如江南部分地区有重阳祭灶的习俗,是家居的火神,由此可见古代九月祭祀“大火”的蛛丝马迹。古人长将重阳与上巳或寒食、九月九与三月三作为对应的春秋大节。汉刘歆《西京杂记》称:“三月上巳,九月重阳,使女游戏,就此祓禊登高。”上巳、寒食与重阳的对应,是以“大火”出没为依据的。

随着人们谋生技术的进步,人们对时间有了新的认识,“火历”让位于一般历法。九月祭火的仪式衰亡,但人们对九月因阳气的衰减而引起的自然物侯变化仍然有着特殊的感受,因此登高避忌的古俗依旧传城,虽然世人已有了新的解释。

重阳在民众生活中成为夏冬交接的时间界标。如果说上巳、寒食是人们渡过漫长冬季后出室畅游的春节,那么重阳大约是在秋寒新至、人民即将隐居时的具有仪式意义的秋游,所以民俗有上巳“踏青”,重阳“辞青”。重阳节俗就围绕着人们的这一时季感受展开。

起源其三

重阳节的起源据说是汉高祖刘邦的爱妃戚夫人被吕后害死后,她身边的侍女也受到牵连并被赶出皇宫,流落到民间,嫁给了一个贫民。由于她在宫中每年都过重阳节,节日期间插茱萸、饮菊花酒等,以求长寿,所以嫁人之后,她在这一天还是照着宫里的规矩过重阳节,人们听说后纷纷效仿,于是这种习俗在民间就广为流传了。

历史演变

| 年代 | 发展过程 |

|---|---|

| 春秋战国时期 | 重阳节已有2000多年的历史。重阳节的起源,最早可以推到春秋战国时期。战国时代,重阳已受到人们重视,但只是在帝宫中进行的活动。 |

| 汉代 | 过重阳节的习俗渐渐流行。相传汉高祖刘邦的妃子戚夫人遭到吕后的谋害,其身前一位侍女贾氏被逐出宫,嫁与贫民为妻。贾氏便把重阳的活动带到了民间。贾氏对人说:在皇宫中,每年九月初九日,都要佩茱萸、食篷饵、饮菊花酒,以求长寿。从此重阳的风俗便在民间传开了。 |

| 三国时代 | “重阳节”名称见于记载却在三国时代。据曹丕《九日与钟繇书》中载:“岁往月来,忽复九月九日。九为阳数,而日月并应,俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。” |

| 晋代 | 陶渊明在《九日闲居》诗序文中说:“余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言”。这里同时提到菊花和酒。魏晋时期有了赏菊、饮酒的习俗。 |

| 唐朝 | 重阳节被定为正式节日。从此以后,宫廷、民间一起庆祝重阳节,并且在节日期间进行各种各样的活动。 |

| 宋代 | 重阳节更为热闹,《东京梦华录》中曾记载了当时北宋重阳的盛况。《武林旧事》也记载有南宋宫廷“于八日作重九排当”,以待翌日隆重游乐一番。明代,皇宫中宦官宫妃从初一时就开始吃花糕。九日重阳,皇帝还要亲自到万岁山登高览胜。 |

| 明代 | 九月重阳,皇宫上下要一起吃花糕庆祝,皇帝要亲自到万岁山登高,以畅秋志 |

| 清代 | 明代的风俗依旧盛行 |

| 20世纪80年 | 中国一些地方把夏历九月初九日定为老人节,倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气。中国政府在1989年将每年的这一天定为“老人节”、“敬老节”。 |

| 2012年12月28日 | 中国全国人大常委会表决通过新修改的《老年人权益保障法》。法律明确,每年农历九月初九为老年节。 |

节日风俗

民俗活动

普遍习俗

| 习俗形式 | 详介 | 图例 |

|---|---|---|

| 登高,旅游 | 重阳节首先有登高的习俗,金秋九月,天高气爽,这个季节登高远望可达到心旷神怡、健身祛病的目的。 早在西汉,《长安志》中就有汉代京城九月九日时人们游玩观景之记载。在东晋时,有著名的“龙山落帽”故事。 |  |

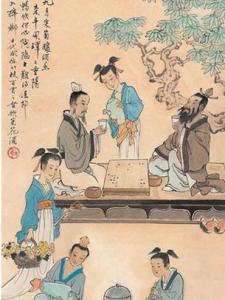

| 赏菊并饮,菊花酒 | 重阳佳节,中国有饮菊花酒的传统习俗。菊花酒,在古代被看作是重阳必饮、祛灾祈福的“吉祥酒”。汉代就已有了菊花酒。魏时曹丕曾在重阳赠菊给钟繇,祝他长寿。晋代葛洪在《抱朴子》中记河南南阳山中人家,因饮了遍生菊花的甘谷水而延年益寿的事。梁简文帝《采菊篇》中则有“相呼提筐采菊珠,朝起露湿沾罗懦”之句,亦采菊酿酒之举。直到明清,菊花酒仍然盛行,在明代高濂的《遵生八笺》中仍有记载,是盛行的健身饮料。 |  |

| 佩,茱萸 | 古代还风行九九插茱萸的习俗,所以又叫做茱萸节。茱萸入药,可制酒养身祛病。插茱萸和簪菊花在唐代就已经很普遍。茱萸香味浓,有驱虫去湿、逐风邪的作用,并能消积食,治寒热。民间认为九月初九也是逢凶之日,多灾多难,所以在重阳节人们喜欢佩带茱萸以辟邪求吉。茱萸因此还被人们称为“辟邪翁”。 |  |

| 簪,菊花 | 重阳节佩茱萸,在晋代葛洪《西经杂记》中就有记载。除了佩带茱萸,人们也有头戴菊花的。唐代就已经如此,历代盛行。清代,北京重阳节的习俗是把菊花枝叶贴在门窗上,“解除凶秽,以招吉祥”,这是头上簪菊的变俗。宋代,还有将彩缯剪成茱萸、菊花来相赠佩带的。 |  |

| 吃,重阳糕 | 重阳糕亦称“花糕”,汉族重阳节食品。流行于全国大部分地区。蒸重阳糕方法与蒸年糕相同,不过蒸糕要小一点,糕要薄一点。以米粉、豆粉等为原料,发酵,更点缀以枣、栗、杏仁等果馕、加糖蒸制而成。为了美观中吃,人们把重阳糕制成五颜六色,还要在糕面上洒上一些木犀花(故重阳糕又叫桂花糕),这样制成的重阳糕,香甜可口。 |  |

各地差异

| 地区 | 习俗 |

|---|---|

| 河北 | 香河县九月九日,有姻亲关系的家庭会互相送礼,称为“追节”。永平府以重阳的天气占未来晴雨。重阳节若下雨,这几个日子也都会下雨。典周县境内无山,县民多于重阳节上城楼登高。 |

| 山东 | 昌邑北部人家于重阳节吃辣萝卜汤,有谚语道:“喝了萝卜汤,全家不遭殃”。鄄城民间称重阳节为财神生日,家家烙焦饼祭财神。邹平则在重阳祭祀范仲淹,旧时,染坊及酒坊也在九月九日祭缸神。滕州出嫁不到三年的女儿,忌回娘家过节,有“回家过重阳,死她婆婆娘”的说法。 |

| 陕西 | 西乡县重阳节,亲友以菊花、菊糕相馈赠。士子以诗酒相赏。据说妇女此日以口采茱萸,可以治心疼。 |

| 江苏 | 重阳节,南京人家以五色纸凿成斜面形,连缀成旗,插于庭中。长洲县重阳节吃一种叫做“骆驼蹄”的面食。无锡县重阳节吃重阳糕、九品羹。 |

| 上海 | 上海,豫园,于重阳节办菊,花会,以新巧,高贵,珍异三项评分定高下 |

| 浙江 | 绍兴府重阳节互相拜访,除非亲友家有丧事,才往灵前哭拜。桐庐县九月九日备猪羊以祖,称为秋祭。同时也在重阳节绑粽子,互相馈赠,称为重阳粽。 |

| 江西 | 广丰县,九月九日打,糍粑,德兴县,九月九日割晚稻 |

| 安徽 | 铜陵县,以九日重阳为龙烛会,以迎,山神,削,竹马,为戏,据说可以驱逐,瘟疫 |

| 湖北 | 武昌县于重阳日酿酒,据说此所酿之酒最为清洌,且久藏不坏。应城县重阳节是还愿的日期,甚家皆于此日祭拜方社田祖之神。 |

| 福建 | 长汀县,农家采田中,毛豆,相馈赠,称为毛豆节,海澄县重阳节放风筝为戏,称为“风槎” |

| 广东 | 连川重阳,童男童女皆至城外相聚答歌,州人围观。南雄府九月九日请茅山道士建王母会,想求取子嗣的青年妇女都会前来参加。阳江市重阳节放纸鸢,并系藤弓于其上,在半空中声音十分嘹亮。临高县民重阳节早起,大家齐声高喊"赶山猫",以此为安和富利之吉兆。 |

| 广西 | 隆安县九月九日放任牛羊自行觅食,俗语说:“九月九,牛羊各自守”。 清明是春祭,重阳作为秋祭,重阳拜山是岭南风俗之一,慎终追远、顾本思源的传统数千年来沿袭至今。 |

| 四川 | 旧时南溪县读书人于此日在龙腾山岑山楼聚会,纪念诗人岑参,称为“岑公会”。民间旧俗,重阳前后要以糯米蒸酒,制醪糟。俗话说:“重阳蒸酒,香甜可口”。 |

| 山西 | 山西晋南地区自古就有九月九日登高的传统习惯。饱览大好河山,观仰名胜古迹,成为节日的盛举。至今还在民间传诵着“乾坤开胜概,我辈合登高”,“东风留不住,冉冉起峰头”,“九月欣新霁,三农庆有秋”等名言。 |

| 河南 | 中国开封菊花花会始办于1983年,开封是以菊花每年举行一次年会的唯一的城市 |

| 香港 | 香港会在这天纪念在两次世界大战中的捐躯军人(原重光纪念日仪式) |

| 台湾 | 拜红龟粿,红龟粿为闽南人节日祭祀之糯米制食品,扁平约巴掌大小,红色外压龟印内包馅,以植物叶为垫。类似相关的食品有“红片糕”、包卷状,切为小块一般只作为甜点用。 |

| 国外 | |

| 韩国 | 吃花煎,花菜玩花煎游戏,放风筝 |

| 日本 | 吃茄子,吃栗子饭,祭菊。 |

敬老活动

来源

尊老敬老是中华民族的传统美德。九九重阳凝聚了中华民族千秋万代“老吾老”的浓浓深情和生生不息的民族风范。1989年,中国政府将农历九月初九正式定为“中国老人节”、“敬老节”,重阳节成为一个尊老、敬老、爱老、助老的节日。2012年12月28日,《老年人权益保障法》进一步在法律上明确规定,每年农历九月初九作为老年节,并于2013年7月1日起实施。因此重阳节这天又是“敬老日”、“敬老节”或“老年节”、“老人节”。

尊老敬老是中华民族的传统美德。九九重阳凝聚了中华民族千秋万代“老吾老”的浓浓深情和生生不息的民族风范。1989年,中国政府将农历九月初九正式定为“中国老人节”、“敬老节”,重阳节成为一个尊老、敬老、爱老、助老的节日。2012年12月28日,《老年人权益保障法》进一步在法律上明确规定,每年农历九月初九作为老年节,并于2013年7月1日起实施。因此重阳节这天又是“敬老日”、“敬老节”或“老年节”、“老人节”。

活动

重阳节期间,中国各地会举办丰富多彩的节日主题活动和敬老爱老志愿服务活动,大力弘扬中华民族传统美德,努力营造尊敬老年人、关爱老年人的社会氛围。

文学记述

神话传说

《续齐谐记》记载

汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰:“九月九日,汝家中当有灾。宜急去,令家人各作绛囊,盛茱萸,以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。”景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊一时暴死。长房闻之曰:“此可代也。”今世人九日登高饮酒,妇人带茱萸囊,盖始于此。

民间演化版本

相传在东汉时期,汝河有个瘟魔,只要它一出现,家家就有人病倒,天天有人丧命,这一带的百姓受尽了瘟魔的蹂躏。一场瘟疫夺走了青年桓景的父母,他自己也因病差点儿丧了命。病愈之后,他辞别了心爱的妻子和父老乡亲,决心出去访仙学艺,为民除掉瘟魔。桓景四处访师寻道,访遍各地的名山高士,终于打听到在东方有一座最古老的山,山上有一个法力无边的仙长,桓景不畏艰险和路途的遥远,在仙鹤指引下,终于找到了那座高山,找到了那个有着神奇法力的仙长,仙长为他的精神所感动,终于收留了桓景,并且教给他降妖剑术,还赠他一把降妖宝剑。桓景废寝忘食苦练,终于练出了一身非凡的武艺。

这一天仙长把桓景叫到跟前说:“明天是九月初九,瘟魔又要出来作恶,你本领已经学成,应该回去为民除害了”。仙长送给他一包茱萸叶,一盅菊花酒,并且密授辟邪用法,让他骑着仙鹤赶回家去。

桓景回到家乡,在九月初九的早晨,按仙长的叮嘱把乡亲们领到了附近的一座山上,发给每人一片茱萸叶,一盅菊花酒,做好了降魔的准备。中午时分,随着几声怪叫,瘟魔冲出汝河,但是瘟魔刚扑到山下,突然闻到阵阵茱萸奇香和菊花酒气,便戛然止步,脸色突变,这时桓景手持降妖宝剑追下山来,几个回合就把温魔刺死剑下,从此九月初九登高避疫的风俗年复一年地流传下来。

著名诗词

九九重阳,因为与“久久”同音,九在数字中又是最大数,在数中最尊贵,有长久长寿的含意,况且秋季也是一年收获的黄金季节,重阳佳节,寓意深远,人们对此节历来有着特殊的感情,历代诗词中有不少贺重阳、咏菊花的诗词佳作。以下列举部分诗词:

| 朝代 | 诗词名 | 作者 |

|---|---|---|

| 唐代 | 九月九日玄武山旅眺 | 卢照邻,(636年,695年) |

| 蜀中九日 | 王勃,(649或650~676或675年) | |

| 秋登兰山寄张五 | 孟浩然,(689-740) | |

| 过故人庄 | 孟浩然,(689-740) | |

| 九月十日即事 | 李白,(701年,762年) | |

| 九日作 | 王缙,(700年,781年) | |

| 九月九日忆山东兄弟 | 王维,(701年,761年,一说699年—761年) | |

| 登高 | 杜甫,(712,770) | |

| 九日登李明府北楼 | 刘长卿,(726—786) | |

| 重阳席上赋白菊 | 白居易,(772~846) | |

| 九日齐山登高 | 杜牧,(公元803,约852年) | |

| 宋代 | 踏莎行,·庚戌中秋后二夕带湖篆冈小酌 | 辛弃疾,(1140,1207) |

| 醉花阴·薄雾浓云愁永昼 | 李清照,(1084年3月13日~1155年5月12日) | |

| 重阳 | 文天祥,(1236年6月6日,1283年1月9日) | |

| 元代 | 沉醉东风·重九 | 关汉卿,(约1220年──1300年) |

| 明末清初 | 酬王处士九日见怀之作 | 顾炎武,(1613年—1682年) |

| 中华人民共和国时期 | 采桑子·重阳 | 毛泽东,(1893年12月26日,1976年9月9日) |

民间歌谣

民间歌谣俗语中有很多是关于岁时节日的,重阳节也不例外。下面这几则都是有关重阳节的歌谣俗语,体现出了重阳节饮菊酒、放风筝的风俗,以及在重阳这日占卜天气的风俗。

| 序号 | 歌谣 | 序号 | 歌谣 |

|---|---|---|---|

| 1 | 重阳节,又试话登高。究竟年年如是,有乜功劳?虽则系如画嘅秋山,游吓亦好,做乜偏要向往重阳个日,至晓得风骚。你话敢样就可以避灾,亦何不大早。点解你单身前往、又试剩落个的妻孥。开讲话一部通书,都唔睇得到老。况系个的区区陈迹,重驶乜咁心操。既系你上日唔知,我亦唔怪得你去做。唉!悭吓脚步,何苦去寻烦恼。不若静坐思量,想吓边一样可图。 | 3 | 九月九,个个都去登高,你睇个班嫩仔,走得气嘈嘈。放起个只纸鹞在高处舞,扶汉声声(响弓声),唤起个的懦夫,总系企在个处风头,须要努力正好。虽有声威,可惜你未满羽毛,怕只怕失足云霄,个阵就遗恨万古。咪估个条包索,可以把天箍,既替得个佬流灾流难,边处唔流到。唉!难把身世顾,只望得天怜悯,俾你有点功劳。 |

| 2 | 菊花黄,黄种强,菊花香,黄种康,九月九,饮菊酒,人共菊花醉重阳 | 4 | 九月九,是重阳,放纸鹞,线爱长 |

| 5 | 八月中秋哥送饼,九月重阳妹送鞋(,仫佬族,) |

气象谚语

◆重阳晴,一冬凌;重阳阴,一冬温(京)

◆重阳晴,一冬凌;重阳阴,一冬温(京)

◆重阳晴,一冬晴;重阳阴,一冬冰(苏)

◆重阳无雨一冬晴(苏、浙、鄂等)

◆重阳无雨,九月无霜(皖)

◆重阳无雨,冬至多雨(湘)

◆重阳无雨看立冬,立冬无雨一冬干(赣)

◆重阳无雨看冬至,冬至无雨晴一冬(闽

◆重阳有雨,下年雨缺(陕)

节日禁忌

一年十二个月有六个奇数六个偶数,奇奇相逢和偶偶相逢都成了节日。重要的传统节日大都集中在奇数上,它们分 别是一月一、三月三、五月五、七月七、九月九,月数日数奇奇相逢。一月又称正月,正月正是传统的大年初一,一直到初五都是正规的节日。三月三是沐浴节,接着就是清明节,五月五是端午节,七月七是乞巧节,七月十五是中元节,九月九是重阳节。十作为从头开始,已经是数字的结束,后面的也不被人们所重视。由此可见,热热闹闹的传统节日,恰恰是建立在不吉利的奇数之上,按照中国传统之中“逢凶化吉”的思维转换模式,有理由相信,节日喜庆的外表是为了完成奇月奇日由凶转吉,一系列的节日活动是为了镇压住凶气、战胜凶气而设立。

别是一月一、三月三、五月五、七月七、九月九,月数日数奇奇相逢。一月又称正月,正月正是传统的大年初一,一直到初五都是正规的节日。三月三是沐浴节,接着就是清明节,五月五是端午节,七月七是乞巧节,七月十五是中元节,九月九是重阳节。十作为从头开始,已经是数字的结束,后面的也不被人们所重视。由此可见,热热闹闹的传统节日,恰恰是建立在不吉利的奇数之上,按照中国传统之中“逢凶化吉”的思维转换模式,有理由相信,节日喜庆的外表是为了完成奇月奇日由凶转吉,一系列的节日活动是为了镇压住凶气、战胜凶气而设立。

奇数又被认为是阳数,二阳相逢叫重阳。九是数字之中最大的数字,所以这一天也是大凶日。这一天的仪式活动是登高、赏菊、饮酒、吃蟹。登高是本质意义,后三者是附加活动。登高,也就是到野外去登山,这就是躲避,离开平日生活的环境,躲避凶气的捕捉。相传这一天里会有瘟气降临,人们要离开自己的家,尽可能到高处去,才能平安。在道教的传说里有生动的描绘,道士费长房告诫友人九月九要全家登高,友人照办,晚上回来见家里的猪羊都已死去。这个故事形象地说出了九月九之毒之凶。这一天的另一个仪式是在头上插茱萸,茱萸是一种中草药,和艾草一样具有消毒的作用,也不乏伪装的意义。王维《九月九日怀山东诸弟》中,“遥望兄弟登高日,遍插茱萸少一人”,记的就是全家登高的活动。它强调的是全家躲避,要数一数是不是丢下了一个人,丢下者就会被瘟神捉走。

由此可见,奇奇相逢的日子被称为节日,举行特殊的仪式和活动,是人们为了保卫生命的积极措施,随着时代的进步,人们逐渐淡化了避凶的禁忌内容,而保留了形式意义,节日逐渐成为单纯的喜庆。所以,在这个原本是辟邪的日子里,说上一句“节日快乐”似乎有些不妥,不如说“身体健康”或者“全家平安”比较恰当。

重阳之乡

2005年12月,上蔡县被正式命名为“中国重阳文化之乡”,成为现阶段国内唯一以传统节日命名的文化之乡。2006年3月,上蔡县重阳习俗被河南省人民政府收入第一批非物质文化遗产保护名录,2011年6月,被国务院命名为第三批国家非物质文化遗产。

文物保护

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。